電気自動車(EV)初心者がガソリン車との大きな違いで戸惑うのが「充電」です。「EVの充電時間は長い」と考える方もいるでしょうが、具体的にどれくらい長いかを知らない人も多いはずです。そこで普通充電・急速充電でかかる時間のほか、車種・充電設備・充電時間の関係、充電時間を気にせずEVを快適に使うコツについても紹介します。

※この記事は2021年6月16日に公開した内容をアップデートしています。

- EVの充電時間の目安はどのくらい?

- 充電時間は長いが、いつも満充電にしておく必要はない

- 充電方法別の充電時間

- 普通充電に必要な時間は?

- 急速充電に必要な時間は?

- 知っておきたい! 車種と充電設備、充電時間の関係

- 充電時間を気にせずEVを快適に使うコツ

- 今後、EVの充電時間は短くなっていく?

注:本記事で「EV」と表現する場合、「BEV(Battery Electric Vehicle)」を意味しています。ハイブリット車(HV)、プラグインハイブリッド車(PHV・PHEV)や燃料電池自動車(FCV)とは区別しています。

EVの充電時間の目安はどのくらい?

電気自動車(EV)に詳しくない人から「ガソリンの給油に比べて、EVは充電に時間がかかるでしょ?」と質問されることがあります。答えは「YES!」。

ガソリン車がガソリンスタンドで燃料を満タンにするための所要時間が3~5分として、EVの電池が減っている状態から「ある程度」まで充電するには、急速充電器を使っても30分程度、普通充電の場合は数時間以上かかります。

でも、それが「EVの欠点」とは言い切れません。EVの場合「家充電(基礎充電)」ができるので、ガソリン車のようにガソリンスタンドへわざわざ行かなくても走行するためのエネルギーが補給できるからです。

また、「外充電(経路充電)」(主に急速充電)も、慣れてしまえばそんなに面倒なことではなく、休憩と上手に組み合わせるなど、時間を無駄にすることなくロングドライブを楽しめるようになるコツがあります。

つまり「ガソリン車の使い勝手と単純に比較して、EVの充電時間を考えるのは少し違う」と言えるのです。ガソリン車からEVに乗り換える際には、この「EVはガソリン車とは違う」ことを理解して、EVのメリットを活かして使いこなすことを考える必要があります。

ただし、都市部に多い集合住宅や賃貸の駐車場にはまだEV用充電設備の普及が進んでいないため、「自宅で充電できる」メリットを享受できないユーザーが多いのも現実です。

充電時間は長いが、いつも満充電にしておく必要はない

ガソリン車で給油の際には「満タン」にすることが多いでしょう。でも、EVでは必ずしも「満充電」にすることが正解ではありません。

むしろ、リチウムイオン電池の種類によっては満充電のまま長時間放置することが電池劣化の原因になるので、日常的には80~90%くらいの充電量で使いこなすのがクレバーであるとされています。

もちろん、一充電航続距離(1回の充電で走行できる距離)を明らかに超えるようなロングドライブに出かける日には、家充電で満充電にしておくのが便利です。「毎日数百kmは走行する」という人であれば、いつも満充電でスタートしたいと思うでしょうが、そのような方は多くないはず。一般的な日本のユーザーの場合、電池残量が30%を切ったら80%を超える程度まで充電しておく方法が、電池にやさしい使い方です。

充電方法別の充電時間

では、EVの充電には具体的にどのくらいの時間が必要なのか、充電方法別に考えていきましょう。ポイントとなるのは「普通充電」と「急速充電」という、出力が異なる充電方法による違いです。

「普通充電」とは、主に200Vの交流電源を使い、3〜6kW程度の出力(車種によっては10kWを超える普通充電も可能)でゆっくり充電する方法です。対して「急速充電」では直流の電源から、おおむね20〜50kW程度の高出力でEVに充電する方法です。日本で一般的なチャデモ(CHAdeMO)規格では、普通充電と急速充電は充電口も別々に設けられています。

普通充電と急速充電に関して、詳しくは以下の記事を併せてご確認ください。

普通充電に必要な時間は?

EVに充電できる電力量は、「電力(電圧×電流)×時間」で決まります。たとえば、200Vの電圧で15Aの電流を流せる充電設備の場合、充電の電力は「3kW」、1時間で「3kWh」を充電することができます。

普通充電は、自宅やホテルなどの目的地など長時間駐車しながら行うことが多いので、3kWまたは6kWの出力で充電する方法が一般的です。

たとえば、バッテリー容量が40kWhのEVで、電池残量10%から100%まで満充電とするためには「40kWh × 90% = 36kWh」の電力量が必要なので「36kWh ÷ 3kW =12時間」が必要ということです。

したがって、仮に200Vで30Aの電流を流せる出力6kWの設備であれば、「36kWh ÷ 6kW =6時間」で満充電にできる計算となります。ただし、車種によって普通充電で受入可能な最大出力が異なっていたり、バッテリーに充電するまでの間の電気のロスもあったりしますので注意が必要です。

〈表〉40kWhのEVを90%充電するまでに必要な時間

| 出力 | 計算式 | 必要な充電時間 |

| 3kW | 36kWh ÷ 3kW | 12時間 |

| 6kW | 36kWh ÷ 6kW | 6時間 |

充電時間に12時間かかるというと、長いと感じるかもしれません。ガソリンスタンドで給油しながら12時間待つのはあり得ないことでしょう。でも、夜8時に帰宅して充電を開始して翌朝8時に出発するケースでちょうど12時間となります。つまり、待っている必要はなく、寝ている間に満充電になるのですから、充電時間をさほど意識することはありません。

【あわせて読みたい記事】

▶︎電気自動車の自宅充電は超おトク! 電気代・工事代の目安を解説

車種別:普通充電での充電時間は?

では、具体的な車種ごとの普通充電の充電時間はどれくらいなのでしょうか? バッテリー容量の大きさに応じて、比較してみましょう。

Ⅰ.日産「サクラ」の場合(バッテリー容量:20kWh)

軽EVの日産サクラのバッテリー容量は20kWh1)。10〜100%までの18kWhを出力3kW(サクラの普通充電受入能力は2.9kW)の普通充電で、6時間ほどで満充電になります。

Ⅱ.日産「リーフ」の場合(バッテリー容量:40kWh)

日産リーフ、ベースモデルのバッテリー容量は40kWh2)。10〜100%にするには36kWhが必要で、3kW出力の普通充電で約12時間かかります。なお、オプションで6kWの普通充電にも対応しています。

Ⅲ.日産「アリア B6」の場合(バッテリー容量:66kWh)

66kWhの大容量バッテリーを搭載した日産アリアB63)を10〜100%まで充電するには59.4kWh必要です。つまり満充電までには、3kW出力の普通充電で約20時間、6kW出力で約10時間かかります。

普通充電の充電料金はどれくらい?

普通充電は、主に自宅で長時間行うことになりますが、いくらくらいになるのでしょうか?

電気料金は契約している電力会社や電気料金プラン、燃料費調整額や再エネ賦課金等の変動などによって様々ですが、ここでは充電料金単価を切りよく30円/kWhと仮定して計算してみました。出力3kWの普通充電で0%から満充電にするには、バッテリー容量ごとに以下のような電気料金になります。

| EVのバッテリー容量 | 充電時間 | 電気料金 |

| 20kWhの場合 | 6.6時間 | 600円 |

| 40kWhの場合 | 13.3時間 | 1200円 |

| 60kWhの場合 | 20時間 | 1800円 |

普通充電の充電時間を短縮する方法は?

方法①充電設備の出力を上げる

自宅ガレージなどに充電設備を設置できる場合、そして所有するEVが対応しているのであれば、使用する普通充電器を一般的な3kW出力から6kW以上のものに変更すれば、充電時間を短縮することが可能です。

その場合、高出力の普通充電器を設置する場所の電気の契約に注意する必要があります。ブレーカーが落ちたりすることがないよう、電力会社や充電器の設置を依頼する業者などに相談して、適切な容量の電気契約を選択しましょう。

方法②V2H機器を設置する

もうひとつ、自宅ガレージなどでの家充電時間を短縮する方法が、EVと家庭の電気系統を繋ぐ「V2H(Vehicle to Home)」機器を設置することです。

V2H機器とEVは、急速充電用のチャデモ規格の充電口を通じて接続されます。EVに蓄えた電気を家庭に供給することができるV2H機器は、家庭の電気でEVに充電する機能も備えています。普通充電は3kWまでしか対応していないEVでも、急速充電の仕組みを使ったV2Hの充電では6kWで充電できます。

ただし、日本国内で発売されているすべてのEVがV2Hに対応しているわけではありません。輸入車のEVのほとんどは急速充電には対応していてもV2Hには非対応なので注意しましょう。

【おすすめ情報】家を災害にも強くする! V2Hを初期費用ゼロ円で導入するには?

自宅での充電時間を短縮してくれるV2Hですが、「家とEVの電気を行き来させる」という機能を持っているので、災害対策にも繋がります。ただ、車種にあった機器選びや設置方法が難しいと感じる方もいらっしゃるかもしれません。

東京電力グループのTEPCOホームテックでは、V2Hの設置工事はもちろん、必要に応じ電気契約容量の変更提案、補助金の申請などもワンストップで行うことができます。

同社では、導入方法も選ぶことができ、一括購入のほか、初期費用0円で導入することができる「エネカリ」というサービスもあります。エネカリでは月額定額支払いにできるため、まとまった費用のお支払いに不安がある場合にはぜひご相談ください。

急速充電に必要な時間は?

急速充電は、高速道路のSA・PAや道の駅など、目的地に行くまでの経路で充電するものとして設置されていることが多いです。そのため、普通充電よりも大きい出力を用いて、短い時間で充電することができます。

ただし、日本国内の急速充電器の多くは、1回で利用できる時間が原則「最大30分」というルールが定められています。

原則、急速充電器の利用は30分まで

急速充電の出力(充電できる電力)は、設置されている急速充電器によって異なります。日本国内に設置されているチャデモ規格の急速充電器の出力は、おおむね20~50kW程度です。単純に計算すれば、出力が20kWの急速充電器であれば、1時間で「20kWh」、出力50kWであれば1時間で「50kWh」の電力量を充電できることになります。

ただし、高出力での充電は発熱などによるバッテリーへの負担が大きいこともあり、実際には急速充電器がEVと通信で情報をやりとりして、適切に制御されるので、常に最大出力で充電が行われるわけではありません。

また、国内の急速充電器のほとんどは「1回30分まで」と決められており4)、満充電になっていなくても、急速充電器が30分で停止するように設定されています。つまり、出力20kWの急速充電器では最大で10kWh、出力50kWの急速充電器で最大25kWhが充電可能な最大電力量の目安となります。

【あわせて読みたい記事】

▶︎EVの急速充電を徹底解説!充電器の特徴、充電のコツ、料金まで解説

車種・バッテリーの状況で充電時間は変化する

EVの車種によって急速充電で受入可能な最大電力に制限があります。たとえば、同じ時間、同じ出力50kWの急速充電器を使っても、受入最大電力が50kWの車と30kWの車を比べると充電量は変わります。また、ほとんどの市販EVが搭載しているリチウムイオン電池には、満充電に近づいていくと急速充電の受入電力を抑える特性があります。

現在の日本における公共の急速充電器を使った充電時間は、原則として1回最大30分です4)。充電出力が落ちているな、と思ったら、マナーとして、みんなのインフラである公共の急速充電器を譲り合うのがスマートです。

ただし、テスラの急速充電器「スーパーチャージャー」の場合、とくに30分の制限はありません。また、多くの「スーパーチャージャー ステーション」には複数台の充電器が設置されているので「食事をしながら1時間ほどでほぼ満充電」といった使い方をしているユーザーも多いようです。念のために補足しておくと、現在テスラ車以外のEVでは、スーパーチャージャーを使うことはできません。

車種別:急速充電30分で充電できる容量は?

では、具体的な車種ごとの急速充電による充電目安はどれくらいなのでしょうか? バッテリー容量の大きさに応じて、比較してみましょう。

Ⅰ.日産「サクラ」の場合(バッテリー容量:20kWh)

急速充電の受け入れ最大出力は30kWに抑えられています5)。したがって、出力50kWの急速充電器を利用した場合でも、30分の充電量は最大で15kWh程度が目安です。また、バッテリー残量が50%を超えると充電出力が制御されます。そのため、出力30kW以上の急速充電器を利用して、おおむね30分間で10〜12kWh程度が充電可能な電力量の目安と言えるでしょう。

Ⅱ.日産「リーフ」の場合(バッテリー容量:40kWh)

容量40kWhのベースモデルが対応している急速充電の最大出力は50kW(容量60kWhのe+モデルは最大70kW程度)です。出力50kWの急速充電器であれば、理論値としては30分で25kWh程度充電できる計算になりますが、実際には充電時のバッテリー温度などの条件で、ロスや制御が行われるため、理論値から10〜20%ほど差し引いた20kWh程度が30分間の充電量の目安となります。

Ⅲ.日産「アリアB6」の場合(バッテリー容量:66kWh)

アリアの場合、急速充電は最大130kWの出力を受け入れる性能を備えています6)。出力50kWの急速充電器を使った場合は40kWhのリーフと同じ20kWh程度/30分の充電量となりますが、最大出力90kWの急速充電器であれば、35〜40kWh程度が30分間の充電量の目安となります。

急速充電の充電料金はどれくらい?

ここまで紹介したように、急速充電は基本30分を上限として、高速道路のSAやPAなどで行います。日本国内の多くの充電施設は東京電力グループの「e-Mobility Power(eMP)」の充電インフラネットワークに属しており、そのシステムによって認証や課金が行われます。

注意が必要なのは、自分が利用する充電カードの設定によって料金が異なるということです。一律で「30分何円」と定められているわけではないので、ご注意ください。なお、充電カードに関して、詳しくは以下の記事をご覧ください。

【あわせて読みたい記事】

▶︎充電スタンドの種類・使い方・探し方 | 電気自動車を買う前に知っておきたい基礎知識

一例として、日産の充電カードサービス「日産ゼロ・エミッションサポートプログラム3(ZESP3)」7)の場合、以下のような料金体系となっています。

〈表〉ZESP3の基本の料金体系

| プラン名 | プレミアム10 | プレミアム20 | プレミアム40 | シンプル |

| プランに含まれる 充電回数※1 |

急速充電10回 (普通充電無制限) |

急速充電20回 (普通充電無制限) |

急速充電40回 (普通充電無制限) |

設定なし |

| 月額基本料金 (3年定期契約料金) |

4400円 (2750円) |

6600円 (4950円) |

1万1000円 (9350円) |

550円 |

| 充電料金※2 (急速充電器) |

385円/10分 | 330円/10分 | 275円/10分 | 550円/10分 |

| 充電料金 (普通充電器) |

どれだけ使っても0円 | 1.65円/分※3 | ||

※1 充電時間は10分/回。使わなかった回数は翌月に繰り越し

※2 プラン以上に使用する場合

※3 小数点以下の取り扱いによって実際の請求金額とは異なる場合があります

参考資料

5)日産「SAKURA 急速充電」

6)日産「ARIYA 急速充電」

7)日産「ZESP3」

知っておきたい! 車種と充電設備、充電時間の関係

充電器の出力が上がれば、必ず充電時間が短くなるわけではない

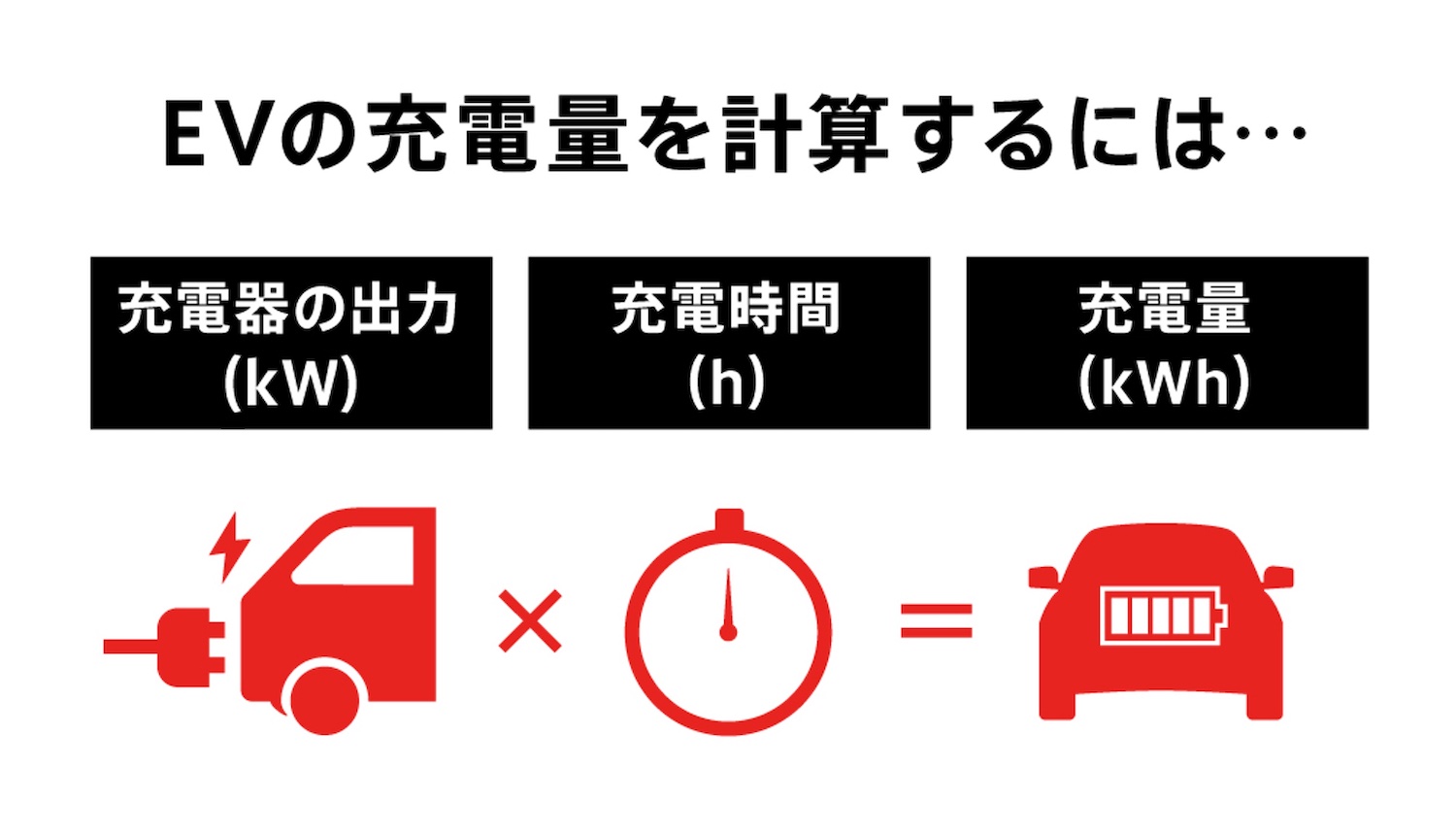

一定の時間で充電できる電力量(充電量)は、充電器(コンセントタイプなどの電源も含めて)の出力と、充電時間を掛け合わせる簡単な算数で求めることができます。

では、どんなEVでも普通充電であれば3kWよりも6kW、急速充電なら20kWより120kWで充電すれば充電時間が短縮できるかというと、実は、そう単純ではありません。

EVを充電するとき、普通充電の場合は車載の充電システムを通じて電源(充電器)からの電力を受け入れ、急速充電の場合はEVと急速充電器が通信によって情報をやりとりしながら電力を受け入れています。

普通充電の場合、たとえば日産リーフなら、電池容量が40kWhのベースモデルは最大3kWまで。容量60kWhの「e+」なら、最大6kWに対応することができます。急速充電の場合も、40kWhモデルは最大50kWまでであるのに対して、「e+」は最大70kW程度までの高出力で充電することが可能です8)。

〈図〉対応可能な充電出力例

EVの充電性能でも充電時間は左右される

現在、大容量バッテリーを搭載した輸入車のEVも、日本では最大出力50kWのチャデモ規格に対応している車種がまだ多く、そうした場合90kWや150kWといった高出力の急速充電器を使っても、最大50kWでしか充電することはできません。

さらに説明しておくと、独自のスーパーチャージャーでは高出力で急速充電できるテスラ車も、チャデモ規格の公共急速充電器を使用する際には専用のアダプターを接続する必要があり、このアダプターが最大50kW対応となっているため、チャデモ規格の急速充電器での性能は最大50kWとなります。

この章の冒頭で「充電器(電源)の出力(kW) × 充電時間(h) = 充電量(kWh)」という計算式を示しましたが、正確には「充電器(電源)の出力」の部分に「EVの充電性能」という条件が付くということです。

参考資料

8)日産「リーフ 主要装備一覧」

充電時間を気にせずEVを快適に使うコツ

さて、記事冒頭で説明してきたように、EVの「充電」はガソリン車の「給油」とは違う意識をもつことが大切です。ガソリン車の給油は必ずガソリンスタンドへ行かなければできないですが、EVの家充電は自宅のガレージで行えます。たしかに、充電には給油よりも時間がかかります。給油と同じような意識のまま充電しつつEVを活用しようとすると「時間がかかる」というストレスを感じてしまうでしょう。

充電時間を気にせずに、EVを快適に活用するためには「~しながら」とか「~のついで」に充電する工夫をすることがポイントです。「ながら&ついで」が、快適なEV充電法のキーワードです。

Ⅰ.賢明な「家充電(普通充電)」のポイント

ⅰ.満充電じゃなくてもいい

充電設備さえあれば、EVは自宅ガレージで充電することができます。ガソリン車の場合、わざわざガソリンスタンドまで給油しに行く必要があるので、できるだけ満タンにしておきたいのが当然です。でも、家充電できるEVは、再びガレージに戻るまでのバッテリー残量があればいいのです。

前述したように、常に満充電にしておくのはバッテリーにとってもあまりいいことではありません。必ずしも「満充電じゃなくてもいい」という意識への変革が、ガソリン車から乗り換えた方が最初に会得すべきポイントと言えます。

ⅱ.タイマー機能などを活用する

ガソリン車の給油中は車の中で待ちますが、家充電は自宅で寝ている間に行うことができます。「寝ながら充電」ということですね。電気料金プランによっては、深夜の電気代がよりおトクである点もポイントです。ほとんどのEVは普通充電を制御するタイマー機能などを備えていますから、そうした機能を活用して賢明な家充電を実践するのがオススメです。

【おすすめ情報】「自宅の充電器はどうやって設置するの?」と思ったら、電気のプロに相談しよう!

EVは自宅で充電できて、非常に便利な車です。しかし、そのためには専用の充電器が必要になります。設置方法に迷ったら、電気のプロに相談してみましょう!

東京電力グループのTEPCOホームテックなら、電気に関する知識が豊富で、充電器の施工工事はもちろん、自宅の電気契約容量を確認するなど、細かいサポートも充実しています。詳しくは以下よりご確認ください。

Ⅱ.上手な「外充電」のポイント

ⅰ.休憩のついでに充電する

自宅以外で行う外充電には「普通充電」と「急速充電」があります。「急速充電は原則として1回30分」であることは先に説明しました。

日産リーフの例で解説したように、1回30分の急速充電で走れる距離は100~120km程度。つまり、その日計画しているドライブの距離や、次に充電するスポットまでの距離を考慮して、休憩する「ついで」に充電するようにするのが賢明です。

30分というのは、給油に比べると長く思うでしょうが、高速道路のSAでトイレに行ってコーヒーを買うとか、普通に休憩しているとすぐに経ってしまう時間です。むしろ、レストランで食事をするような際には30分では足りなくなるので、食事の途中で充電が終了するEVを移動しに行かなければいけないくらいです(充電終了後はすぐに移動するよう注意しましょう)。

ⅱ. 無理に急速充電を使わず、滞在時に普通充電をする

自宅外での充電だからといって、急速充電を必ず使う必要はありません。滞在時であれば、普通充電を利用できる場合もあります。普通充電の場合も「ついで&ながら」を意識して充電するのがポイントです。たとえば、普通充電器がある宿泊施設であれば、家充電と同様に「寝ながら充電」することができます。翌日はまた長距離を走るのですから、心置きなく満充電を目指して充電できます。

レジャーや食事、ショッピングなどで出かけた場所に普通充電器があれば、そこに滞在している時間を利用して充電することができます。食事や映画で3時間を過ごせば、出力3kWの普通充電器で9kWhも充電できます。ほぼ半日を過ごすゴルフ場であれば、帰りはまた満充電で出発! というケースも多いでしょう。

日本全国にはeMPネットワークの普通充電設備が約1万2800口(2022年3月末時点)も整備されています9)。今後、EVがさらに普及するのに合わせて、さまざまな施設に「EV用の普通充電設備があるのは当たり前」になっていくかもしれません。

ⅲ.余裕をもって充電する計画を

EVのバッテリー容量にもよりますが、大容量バッテリーを搭載したEVの場合、30分の急速充電では「30%しか回復しない」というケースもあります。ガソリンのように「空になるから給油する」という意識ではなく「目的地に到達するために必要な電力量」を、余裕をもって「注ぎ足していく」のが、外充電を快適に使いこなすポイントです。

たとえば「残量が40%を切ったら最寄りのSAで休憩しながら充電する」といった考え方で、余裕をもって充電するようにしておけば、万が一立ち寄った充電スポットの充電器が故障していたり、先客がいて充電待ちになるといった場合でも、次の充電スポットへ向かうことができます。

所有するEVの一充電走行距離以上を1日で走るようなロングドライブをする際には、事前にルート上の充電スポットの場所を確認して、おおまかな充電計画を立てておくとスムーズです。あらかじめルート上の充電スポットをおおまかにでも把握しておけば、万が一の「使えない!」というトラブルにも対処しやすくなるでしょう。

【あわせて読みたい記事】

▶︎EVロングドライブ、充電計画はどう立てる?熟練経験者に聞いた!

今後、EVの充電時間は短くなっていく?

EVの普及はまだ始まったばかりです。この先、世界中のメーカーがEVの開発を進める中で、今はまだ想像もできないような進化を遂げていくことでしょう。充電時間が劇的に短縮されることも十分に想定できます。

EVの充電時間は「充電器の出力」と「EVの充電性能」によって左右されることを説明しました。まず「充電器の出力」について考察すると、自宅ガレージに停めている時間を活用する家充電では、それほど高出力の普通充電は実用的にもさほど必要ないでしょう。外充電のうち、ロングドライブの注ぎ足し充電である急速充電については、現在よりも高出力の急速充電器が増えていくことが想定できます。

「EVの充電性能」を決める大きな要因となるのが、大容量バッテリー(現在はリチウムイオン電池が主流)の性能です。あまりにも大きな出力で充電すると、バッテリーの劣化や発熱といったトラブルの原因にもなりかねません。

液体の電解質を使わない「全固体電池」が注目されているのも、こうした電池の基本性能を向上させる可能性があるからです。

電気で走ることで、電気というエネルギーについて考えるきっかけとなってくれるのも、EVの魅力のひとつです。EV普及はまだ始まったばかり。日本でもできるだけ多くの人が、できるだけ早くEVを体感して、電気について想像を広げてみてくれるといいですね。