【2025年6月30日更新】世界中で「100年に一度の大変革期」などと言われ、電気自動車(EV)の販売・普及が拡大しています。しかし、日本ではまだEVが広く普及していると感じにくい状況かもしれません。実際のところ、日本や世界各国ではどの程度、EVが普及しているのでしょうか? 自動車ジャーナリスト・桃田健史さん監修のもと、日本と世界のEV事情をまとめました。

※この記事は2024年11月12日に公開した内容をアップデートしています。

- 日本のEV普及率は? 普通車・軽自動車の動向

- アメリカ・ヨーロッパ・中国のEV普及率は?

- EVの普及に向けた日本・世界の取り組み

- 【グラフで見る】日本・世界のEV普及率の変遷

- 日本の充電インフラの普及状況

- 【将来予測】今後のEV普及率はどうなる? 現在の課題とは?

- EV普及には、社会全体の変化と理解が必要

注:本記事で「EV」とのみ表現する場合、「BEV(Battery Electric Vehicle)」を意味しています。プラグインハイブリッド車(PHEV)やハイブリッド車(HEV)、燃料電池自動車(FCEV)とは区別しています。

【おすすめ情報】EV・PHEV充電器を自宅につけるなら、電気のプロにおまかせ!

東京電力グループのTEPCOホームテックでは、EV・PHEV充電器の設置工事はもちろん、必要に応じ電気契約容量の変更提案、電力会社への申請などもワンストップで行うことができます。詳しく知りたい方は以下をクリックしてみてください。

日本のEV普及率は? 普通車・軽自動車の動向

Ⅰ.日本のEV普及率(年間推移:〜2024年)

まずは日本における2024年までのEV普及率の推移を見ていきましょう。

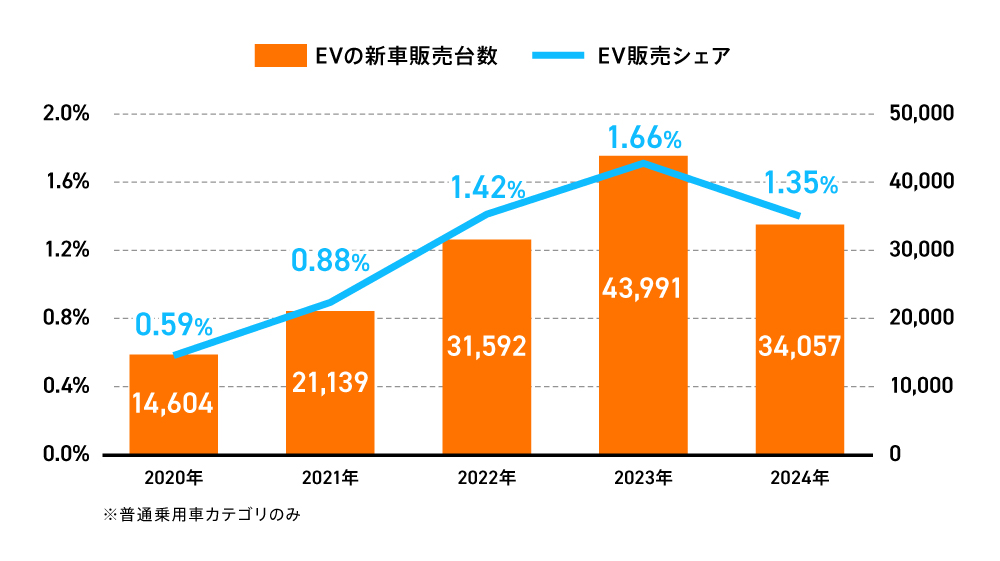

ⅰ)普通乗用車カテゴリの推移

普通乗用車市場において、EV販売シェア(新車販売台数に対するEV販売数の割合)はここ数年で着実に上昇してきましたが、2024年はやや勢いが落ちている状態です。

日本自動車販売協会連合会の発表1)によれば、2020年のEV販売シェアは0.59%でしたが、2021年は0.88%、2022年は1.42%と向上し、2023年には1.66%に達しました。しかし、2024年は1.35%に低下しています。

〈図〉EV普及率とEVの新車販売台数の推移(普通乗用車カテゴリ)

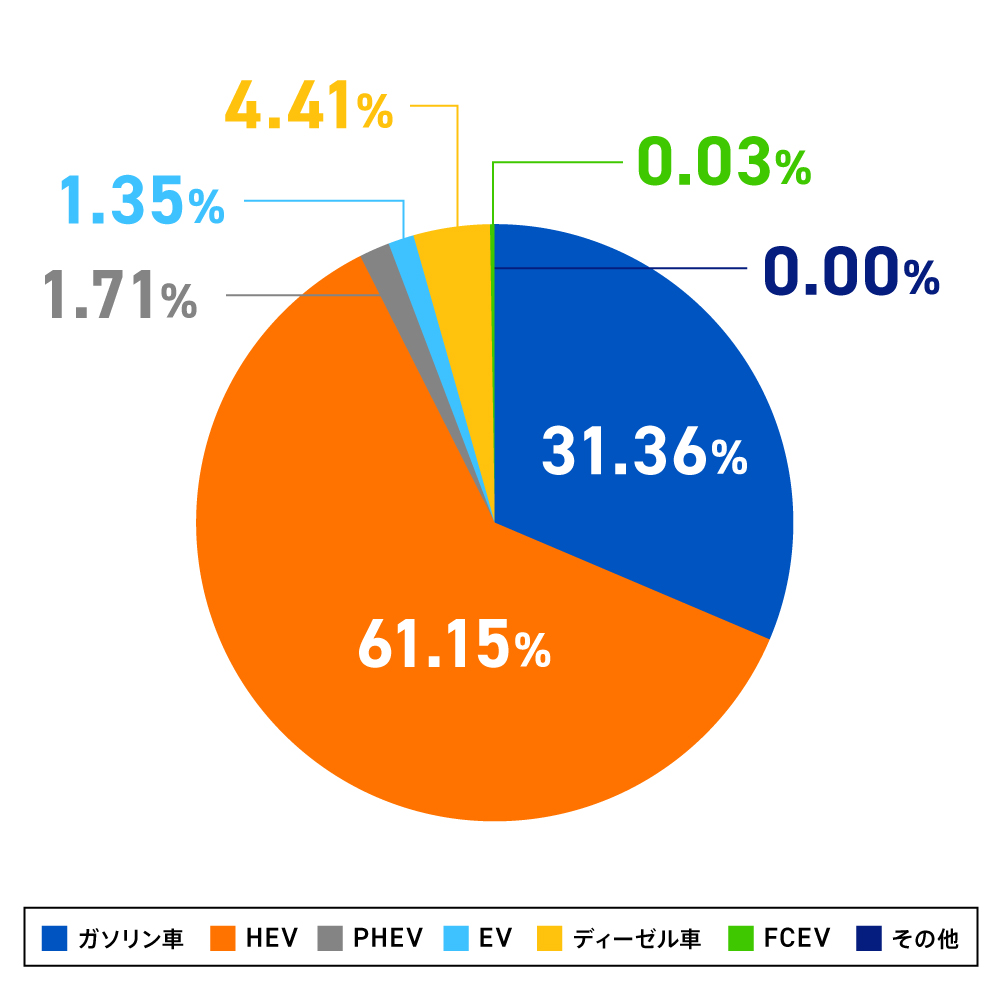

なお、同じ電動車であるプラグインハイブリッド車(PHEV)の2024年の販売シェアは約1.71%(約4万3000台)です。EVとPHEVを合計すると約3.06%(約7万7000台)の販売シェアとなります。

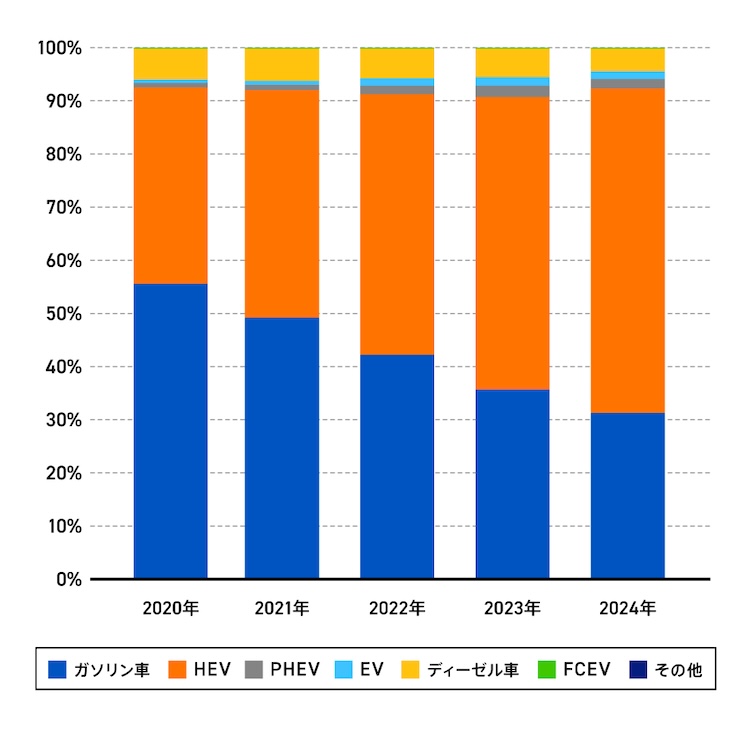

〈図〉2024年の燃料別新車販売台数(普通乗用車)の割合

| 販売台数 | 割合 | |

| ガソリン車 | 79万1128台 | 31.36% |

| HEV | 154万2784台 | 61.15% |

| PHEV | 4万3132台 | 1.71% |

| EV | 3万4057台 | 1.35% |

| ディーゼル車 | 11万1226台 | 4.41% |

| FCEV | 697台 | 0.03% |

| その他 | 81台 | 0.00% |

| 合計 | 252万3105台 | 100.00% |

※HEV=ハイブリッド車、PHEV=プラグインハイブリッド車、FCEV=燃料電池自動車のことを指します。

ちなみに、2020年以降の燃料別の新車販売台数のシェアの推移は以下のとおりです。ここ数年でガソリン車の割合が減少し、特にHEVの割合が大きくなっています。EV・PHEVの割合はまだ小さい状態であることがわかります。

〈図〉燃料別新車販売台数(普通乗用車)の割合の推移

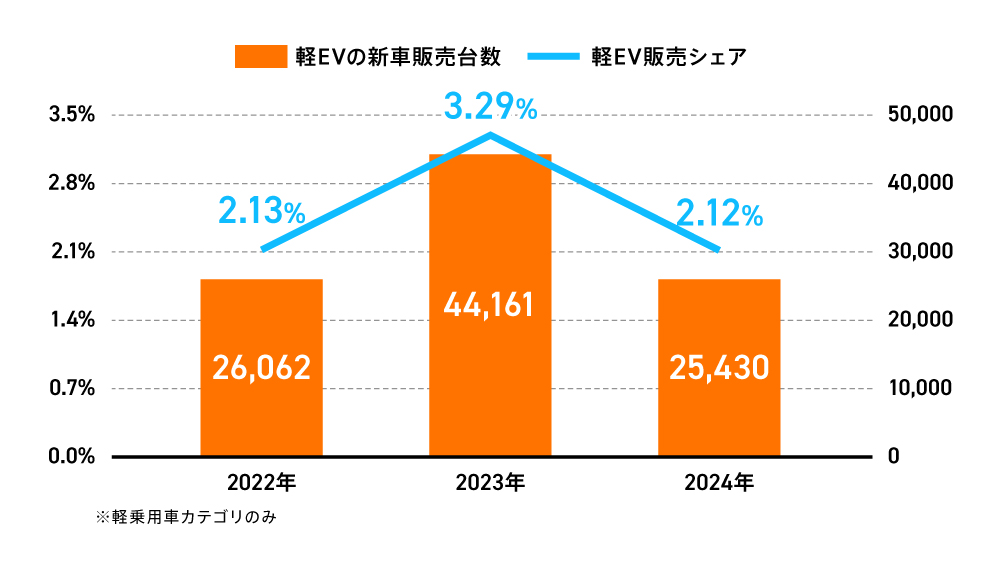

ⅱ)軽乗用車カテゴリの推移

一方、ここ最近で存在感を示してきた軽自動車のEV、いわゆる「軽EV」の状況も確認してみましょう。

全国軽自動車協会連合会2)のデータによれば、2023年の軽EVの新車販売台数は約4万4000台(カテゴリの販売シェア約3.3%)でしたが、2024年の軽EVの新車販売台数は約2万5000台(販売シェア約2.1%)に止まっています。

ただし、ホンダは「N-ONE」ベースの軽EVを2025年中に投入する計画を発表しています。また、中国メーカー・BYDも日本向けの軽EVを2026年後半に投入することを公表しています。現在発売されている軽EVよりもさらに安い価格設定が予想されますので、盛り上がりの起爆剤になることも考えられます。

〈図〉軽EV普及率と軽EVの新車販売台数の推移(軽乗用車カテゴリ)

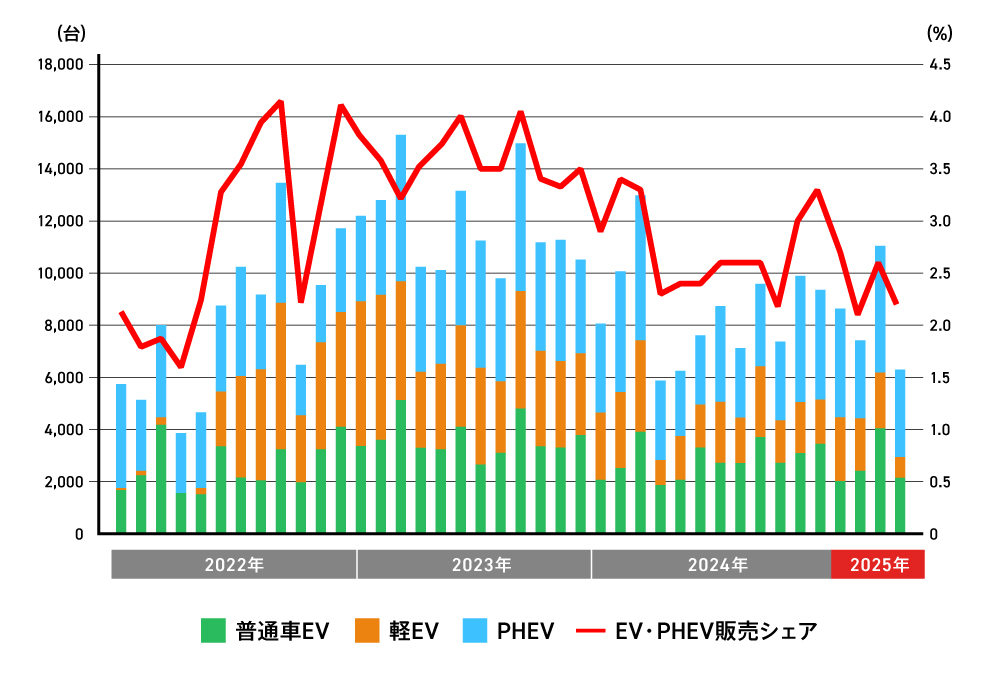

Ⅱ.日本のEV普及率(経過推移:〜2025年4月)

では、2025年のEV販売状況はどうなのでしょうか。じつは2024年よりもさらに苦戦している状況です。

2025年1〜4月における、普通乗用車のEV新車販売台数は約1万台(普通乗用車カテゴリの販売シェア1.13%)、軽乗用車のEVは約7500台(軽乗用車カテゴリの販売シェア1.63%)となっています。

普通乗用車と軽乗用車を合わせたEV販売シェアは、2025年1〜4月段階で1.30%。2023年は2.21%、2024年は1.60%ですから、なかなか販売数が伸びていない状況が見て取れます。

なお、2025年1〜4月のPHEVも含めたEV+PHEVの総合計数は約3万3000台(販売シェア2.40%)となっています。

〈図〉EV・PHEV月別販売台数・販売シェアの推移

アメリカ・ヨーロッパ・中国のEV普及率は?

次に、海外のEV(BEV)普及率を見ていきましょう。

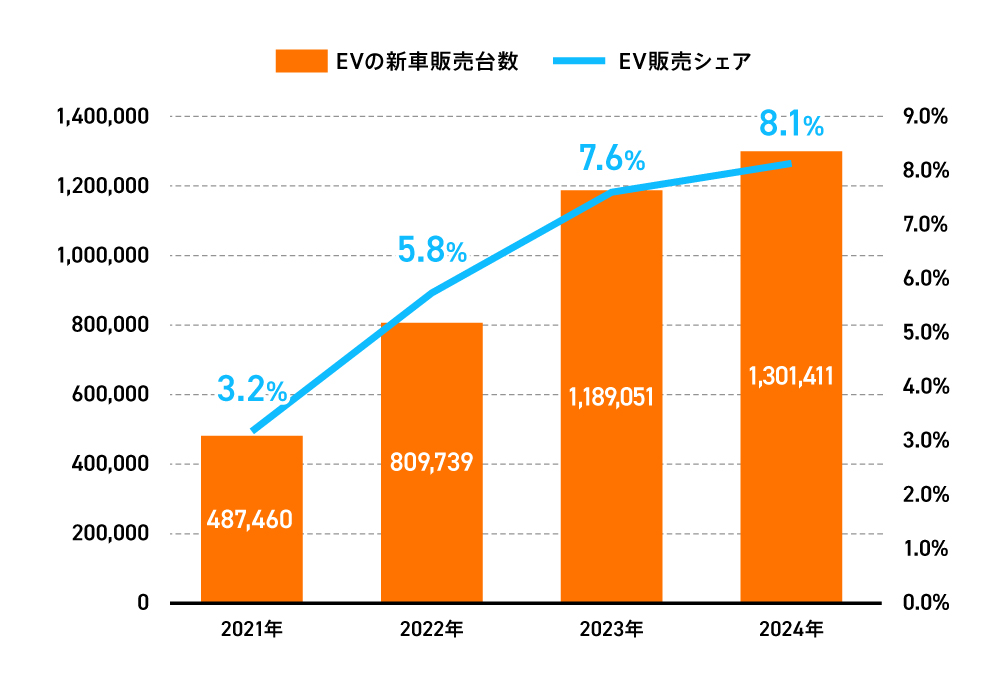

Ⅰ.アメリカのEV普及率

アメリカの2025年1〜3月累計のEV(BEV)販売台数は約29.4万台で、普及率(新車の販売台数におけるEVシェア)は約7.5%です3)。

これまでの年間の販売シェアを振り返ると、2021年は3.2%(約49万台)、2022年は5.8%(約81万台)、2023年は約7.6%(約119万台)、2024年は約8.1%(約130万台)だったので、やや停滞している状況が伺えます4-7)。

〈図〉アメリカのEV販売台数と普及率の推移(2021〜2024年)

ただ、2025年1月からスタートした第二次トランプ政権によって、先行きは不透明な状態になっています。

これまではバイデン政権のインフレ抑制法(IRA)による税額控除や、ZEV(Zero Emission Vehicle=ゼロエミッション車)規制を設けるカリフォルニア州などでのさらなる上乗せなど、手厚いEV支援策がありました。

しかし、トランプ政権は2025年1月には「EV義務化の撤廃」を掲げ、IRAの見直し、EVインフラ関連への補助金給付の一時差し止めに向けた取り組みを始めています。また、2025年4月に発表された、いわゆる“トランプ関税”によって、輸入車への関税の大幅な増大も実施。アメリカ国内の販売台数に占める輸入車の割合は3割超に上るほか、EV製造のためのパーツの輸入も多く行われているため、EV価格の高騰につながることが予想されます8)。これらを受けて、日系の自動車メーカー各社は2025年5月に行なった通期決算説明会で「先行き不透明」と表明するほか、ホンダは「アメリカにおけるEVシフトは(当初のイメージより)5年遅れている」と表明しています9)。

なお、カリフォルニア州はこれまで独自の厳しい規制基準の制定を認められ、2035年までに新車販売の100%をZEV化する方針を推し進めてきましたが、2025年5月にアメリカの連邦議会はそれを無効にする決議案を可決するなど混沌とした状況が続いています10)。

トランプ政権の動きは予測しにくいため、今後の見通しが立たない状態ではあるものの、少なくともEV普及に対する逆風が当面続くでしょう。

【あわせて読みたい記事】

▶アメリカの電気自動車の普及率は?EVよりハイブリッド車が人気って本当?

参考資料

3)COX AUTOMOTIVE 「ELECTRIC VEHICLE SALES REPORT Q1 2025」

4)COX AUTOMOTIVE 「ELECTRIC VEHICLE SALES REPORT Q4 2021」

5)COX AUTOMOTIVE 「ELECTRIC VEHICLE SALES REPORT Q4 2022」

6)COX AUTOMOTIVE 「ELECTRIC VEHICLE SALES REPORT Q4 2023」

7)COX AUTOMOTIVE 「ELECTRIC VEHICLE SALES REPORT Q4 2024」

8)日本貿易振興機構「2024年米新車販売は新型コロナ禍後最多」

9)AUTOCAR JAPAN「【ホンダ決算報告】関税影響6500億円!米EVシフトは5年遅れ、次世代ハイブリッド強化へ」

10)日本貿易振興機構「米連邦議会上院、カリフォルニア州のZEV販売義務を無効化する決議案可決」

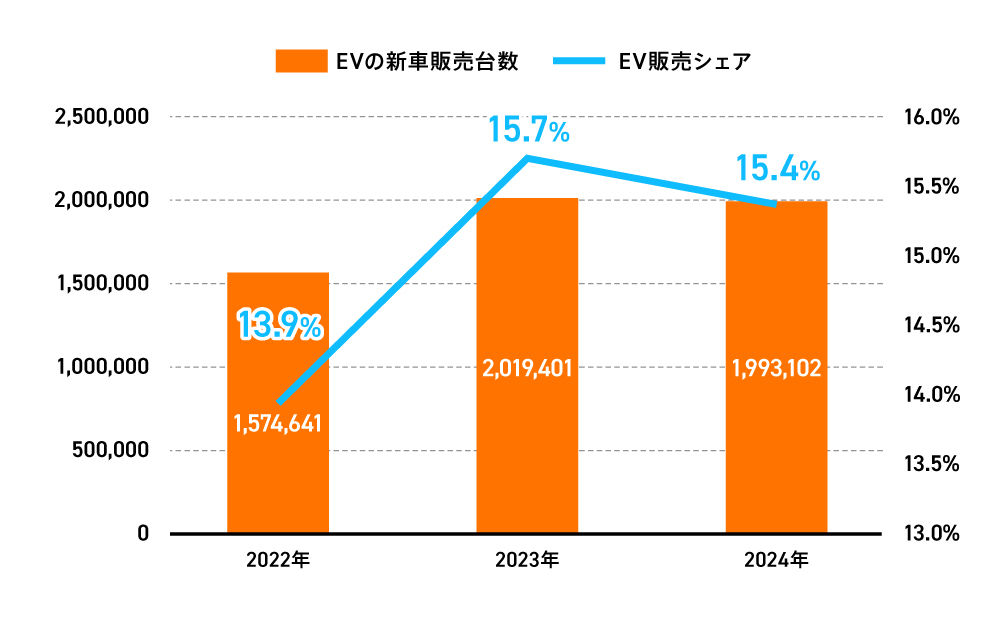

Ⅱ.ヨーロッパのEV普及率

続いて、ヨーロッパのEV普及状況を見てみましょう。

欧州自動車工業会(ACEA)の発表によると、2025年1〜3月累計におけるヨーロッパ全体(EU+EFTA+UK)の新車販売におけるEV(BEV)のシェア(登録台数)は約17.0%(約57万台)となっています11)。

これまでのヨーロッパ(EU+EFTA+UK)の年間販売シェアを振り返ると、2022年は13.9%(約157万台)、2023年は15.7%(約202万台)、2024年は15.4%(約199万台)でした12-13)。

〈図〉ヨーロッパ(EU+EFTA+UK)のEV販売台数と普及率の推移(2022〜2024年)

ヨーロッパは2020年以降、EVの販売シェアを増やしてきたものの、ここ1〜2年は成長率が鈍化してきたと指摘されてきました。

確かに、それまで各国で実施されてきたEV購入支援策が、2023年を境に前倒しで終了されたり、補助金の適用対象モデルの条件が厳格されたことにより、販売台数の伸び悩みが発生しました14-15)。

一方で、手頃な価格のコンパクトEVの車種が増えたことに加えて、安価な中国製EVのヨーロッパ進出が拡大し、販売台数の増加が後押しされています。ただし、自動車関係企業からは、「先読みできない」「米中の経済交渉の間に欧州がいるイメージで、身動きがとれない」といった意見もあり、米中の影響を大きく受けている状況が見て取れます。なお、イーロン・マスク氏の政治的言動の影響で、テスラ車の売れ行きは大幅に減少している状況です16)。

ヨーロッパのEV販売動向は「踊り場」にあるといえます。政治にも大きく左右されるため、不安定な状況が続くでしょう。

【あわせて読みたい記事】

▶ヨーロッパの電気自動車の普及率は?EV販売が減速しているって本当?

参考資料

11)ACEA「New car registrations: -1.9% in Q1 2025; battery-electric 15.2% market share」

12)ACEA「New car registrations: +0.8% in 2024; battery-electric 13.6% market share」

13)ACEA「New car registrations: +13.9% in 2023; battery electric 14.6% market share」

14)日本貿易振興機構「経済・気候保護省、低排出ガス車購入時の助成制度の1年前倒し終了を発表(ドイツ)」

15)日本貿易振興機構「EV購入補助金の対象モデルのリスト公表、中国組み立て車は適用外に(フランス)」

16)ロイター「米テスラ、5月販売台数は英独伊で5カ月連続減少 2桁の落ち込み」

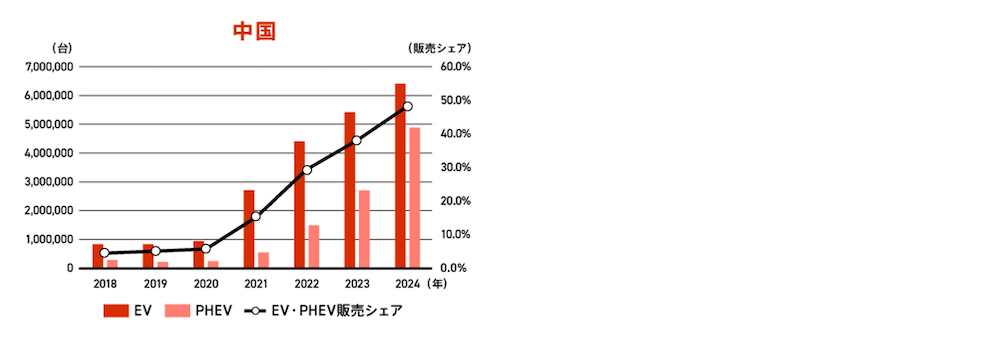

Ⅲ.中国のEV普及率

次に、EV大国である中国のEV普及率について紹介しましょう。

中国自動車工業協会(CAAM)によると2025年1〜3月累計のEV(BEV)の販売台数は約192.8万台で、これは自動車販売シェアの約25.8%に上ります17)。

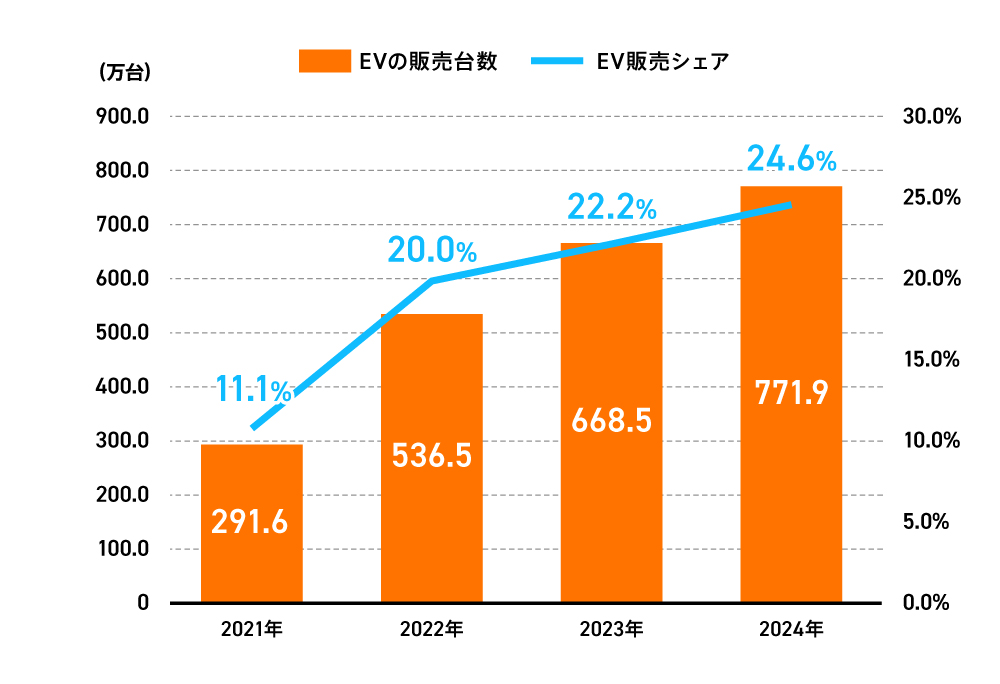

これまでの中国の年間販売シェアを振り返ると、2021年は11.1%(約292万台)、2022年は20.0%(約537万台)、2023年は22.2%(約669万台)、2024年は約24.6%(約772万台)でした18-21)。

なお、前年同期(2024年1〜3月累計)の販売台数は、約130.5万台、販売シェアは19.4%です。前年同期と比較すると、販売の伸びはよい傾向にあります。

〈図〉中国のEV販売台数と普及率の推移(2021〜2024年)

ただし、注意したいのは、この販売台数増加・市場拡大はEVの低価格競争の結果であるという点です。低価格競争がどこまで続くのかは不明なため、見通しは楽観できないと考えられます。

なお、近年中国市場ではEV(BEV)よりも顕著な伸びを見せているのがPHEVです。2021年のPHEVの新車販売数は約60.3万台で販売シェアは約2.3%に過ぎませんでしたが、2023年には約280.4万台(約9.3%)、2024年には約514.1万台まで成長し、販売シェアも約16.4%になっています18-21)。また、EV並みのバッテリー容量があるレンジエクステンダーEVも注目を浴びています。ガソリン車と遜色のないくらいの価格になっており、需要が拡大中です。

このままEV需要が続くのか、PHEVやレンジエクステンダーの需要が伸びるのかに注目です。

参考資料

17)自動車産業ポータルMARK LINES「自動車販売台数速報 中国 2025年」

18)自動車産業ポータルMARK LINES「自動車販売台数速報 中国 2021年」

19)自動車産業ポータルMARK LINES「自動車販売台数速報 中国 2022年」

20)自動車産業ポータルMARK LINES「自動車販売台数速報 中国 2023年」

21)自動車産業ポータルMARK LINES「自動車販売台数速報 中国 2024年」

EVの普及に向けた日本・世界の取り組み

ここまで、日本と世界の“EVの現状”を見てきました。ここからは、その少し先にある“EVのこれから”を見ていきましょう。

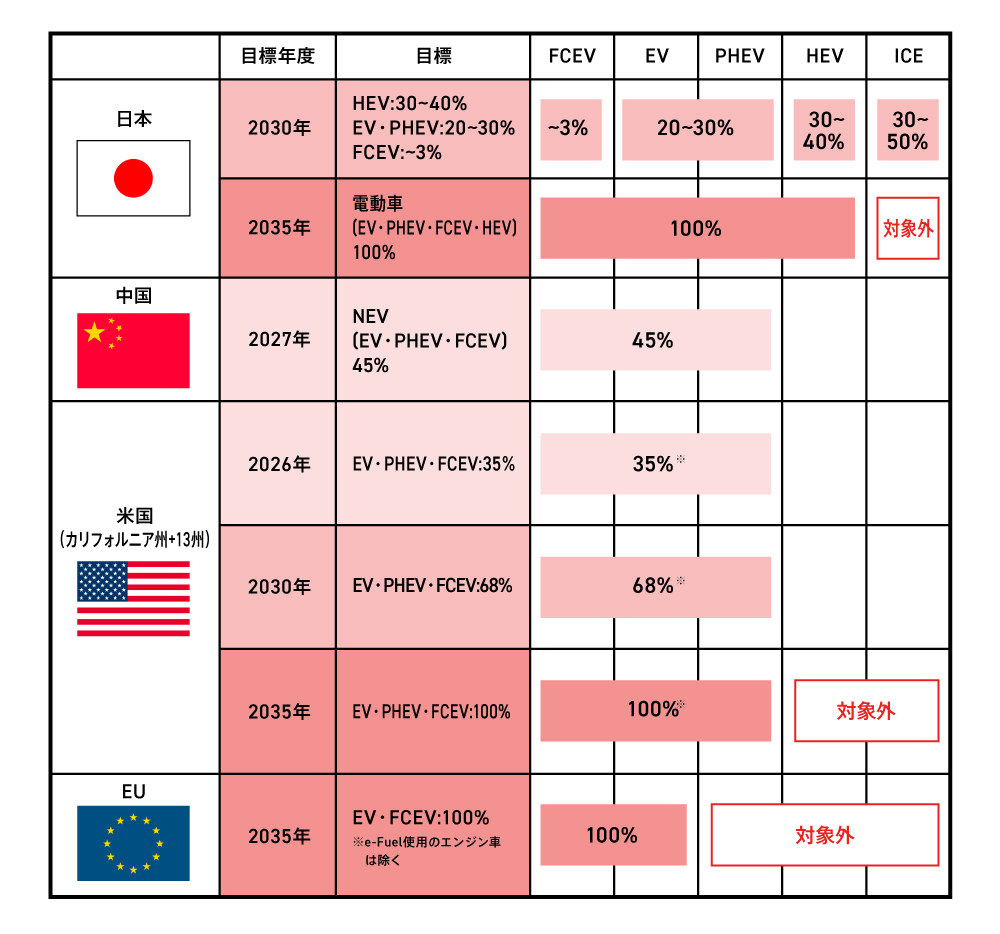

EV普及には、国の政策や方針が強力な推進力となるのはいうまでもありません。各国は下記のような車の電動化目標を立てて、取り組みを行っています。

〈表〉各国の電動化目標について

※EVは航続距離が150マイル(約241km)以上かつ急速充電が可能なものに限る。また、PHEVはEV走行距離が50マイル(約80km)以上かつ販売割合はZEV全体の20%以下とする。ICEとは純ガソリン車・純ディーゼル車を指す

それでは、各国の政策や方針をそれぞれ確認してみましょう。

Ⅰ.日本の取り組み

日本では「2035年までに乗用車の新車販売で電動車100%を実現する」という方針が定められています。ただし、ここで言う“電動車”には、EVやPHEVだけでなく、HEVやFCEVも含まれています。すべての車をEVにする、というわけではありません。

この方針は、経済産業省が2020年12月に関係省庁との連携で策定した「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」(以下:グリーン成長戦略)23)によるもので、2021年6月に改訂版が発表されました。

グリーン成長戦略の中では、充電インフラ整備を始めとして、税制優遇や研究分野への支援、国際連携などに触れられており、より具体的な戦略が打ち出されました。

なお、グリーン成長戦略の改訂版発表から1年後にあたる2022年6月には「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」24)で、グリーントランスフォーメーション(GX)は「重点投資分野」のひとつに位置付けられ、2023年6月には脱炭素社会を実現する政策支援の裏付けとなるGX推進法が国会で成立25)。また、2025年2月には国際情勢の緊迫化やGX・DXの進展に伴う電力需要増加の可能性なども加味して、中長期の見通しとして「脱炭素成長型経済構造移行推進戦略」(GX推進戦略)を改訂した「GX2040ビジョン」を策定し、閣議決定されました26)。今後10年間で150兆円規模の投資を目指しており、再生可能エネルギーやEVの普及が後押しされる見込みです。

また、日本では都道府県などの自治体ごとでも、EVの普及に向けた取り組みを多く行っています。たとえば、東京都では「ZEV※普及プログラム」を掲げており、同じく2050年の脱炭素社会実現に向けて、車から排出されるCO2の実質ゼロを目指しています。具体的には、充電インフラへの支援や、EVへの補助金などを行い、EV普及を推進しています。

※ZEV=Zero Emission Vehicle(ゼロエミッション・ビークル)。走行時にCO2等の排出ガスを出さない、EVやPHEV、FCEVのこと。

参考資料

23)経済産業省「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略 自動車・蓄電池産業」

24)内閣官房「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」

25)経済産業省「「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の施行期日を定める政令」及び「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」を閣議決定しました」

26)経済産業省「『GX2040ビジョン 脱炭素成長型経済構造移行推進戦略 改訂』が閣議決定されました」

【あわせて読みたい記事】

▶EV100とは?日本企業7社の取り組みと加盟の意義やメリットを解説

Ⅱ.世界の取り組み

次に、世界の取り組みについて見ていきましょう。

ⅰ.アメリカの政策・方針

アメリカでは、2021年にバイデン大統領が「2030年までにアメリカ国内で販売する新車の50%以上を電動化する」27)という大統領令に署名し、政策が進められてきました。

これにより、2022年にはインフレ抑制法(IRA)が成立し、最大7500ドルにおよぶEV等の税額控除優遇策が推し進められてきました。この税額控除を受けるためには厳しい条件が課せられましたが、EV普及の推進を後押ししたことは確実でしょう。

しかし、2024年11月に行われたアメリカ大統領選により、トランプ氏が勝利し、情勢は大きく変わっています。トランプ大統領は「EV義務化撤廃」を掲げ28)、EV普及目標の撤回や購入優遇策の撤廃を検討するとともに、EV普及を促す厳しい環境規制等の基準を緩和するよう動いています。

たとえば、2025年5月にはカリフォルニア州のZEV販売義務を無効化する決議案が可決されたり10)、IRAを見直すための法案が連邦議会の下院に提出され通過したりしています29)。

また、EV普及への影響としては、2025年4月に発表された「トランプ関税」も無視できません。輸入車への関税をこれまでの2.5%から27.5%に引き上げたほか、EVのパーツ等に対しても大幅な追加関税が課せられています。

2025年上半期は、一定の水準でEV販売は継続すると考えられますが、下半期は不透明感が大きくなるでしょう。

参考資料

27)日本貿易振興機構「バイデン米政権、2030年までに新車の半数以上をEV、FCVとする大統領令」

28)日本経済新聞「トランプ氏、EV促進策を撤回 大統領令に署名」

29)日本貿易振興機構「「大きく美しい1つの法案」が米下院通過、再エネには一層厳しい修正も」

ⅱ.ヨーロッパ(EU)の政策・方針

2021年、ヨーロッパでは欧州連合(EU)の執務機関である欧州委員会(EC)により、「欧州グリーンディール」に関する法案が発表されました30)。

この中で、自動車分野については非常に厳しい目標が設定されており、その目標値はCO2排出量を「2030年までに2021年比で55%削減」「2035年までに2021年比で100%削減」となっています。つまり、事実上、2035年にはPHEV・HEVも含めてすべてのガソリン車・ディーゼル車が禁止されるということです。この新たなCO2排出基準については、ドイツから2035年以降も合成燃料(e-fuel)を使う内燃機関の利用を例外的に求めるよう提案が出され、EU理事会の支持を得て確定されました31、32)。

これを推進するため、各国でEV購入支援策が実施されてきました。しかし、2023年末になり、ドイツでBEVを含む低排出ガス車購入時の助成制度の終了前倒しが急遽発表されたり33)、フランスではBEV補助金制度の適用対象モデルを製造・輸送過程の二酸化炭素(CO2)排出量をベースに算定する「環境スコア」が閾値を超えるモデルに限定することが発表される34)など、補助金制度の打ち切りや条件の厳格化が行われました。

2024年に入り、これらの影響を受けてヨーロッパのEV販売台数の成長は鈍化。2024年9月には欧州自動車工業会(ACEA)はEUに対して、新車の乗用車などのCO2排出基準に関する規則の見直し時期の前倒しを提言し35)、2025年4月に欧州委員会が時限的な緩和措置を発表する36)など、自動車メーカーと規制当局の応酬も起こっています。

ただし、前述のとおり、コンパクトカーや中国メーカー製などの安価なEVの登場で、2025年に入り再びEVの販売数・販売シェアは上向きの傾向を見せています。中国製EVへの追加関税問題37)などもありますが、EV重視の方針をとってきたヨーロッパが、再びEV普及に向けて軌道に乗るかどうか注目されます。

参考資料

30)日本貿易振興機構「欧州委、温室効果ガス55%削減目標達成のための政策パッケージを発表」

31)日本貿易振興機構「EU、2035年の全新車のゼロエミッション化決定、合成燃料に関する提案が焦点に」

32)日本貿易振興機構「EU、乗用車・バンのCO2排出基準の新規則施行へ、電動化方針に変わりなし」

33)日本貿易振興機構「経済・気候保護省、低排出ガス車購入時の助成制度の1年前倒し終了を発表(ドイツ)」

34)日本貿易振興機構「EV購入補助金の対象モデルのリスト公表、中国組み立て車は適用外に(フランス)」

35)日本貿易振興機構「欧州自動車工業会、EV販売の減速受け、CO2排出基準規則の見直しの前倒しを提言」

36)日本貿易振興機構「欧州委、乗用車・バンのCO2排出基準規則の一部改正案を発表」

37)日本貿易振興機構「EU、中国製BEVに対する相殺関税措置を発動、協議継続の方針も表明」

ⅲ.中国の政策・方針

中国ではEVとPHEV、FCEVをNEV(New Energy Vehicle=新エネルギー車)と呼び、自動車メーカーに販売台数の一定割合をNEVにすることを義務付ける「NEV規制」を2019年から実施しています。中国は、自動車産業国としては後発であるため、EVを推進し、先進国と競争する力を得ようとしているのです。

2020年に発表された「省エネルギー・新エネルギー車技術ロードマップ2.0」によれば、このNEV規制における義務化割合目標は、2025年20%、2030年40%と、段階的に増やす方針を取っていて、2035年までに「NEVの割合を50%以上」(NEV以外の残りの50%については、ガソリン車をすべてHEVとする)とした上で、そのうち「EVを95%以上にする」という目標を掲げていました38)。

経過は非常に順調で、2024年1月には目標の前倒しを行い、2027年までに「NEVの割合を45%」と発表39)。また、2023年末で終了としていたNEVの取得税減免政策を、2027年末まで延長することにしています40)。

なお、中国は取得税減免政策を通じたEV購入促進だけでなく、充電インフラの拡充・整備といった多岐にわたる施策を講じており、あらゆる方面からEV普及促進に力を入れています。

参考資料

38)自動車産業ポータルMARK LINES「中国省エネルギー車・NEV技術ロードマップ2.0:グリーン社会に向けて炭素排出量を抑制へ」

39)日本経済新聞「中国、27年にEVなど新エネ車45%に 従来目標を前倒し」

40)ロイター「中国、新エネ車の取得税減免策を27年末まで延長 自動車株が上昇」

ⅳ.その他の国の政策・方針

その他の国の目標や政策も見てみましょう。

イギリスでは、2020年11月に「グリーン産業革命」41)を発表。「2050年までに温暖化ガス排出ゼロ」を目標とするもので、ガソリン車・ディーゼル車の新車販売禁止が、それまでに打ち出していた「2035年」から「2030年」へと前倒しされました。

しかし、その後も方針は定まらず、2023年には一転して「2035年」へ戻されましたが、政権交代した労働党が再び「2030年」へ前倒し、さらに2025年4月には「2035年」に三度変更されました42)。ヨーロッパ全体ではEVにやや逆風が吹いているなか、ドイツやフランスと並びヨーロッパのEV市場をけん引するイギリスはどのような対応を行うのか注目されます。

一方、「ガソリン車・ディーゼル車禁止」をいち早く打ち出した国として、インドが挙げられます。インド政府は2017年時点で「2030年までに禁止=完全EV化」と表明していました。ただ、政策の実行が思うように進まず、この方針は撤回され、現在は2030年までに乗用車新車販売の3割をEVとする目標を掲げることになりました43)。なお、2024年は約195万台のEVが販売され、過去最高を記録しましたが44)、インド特有の事象としては、四輪車が約11万台なのに対し、二輪車(約115万台)や三輪車(約69万台)の販売が好調で、比較的安価なところから普及が進んでいると考えられます。

参考資料

41)日本貿易振興機構「“グリーン産業革命”を発表、ガソリン、ディーゼル車は2030年に販売禁止へ(英国)」

42)日本貿易振興機構「ハイブリッド車販売を2035年まで許可、ZEVマンデートも緩和(英国)」

43)日本貿易振興機構「電気自動車の普及で製造業振興と環境対策を狙うインド」

44)日本貿易振興機構「インドEV登録台数が2024年に過去最高、前年比約3割増の190万台超(インド)」

【グラフで見る】日本・世界のEV普及率の変遷

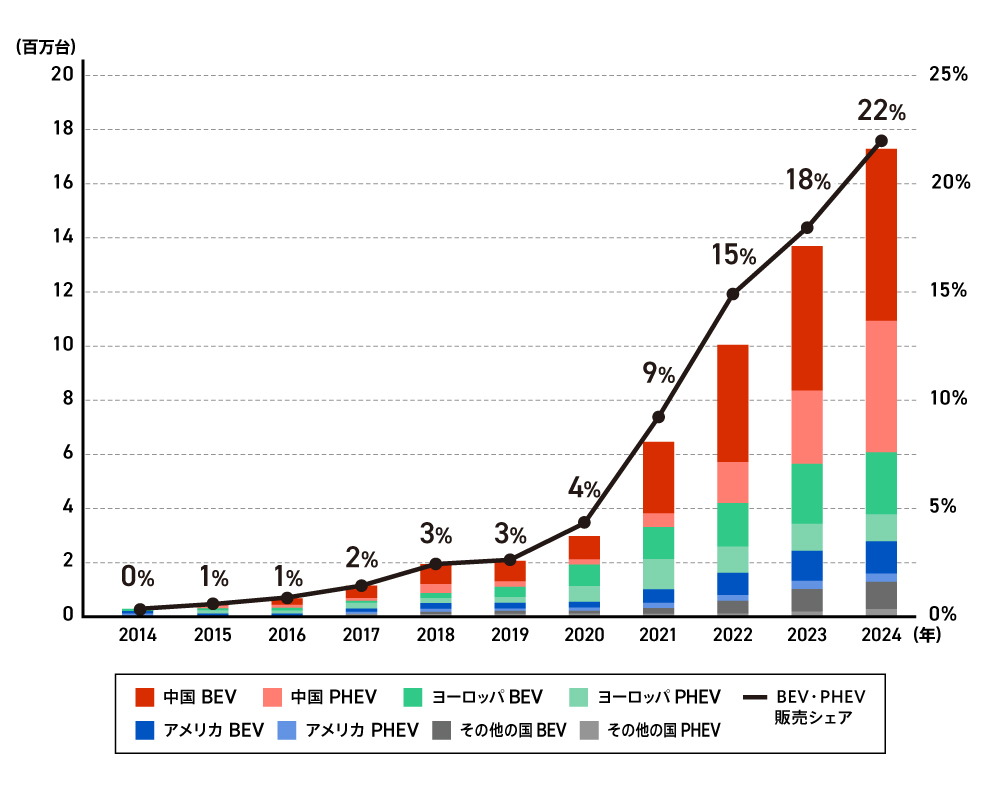

ここまで各地域での近年のEV普及の実態や、政策などを確認してきましたが、もう少し長いスパンで概観してみましょう。この10年の間に世界のEVはどれくらい増えたのでしょうか? 10年前からの推移をわかりやすいようにグラフにしてみました。

世界全体のEV・PHEVの販売台数・販売シェア

〈図〉2014〜2024年における世界全体のEV・PHEV(乗用車)の販売台数・販売シェアの推移45)

EVやPHEVの販売台数は、10年前から着実に増加していますが、特にここ5年で急激に増えています。年間の販売台数は2022年に1000万台を超え、2024年には1750万台に到達。また、EV・PHEVの販売シェアは2024年に世界全体で22%に至るまで成長しています。

なお、グラフを見てわかるとおり、市場全体を牽引しているのは中国のEV・PHEVの存在です。ヨーロッパ、アメリカがこれに続いています。

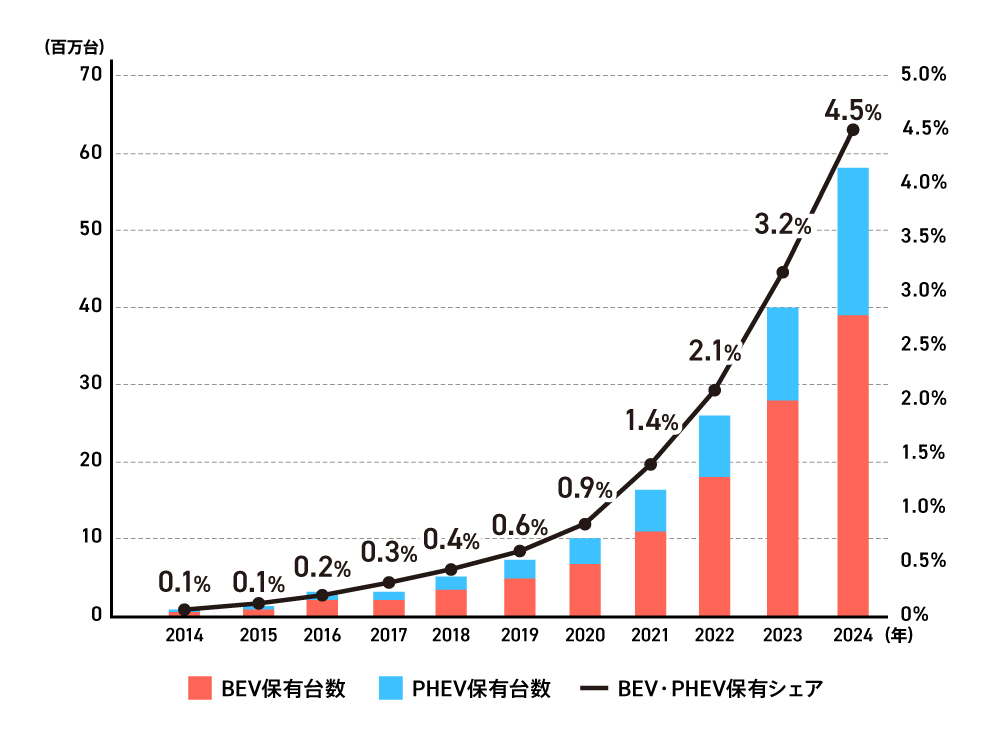

世界全体のEV・PHEVの保有台数・シェア

〈図〉2014〜2024年における世界全体のEV・PHEV(乗用車)の保有台数・シェアの推移45)

また、保有台数(世界中に出回っているEVの数)も年々増えてきています。2020年にEV・PHEVの保有台数は1000万台を超え、2023年には4000万台、2024年には5800万台に達しています。これは保有台数シェアで4.5%に達しており、今後も成長することが見込まれます。

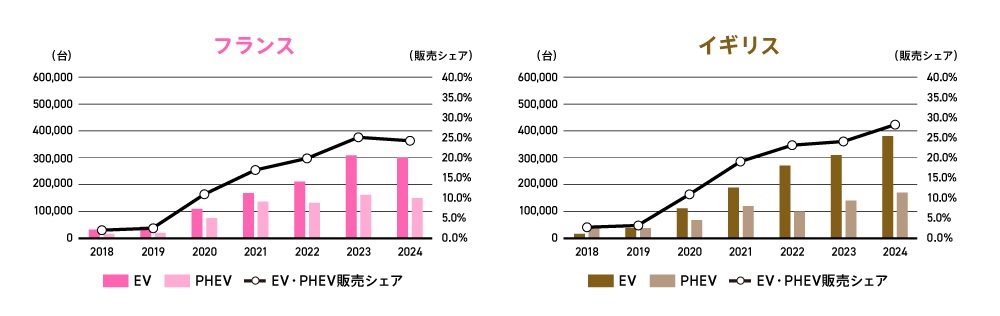

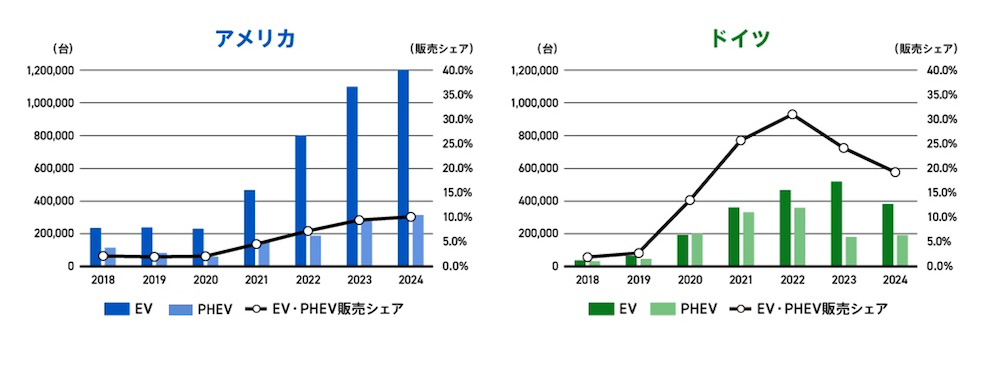

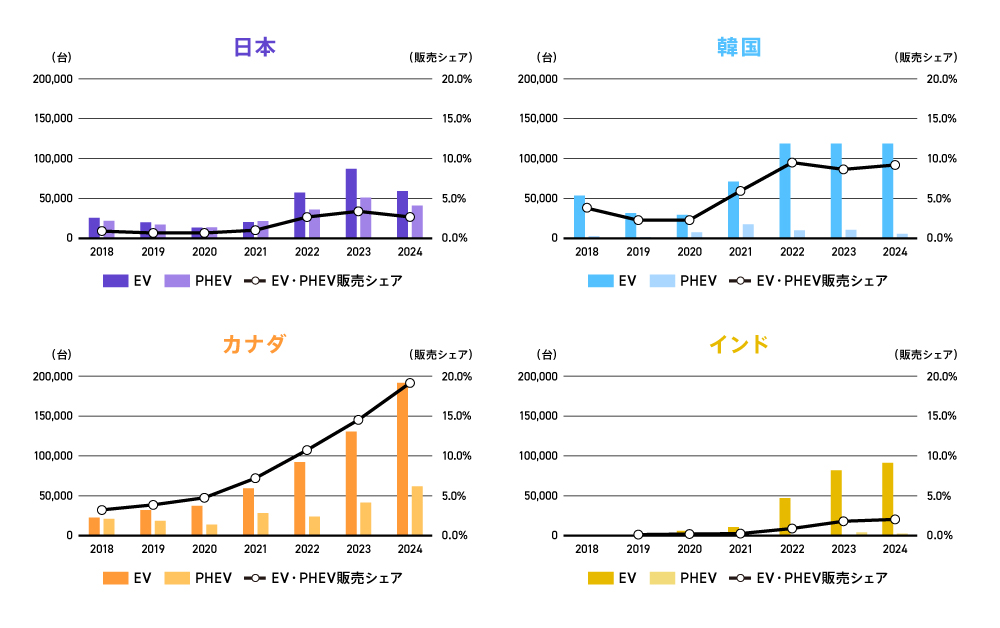

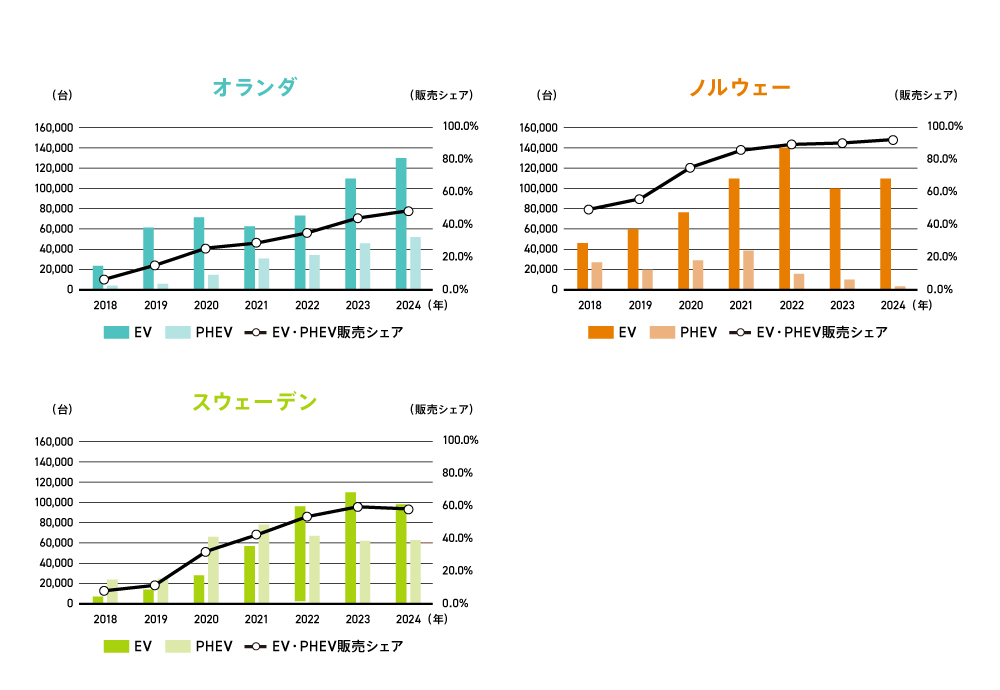

世界各国のEV・PHEVの新車販売台数とシェアの推移

続いて、各国のEV・PHEVの新車登録台数とシェアもまとめました。詳しくは以下をご覧ください。

〈図〉2018〜2024年における世界各国のEV・PHEVの新車登録台数とシェアの推移45)

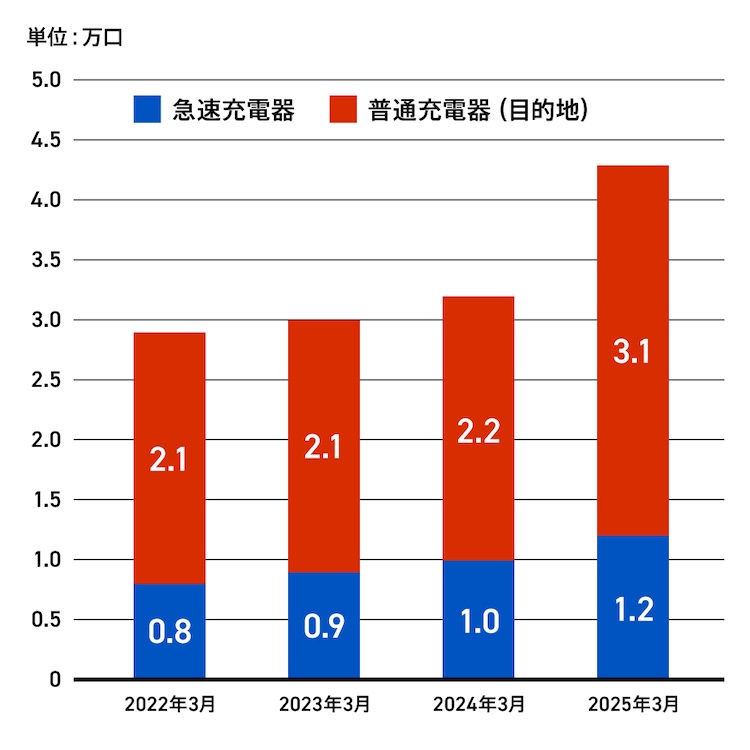

日本の充電インフラの普及状況

ここまでEVの普及状況について解説してきましたが、EV普及のためには充電インフラの普及も必要不可欠な要素です。充電インフラの状況についても確認してみましょう。

経済産業省によれば、公共用のEV充電スタンドは2025年3月末時点で全国に約4万3000口が設置されており、内訳は急速充電器が約1万2000口、普通充電器(目的地充電)が約3万1000口となっています46)。

〈図〉日本における充電器設置口数の推移

日本では、前述の「グリーン成長戦略」のもと、「2030年までに公共用の急速充電器3万基を含む充電インフラを15万基設置(遅くとも2030年までにガソリン車並みの利便性を実現)」を掲げて、充電インフラの普及促進や規制緩和を進めてきました47)。

しかし、2023年10月に国が示した「充電インフラ整備促進に向けた指針」によれば、数え方の単位を「基」から「口」に見直した上で、2030年の設置目標を現在の10倍にあたる30万口に引き上げることを発表しています48)。

また、充電インフラを増やすだけでなく、急速充電器の平均出力を倍増させる「高出力化」も進め、充電時間を短縮してユーザーの利便性を向上させる方針も示されています。

2017年以降の設置数は停滞傾向にありますが、設置数だけでなく、利便性向上も含めて、今後の普及をより一層推し進めていくことになりそうです。

【将来予測】今後のEV普及率はどうなる? 現在の課題とは?

Ⅰ.EV普及率の今後

欧米を中心として、EV普及の鈍化が見られるものの、世界は着々と「ガソリン車・ディーゼル車禁止」に向かって動いています。もちろん、低燃費・CO2削減のために車の電動化が進み、その中でもEVの普及率が高まっていくことは間違いないでしょう。

しかし、国や地域によってエネルギーインフラや社会情勢は大きく異なりますから、EVへのシフトが問題ない地域もあれば、ガソリン車やディーゼル車の方が適している地域もあります。

また、資源採取~製造~流通~使用過程~廃棄・リサイクルまでの、LCA(ライフサイクルアセスメント)も考える必要があります。そういった様々な視点から考えると、全世界の車がすべて早い時期にEVに置き換わることは考えにくいでしょう。要は「適材適所」であることが重要なのです。

Ⅱ.EV普及の課題とは?

日本ではEV普及の課題として、EVの性能にフォーカスが当てられることが多いですが、年々性能は向上しており、航続距離が500km以上ある車種も多くなってきました。バッテリー容量が100kWhを超える車種も増えてきているほか、電費改善も進んでいるため、普段使いで困ることはほぼないでしょう。

さらにバッテリーに関してはトヨタや日産が2027〜2028年頃に、従来より電池のエネルギー密度が高い全固体電池の量産を始めることを明らかにしています。バッテリーの性能が上がれば、航続距離が伸びるほか、急速充電への対応力が向上することでEVのデメリットと考えられている点を補うことができるようになるのです。

また、これまで日本でEV普及がなかなか進まない理由のひとつとして、車種の選択肢が限られてしまうことが挙げられていました。日本で手の届きやすい価格のEVといえば数車種に絞られてしまう、という状況だったわけです。しかし、前述どおり、軽EVが登場したことで選択肢が広がりつつあります。自動車メーカー各社はEV開発を推進しており、車種も急激に増えています。日本でも車種の選択肢がより増えていけば、EVはもっと身近になっていくことでしょう。

ただし、自動車産業界全体として、EV普及の「出口戦略」を模索している状況であることも事実です。メーカー各社はEV普及をきっかけに、車の製造から販売までの商流を大きく変化させるための可能性を探っています。そのなかには、バッテリーのリサイクル・リユース、V2Hによる分散型電源などを利用した、EVならではの新しいエネルギーマネジメントに関するビジネスモデルの構築を考えるということも含まれています。

現状では、こうした「出口戦略」が確立できておらず、EVはガソリン車やHEVの代替にとどまり、LCA(ライフサイクルアセスメント)を考慮した社会変革にはなっていません。今後、どのような議論が行われ、実行されるのかによって、EV普及が加速するか否かも左右されるでしょう。

EV普及には、社会全体の変化と理解が必要

この記事を今、あなたが読んでいるのは、「もっとEVについて知りたい」「わからないことが多い」と思ったからでしょう。その思いは、多くの人にとっても同じです。日本ではEVは本格的に普及していくスタートラインに立った段階なのです。

EVは私たちユーザーにとっても、自動車メーカーにとっても、日本政府にとっても初めてのことだらけです。また、車の歴史を振り返ってみても、「環境のために車の構造を変化させなければいけない」という局面は初めてのことです。そのため、ユーザーの意識はもちろんのこと、様々な技術の進歩やインフラ整備、政策もまだまだ発展途上です。

また、単純に「ガソリン車からEVに、というような車の種類だけが変わればいい」というものではないことも、EVシフトの難しいところです。スマートフォンやインターネットなど、他の技術革新のように技術が生まれたから自然と普及するのではなく、EVは普及のために車自体はもちろん、それに付随するインフラなどについても技術を磨き、導入しやすい環境を整える必要があるのです。

日本政府が打ち出している戦略はありますが、社会全体がEVを受け入れられるように変化していくことが、EVの普及には不可欠です。最近では、カーシェアリングなどで身近にEVを利用する機会も増えています。様々な発展とともに、私たちも少しずつEVのある生活に慣れていけば、自ずとEVの普及率も高まっていくでしょう。

※本記事の内容は公開日時点での情報となります