【2025年10月29日更新】電気自動車(EV)は環境にやさしく、停電時には非常用電源としても活用できるなど、メリットが多い車です。しかし、価格が高めなので購入をためらう人も少なくないでしょう。そこで活用したいのが、国や自治体が交付する補助金です。EVを購入する際に欠かせない補助金について、おもに個人向け制度の概要や利用条件などの基礎知識を紹介します。

【最新情報】2025年度のEV補助金の最終期限について

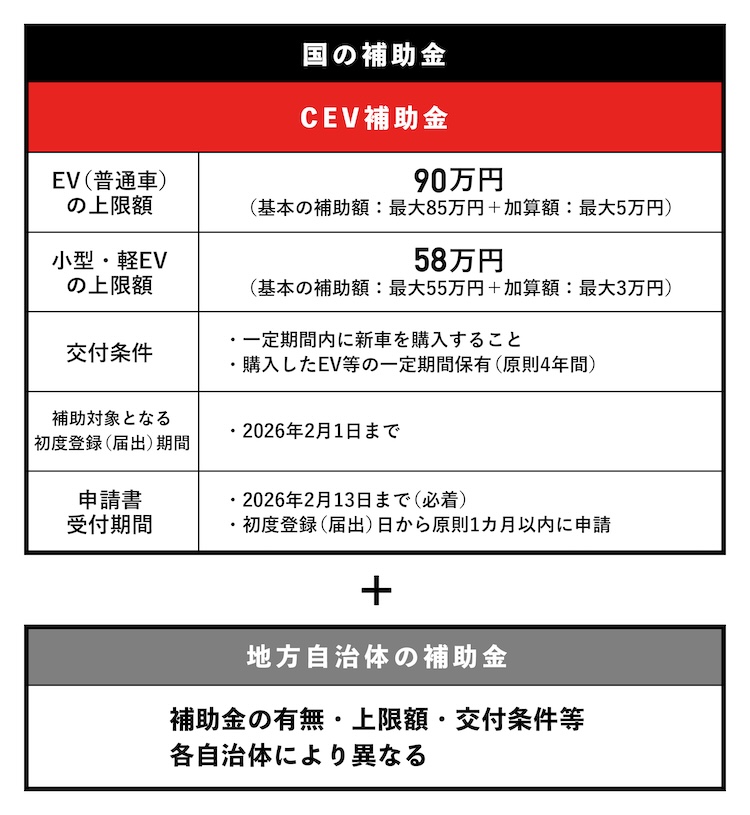

2025年10月23日、令和6年度補正予算で実施している国のCEV補助金の最終期限が発表されました。補助対象となる初度登録(届出)期間は2026年2月1日まで、交付申請書の受付期間は2026年2月13日まで(必着)となっています。詳しい情報は、こちらでご確認ください。

- 【最新情報】2025年度のEV補助金の最終期限について

- 【2025年度】EVの補助金、いくらもらえる?

- 補助金を申請する際の3つの注意点

- 補助金の対象車種は?

- 国のEV補助金:予算とおもなポイント

- 国のEV補助金:上限額・車種別の補助金額

- 国のEV補助金:交付条件・申請期限

- 自治体が交付する補助金の概要をチェック

- 補助金を利用しEVを購入するなら早めの決断を!

注:本記事で「EV」と表現する場合、「BEV(Battery Electric Vehicle)」を意味しています。ハイブリッド車(HEV)、プラグインハイブリッド車(PHEV)や燃料電池自動車(FCEV)とは区別しています。

【2025年度】EVの補助金、いくらもらえる?

EVを購入する際に欠かせない補助金について、特に気になるのは、やはり「補助金をいくらもらえるか」でしょう。詳細については、これから説明していきますが、まずは補助金の上限額、条件、申請期間などを表にまとめてみました。

なお、本記事において2025年度とは新車の初度登録(届出)日が2025年4月1日〜2026年2月1日までを指しておりますのでご注意ください。

国のEV補助金は上限90万円

2025年度の国による“基本の補助額”の上限はEV(普通車)の場合は85万円、小型・軽EVの場合は55万円となっています。ただし、昨年度と異なり、2025年度は基本の補助額に“加算措置”としてEV(普通車)の場合最大5万円、小型・軽EVの場合最大3万円が上乗せされます。

つまり、EV(普通車)なら最大90万円、小型・軽EVは最大58万円の補助を受けられるわけです。またEV補助金は、後述するように自治体との補助金の併用ができる場合もあります。

【あわせて読みたい記事】

▶PHEVの補助金は上限いくら? 国や自治体の制度、注意点を解説

それでは、ここからEV補助金の目的や種類、その内容について詳しく見ていきましょう。

EVの補助金の目的

国や自治体がEVの購入費用を補助する目的は、おもに環境への配慮です。国の補助金を交付する一般社団法人次世代自動車振興センターは、補助金の目的を以下のように説明しています2)。

運輸部門は我が国の二酸化炭素排出量の約2割を占めております。自動車分野は運輸部門の中でも約9割を占めており、2050年までのカーボンニュートラルの実現に向けては、環境性能に優れたクリーンエネルギー自動車の普及が重要です。早期に電気自動車や燃料電池自動車等の需要創出や車両価格の低減を促すことを目的とします。

つまり、補助金を交付してEVの普及を促進することにより、CO2排出量の削減を図るねらいがあるわけです。EVを購入する際には、積極的にこれらの補助金を利用すべきでしょう。

国と自治体、2種類の補助金を併用するのが基本

EVの購入時に利用できる補助金は、国と自治体から交付されています。

2025年10月現在、国の補助金は「CEV補助金」の1種類3)で、個人のほか地方公共団体や企業も受給対象となっています。

一方、自治体が交付する補助金は、自治体ごとに上限額や交付条件が異なります。また、すべての自治体が補助金を交付しているわけではありません。基本的には現在お住まいの自治体の補助金を申請することになりますので、まずは自治体のホームページなどで概要を確認しましょう。

なお、国の補助金、自治体の補助金についてはそれぞれ後述しますが、基本的にこれらは併用することができるようになっています。申請漏れがないようにチェックしましょう。

参考資料

2)一般社団法人次世代自動車振興センター「令和6年度補正 クリーンエネルギー自動車導入促進補助金 応募要領」

3)一般社団法人次世代自動車振興センター「令和6年度補正 CEV補助金(車両)のご案内」

補助金を申請する際の3つの注意点

EV購入時に欠かせない補助金ですが、申請を検討するにあたり注意すべき点もいくつかあります。事前に知っておきたい3つの注意点を紹介します。

Ⅰ.交付条件や金額は毎年変わる

国と自治体、どちらの補助金も交付条件や補助金額が毎年更新されます。2025年度の制度は、前年度の制度と比較して変化しており、同じ車種でも条件によって補助金額が異なります。ネット検索で表示される記事は、情報が古いままになっている場合もあるので、申請を検討する際には、国や自治体のホームページで最新情報をチェックしましょう。

Ⅱ.申請の受付は先着順となる

国と自治体、どちらの補助金も事前に決められた予算の範囲内で交付されます。そのため、ほとんどの場合、申請の受付は先着順となります。受付期間内だからといって、必ず補助金を受給できるわけではない点に注意しましょう。

Ⅲ.中古車、新古車の購入は対象外となる

国と自治体、どちらの補助金も基本的に補助金の交付対象は新車の購入に限られます。いわゆる“新古車”を含め、中古のEVを購入する場合は補助金が交付されない点に注意しましょう。

補助金を利用する際には、まずディーラーに相談しよう

国と自治体、どちらの補助金も申請の手続きはやや複雑なものになっています。もちろん、個人で申請することも可能ですが、ある程度の知識がなければ、スムーズに申請を済ませることは難しいでしょう。

そこでおすすめしたいのが、EVを購入するディーラーやリース会社に相談することです。最新情報の提供や申請に必要な知識のアドバイスが受けられるほか、多くの場合、補助金の申請のお手伝いもしてくれます。EV購入の際には、事前に補助金に関する質問や相談をするようにしましょう。

補助金の対象車種は?

国と自治体によって対象車種は異なる場合がありますが、2025年度の国のEV補助金では、EVのほか、PHEV、FCEV、超小型モビリティ、ミニカーが補助金の対象となっています。クリーンディーゼル車やハイブリッド車(HEV)は、補助金の対象とならない点に注意しましょう。

国のEV補助金における、具体的な車種の一部は下記のとおりです。実際にはもっと多くの車種が対象となっています。詳しくは、対象車種の一覧ページをご覧ください(車両登録日R7/4/1以降分)。

〈表〉補助金の対象となるエコカーのおもな国産車種一覧(CEV補助金の場合)

| EV(普通自動車) | ・スバル:ソルテラ ・トヨタ:bZ4X ・日産:アリア、リーフ ・マツダ:MX-30 EV MODEL ・レクサス:RZ、UX 300e など |

| EV(軽自動車) |

・日産:サクラ |

| PHEV | ・トヨタ:アルファード、ヴェルファイア、クラウン(スポーツ、エステート)、ハリアー、プリウス、RAV4 ・マツダ:CX-60、CX-80、MX-30 Rotary-EV ・三菱:アウトランダーPHEV、エクリプス クロス ・レクサス:RX450h+、NX450h+ など |

| FCEV | ・トヨタ:MIRAI、クラウン(セダン) など |

| 超小型モビリティ、ミニカー | ・トヨタ車体:コムス |

国のEV補助金:予算とおもなポイント

EV購入の補助金申請は、ディーラーがお手伝いしてくれる場合が多いとはいえ、自分でもある程度の概要を理解しておいたほうが、相談しやすくなります。そこで、国が交付する補助金の概要を紹介しましょう。

国が交付する補助金は1種類

2025年10月の時点で、国が交付している補助金は「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)」の1種類です。

「令和6年度補正予算」分のCEV補助金の公募が行われており、予算金額は1100億円です。2024年度の予算は1291億円だったため、2025年度の予算は若干減額されましたが、多くの方が補助金を受けられる状態は継続するでしょう。

2025年度のCEV補助金のおもなポイント

2025年度のCEV補助金のおもなポイントは、以下のとおりです。

①補助金の対象車種をチェック

対象となるのは、EV(普通車)、小型・軽EV、PHEV、FCEV、超小型モビリティ、ミニカーです。前述のとおり、HEVやクリーンディーゼル車は補助金の対象外となっています。車種の詳細は後述をご覧ください。

②メーカーの取組みに応じて補助金は増減

すべての車種で上限額まで補助金を受けられるわけではありません。2023年度までは車種の性能や給電機能の有無などによって、補助金額が増減していましたが、2024年度から新しい算定方法が設けられました。2025年度はそれをベースに一部見直しされた算定方法が採用されています。

具体的には車両性能のほか、「自動車分野のGX(グリーントランスフォーメーション)実現に必要な価値」に基づいて、メーカーの取組みが総合的に評価されます。高い評価を得たメーカーの車種は高い補助額が算定されることになっています。メーカーの取組みとしては、充電インフラ整備やアフターサービス体制の確保、そして災害時の地域との連携等が挙げられています。

つまり、独自に充電インフラ整備を行なっているメーカーなどは、高い補助額を得られる可能性が高いと言え、逆にまだ整備が手付かずのメーカーの車種の補助額は低くなるわけです。

〈表〉「自動車分野のGX実現に必要な価値」とおもな評価項目

| ①製品性能の向上 | ・電費・航続距離の向上 | |

| ②ユーザーが安心・安全に乗り続けられる環境構築 | ・充電インフラ整備 ・整備の体制/供給の安定性/安全性 ・整備人材の育成 ・サイバーセキュリティへの対応 |

|

| ③ライフサイクル全体での持続可能性の確保 | ・ライフサイクル全体でのCO2排出削減等 | |

| ④自動車の活用を通じた他分野への貢献 | ・外部給電機能の有無、災害連携協定等 | |

③“加算措置”で補助金額が増額される場合も

さらに2025年度は、基本となる補助額に加え、「環境負荷の低減及びGX 推進に向けた鋼材の導入」の評価結果に応じて、最大3〜5万円上乗せされる“加算措置”が追加されています(上限額の詳細は後述)。

なお「自動車分野のGX実現に必要な価値」や評価基準の詳細に関しては、経済産業省が発表している「CEV補助金における評価の基準について(令和7年度)」ページを、あわせてご参照ください。

④高額なEVに対して補助金は減額

また、高額なEV・PHEV・FCEVについて補助金額が減額される点にも注意が必要です。具体的には、メーカー希望小売価格(税抜)が840万円以上(税込924万円以上)の「高額車両」について、算定された補助金額が8割に減額されます。

⑤残りの予算額に注意

令和6年度補正予算分の予算額は1100億円です。申請期間終了前であっても、申請が予算額に達したタイミングで、CEV補助金の受付は終了となります。

⑥リースの場合でも、補助金はユーザーが申請

EVをリースで導入する場合でも、補助金を利用することができます。その場合は、リース契約でEVを導入する使用者(ユーザー)が、補助金の申請を行うことになります。

【あわせて読みたい記事】

▶EVのサブスクって何がいいの?KINTOに素朴なギモンを聞いてみました

国のEV補助金:上限額・車種別の補助金額

CEV補助金の上限額

CEV補助金の基本の補助額は「自動車分野のGX実現に必要な価値」の評価によって変わります。具体的には、以下の表のように評価の得点により、段階的に補助金額が決まります。

〈表〉基本の補助額

| 得点 | EV(普通車) | 小型・軽EV | PHEV | FCEV |

| 130以上 | 85万円 | 55万円 | 55万円 | A×100% |

| 100〜129 | 65万円 | |||

| 85〜99 | 45万円 | 45万円 | 45万円 | A×80% |

| 70〜84 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | A×60% |

| 55〜69 | 25万円 | 25万円 | 25万円 | A×40% |

| 54以下 | 15万円 | 15万円 | 15万円 | A×20% |

※Aは「同種・同格のガソリン内燃機関自動車の車両価格との差額の2/3」

また、2025年度のCEV補助金額には、先述した“加算措置”分が加算されます。そのため、上限額はEV(普通車)が最大90万円、小型・軽EVは最大58万円、PHEVは最大60万円となります。なお、FCEVは加算措置が適用されないため、上限額は255万円です。

〈表〉2025年度のCEV補助金の上限額(基本の補助額、加算措置)

| 基本の補助額の上限 | 加算措置 | |

| EV(普通車) | 85万円 | +最大5万円 |

| 小型・軽EV | 55万円 | +最大3万円 |

| PHEV | 55万円 | +最大5万円 |

| FCEV | 255万円 | - |

なお、先ほど紹介したように、税抜価格が840万円以上(税込924万円以上)の「高額車両」については、算定された補助金額(基本の補助額+加算額)が8割に減額されます。

車種別での補助金額

上述の計算では理解が難しいでしょうから、下記に、おもなEVの2025年度の補助金額の一例をご紹介します。

同車種でもグレードにより補助金額が異なる場合があるため、ご注意ください。(以下、メーカー50音順に記載。2025年4月1日時点)

■EV(普通車)の一例(車両登録日:2025年4月1日以降)

| ブランド「車名・グレード(型式)」 | メーカー希望小売価格(税込) | 補助金額 |

| アウディ「Q4 45 e-tron advanced(ZAA-FZEDF)」 | 710万円 | 66万円 |

| ジープ「アベンジャー Altitude(ZAA-FH1JE)」 | 580万円 | 69万円 |

| スバル「SOLTERRA ET-SS(ZAA-XEAM10X)」 | 627万円 | 88万円 |

| テスラ「モデル3 RWD(ZAA-3L13T)」 | 561万3000円 | 87万円 |

| テスラ「モデルY RWD(ZAA-YL1YT)」 | 563万7000円 | 67万円 |

|

トヨタ「bZ4X G(2WD)(ZAA-XEAM10)」 |

550万円 | 90万円 |

| 日産「アリアB6(ZAA-FE0)」 | 659万100円 | 89万円 |

| 日産「リーフX(ZAA-ZE1)」 | 408万1000円 | 89万円 |

| 日産「リーフe+ X(ZAA-ZE1)」 | 525万3600円 | 89万円 |

| BMW「i4 eDrive 40 M Sport(ZAA-72AW44)」 | 886万円 | 65万円 |

| BMW「iX xDrive40(ZAA-12CF89A)」 | 1098万円 | 52万円(高額車両) |

| BYD「ATTO 3(ZAA-SC2EXSQ)」 | 418万円 | 35万円 |

| BYD「DOLPHIN Baseline(ZAA-EM2EXSF)」 | 299万2000円 | 35万円 |

| ヒョンデ「IONIQ 5 Voyage(ZAA- NE21LRG )」 | 523万6000円 | 67万円 |

| ヒョンデ「KONA Casual(ZAA-SX2STD)」 | 399万3000円 | 67万円 |

| FIAT「600e La Prima(ZAA-FH1FI)」 | 585万円 | 69万円 |

| フォルクスワーゲン「ID.4 Lite(ZAA-E2EBJ)」 | 514万2000円 | 66万円 |

|

プジョー「e-208 GT (ZAA-P21ZK01)」 |

512万4000円 | 69万円 |

| ポルシェ「Taycan Turbo S(ZAA-J1SP)」 | 2746万円 | 12万円(高額車両) |

| ボルボ「EX30(ZAA- 2E400R )」 | 559万円 | 46万円 |

| マツダ「MX-30 EV MODEL(ZAA-DRH3R)」 | 466万9500円 | 67万円 |

| MINI「MINI Cooper E(ZAA-12GC32)」 | 463万円 | 65万円 |

| メルセデス・ベンツ「EQA 250+(ZAA-243702C)」 | 775万円 | 66万円 |

| メルセデス・ベンツ「EQE 350+(ZAA-295121)」 | 1251万円 | 52万8000円(高額車両) |

| レクサス「UX300e Version C(ZAA-KMA10)」 | 650万円 | 90万円 |

| レクサス「RZ300e version L(ZAA-XEBM10)」 | 820万円 | 90万円 |

| ロータス「エレトレ(ZAA-LB1S)」 | 1578万5000円 | 12万円(高額車両) |

■小型・軽EVの一例(車両登録・検査届出日:2025年4月1日以降)

| メーカー「車名・グレード(型式)」 | メーカー希望小売価格(税込) | 補助金額 |

| アバルト「500e ツーリスモ ハッチバック(ZAA-FA1AB)」 | 615万円 | 57万4000円 |

| FIAT「500e ICON(ZAA-FA1) | 577万円 | 57万4000円 |

| 日産「サクラ X(ZAA-B6AW)」 | 259万9300円 | 57万4000円 |

| 三菱「eKクロス EV G(ZAA-B5AW)」 | 256万8500円 | 56万8000円 |

なお、上記以外に対象となる車種や補助金の額など最新情報については、次世代自動車振興センターが公表している資料に詳しい記載があります。こちらを参照してください。

国のEV補助金:交付条件・申請期限

CEV補助金の交付条件

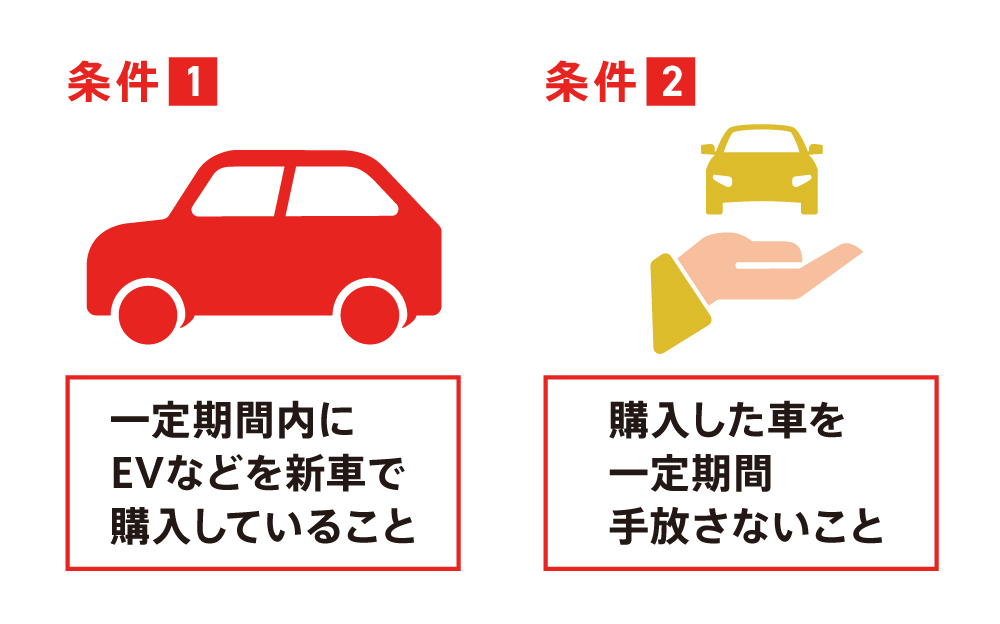

CEV補助金の申請に必要なおもな条件は以下の2つです。

条件①一定期間内に購入した新車であること

以下に示す一定期間内に購入し、新規登録・届出された新車のEV等が対象となります。

| 項目 | 新規登録・届出日 |

| 令和6年度補正予算分 |

・令和6年12月17日~令和7年3月31日 ※ |

※令和7年3月31日までの新規登録・届出分については、令和5年度補正予算分のルールが適用されます。

条件②購入したEV等を一定期間手放さないこと

CEV補助金を利用し購入したEV等は、4年間は保有することが義務付けられています。やむを得ない事情で手放す場合は、次世代自動車振興センターに事前に届出を行い、補助金の返納が必要になります。万が一届出・承認を得ずに手放したことが判明した場合は、補助金の全額返納を求められることがありますので注意しましょう。

CEV補助金の申請期限

CEV補助金の交付申請書受付期限は、車の新規登録・届出日により、個別の申請期限日が設けられています。具体的には車の新規登録・届出日から原則1カ月以内(翌月の前日までの消印有効)に申請する必要があります。意外と期限が短いので申請期限日にも十分注意しましょう。

なお、最終的な受付終了期日は2026年2月13日(必着)です。

また、申請が多く、予算が早く消化されてしまった場合には、受付期間が短縮する可能性があります。申請の際には、必ずまだ申請が受付されているかホームページでチェックするようにしましょう。

自治体が交付する補助金の概要をチェック

EV購入の補助金は、国と自治体の2カ所から受給することができます。さらに自治体の補助金は、都道府県と市区町村の補助金を併せた、いわゆる“二重取り”ができる場合もあります。

自治体が交付する補助金の交付条件や上限額は、自治体ごとに異なります。一例として、2025年度の東京都の補助金を紹介しましょう。

東京都「ZEV補助金」(2025年度個人向けの場合)

東京都に住所がある人は、「ZEV(ゼロ エミッション ビークル)補助金」を申請することができます4)。

ZEV補助金の対象となるのは、令和7年4月1日以降に初度登録または初度検査された、国の補助金の対象となるEV、PHEV、FCEVです。申請受付期間は、令和7年4月28日(月)から令和8年3月31日(火)までとなっています。

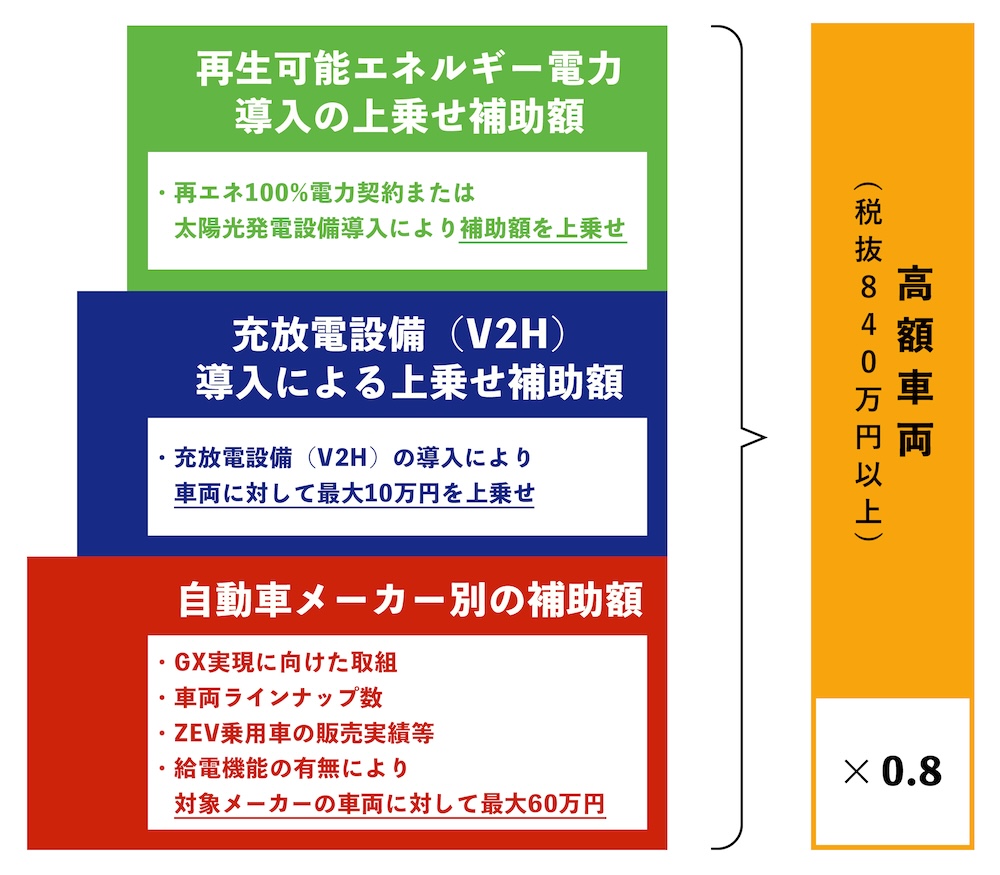

令和7年度のZEV補助金は、自動車メーカーごとに設定された基本となる補助金額の上限に、充放電設備(V2H)や再生可能エネルギー電力(再エネ100%電力契約または太陽光発電設備)を導入した場合に加算される上乗せ分の補助金額の合計となります。

〈表〉ZEV補助金(個人)の補助金額(令和7年度)

| 自動車メーカー別の補助額 | 充放電設備、再生可能エネルギー導入上乗せ | |

| EV | 最大60万円 | +最大40万円 |

| PHEV | +最大25万円 | |

| FCEV | 最大190万円 | +最大35万円 |

つまり、EVの場合は最大100万円の補助金をもらうことができることになります。

以下で、補助金額の内訳を紹介します。なお、国の補助金と同様に、税抜価格が840万円以上(税込924万円以上)の「高額車両」については、上乗せ分を含む補助金額の合計額が8割に減額される点にご注意ください。

〈図〉ZEV補助金の体系図

①基本となる補助金額(自動車メーカー別)

令和7年度のZEV補助金において大きな変更となるのは、自動車メーカー別に基本となる補助金額が設定されている点です。メーカー別の補助金額は、次のような条件で計算されています。

〈表〉自動車メーカー別の補助金額の計算基準

| 項目 | 内容 | 補助額 |

| 基本額 | 各社一律の基本額 | 10万円 |

| メーカーのGX実現に向けた取り組み | 下記の取組等を総合的に評価し補助額を決定 1)ユーザーが安心・安全に乗り続けられる環境構築 2)ライフサイクル全体での持続可能性の確保 3)自動車の活用を通じた他分野への貢献 |

最大20万円 |

| 車両ラインナップ数 | 令和6年末における非ガソリン乗用車※ 販売車両を12種類に分類し、該当する種類数が7種類以上の場合10万円、4~7種類未満の場合5万円 | 最大10万円 |

| ZEV乗用車の販売実績等 |

令和6年に、都内でZEV乗用車の新車を60台以上、非ガソリン乗用車※の新車を300台以上販売し、以下のいずれかの条件を満たしたメーカーについて、下記の1項目につき5万円、最大10万円 1)ZEV乗用車で一定の販売実績があること |

最大10万円 |

※ZEV乗用車とハイブリッド乗用車(2020年度燃費基準20%向上達成車以上)

上記の計算基準を加味した、自動車メーカー別の基本となる補助金額は以下のとおりです。

〈表〉自動車メーカー別の基本となる補助金額

| メーカー名 | ブランド名 | 補助額 (給電機能※なし) |

補助額 (給電機能※あり) |

| 日産自動車株式会社 | 日産 | 50万円 | 60万円 |

| トヨタ自動車株式会社 | トヨタ、レクサス | 45万円 | 55万円 |

| Stellantisジャパン株式会社 | プジョー、ジープなど | 45万円 | 55万円 |

| フォルクスワーゲングループジャパン株式会社 | アウディ、フォルクスワーゲンなど | 40万円 | 50万円 |

| 本田技研工業株式会社 | ホンダ | 40万円 | 50万円 |

| マツダ株式会社 | マツダ | 40万円 | 50万円 |

| 三菱自動車工業株式会社 | 三菱 | 40万円 | 50万円 |

| メルセデス・ベンツ日本合同会社 | メルセデス・ベンツ | 40万円 | 50万円 |

| Tesla Motors Japan 合同会社 | テスラ | 40万円 | 50万円 |

| BYD Auto Japan株式会社 | BYD | 35万円 | 45万円 |

| 株式会社SUBARU | スバル | 30万円 | 40万円 |

| ビー・エム・ダブリュー株式会社 | BMW、MINIなど | 25万円 | 35万円 |

| ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 | ジャガー、ランドローバー | 20万円 | 30万円 |

| ボルボ・カー・ジャパン株式会社 | ボルボ | 20万円 | 30万円 |

| ポルシェジャパン株式会社 | ポルシェ | 20万円 | 30万円 |

| Hyundai Mobility Japan株式会社 | ヒョンデ | 15万円 | 25万円 |

| ASF株式会社 | ASF | 10万円 | 20万円 |

※外部給電器・V2H充放電設備を経由してまたは車載コンセント(AC100ボルト/1500W)から電力を取り出せる機能

表を見ればわかるように、たとえば日産自動車が販売する給電機能があるEVの基本となる補助金額は60万円となります。

②充放電設備(V2H)、再生可能エネルギー電力導入による上乗せ補助額

昨年度と同様に令和7年度のZEV補助金も、EVやPHEVに搭載された蓄電池から家庭に電力を供給するための充放電設備(V2H)や再生可能エネルギー電力(再エネ100%電力契約または太陽光発電設備)を導入した場合、基本となる自動車メーカー別の補助金額に上乗せ分が加算されます。

〈表〉充放電設備(V2H)、再生可能エネルギー電力導入による上乗せ補助額

| 項目 | 上乗せ補助額 | |

|

充放電設備(V2H)導入 |

充放電設備1口と対になる補助対象車両1台につき | 10万円 |

|

再エネ100%電力契約※ |

EV |

15万円 |

|

PHEV |

15万円 |

|

|

FCEV |

25万円 |

|

|

太陽光発電設備設置※ |

EV | 30万円 |

| PHEV | 15万円 | |

| FCEV | 25万円 | |

※再エネ100%電力契約、太陽光発電設備設置はどちらかのみ選択可能

このうち、再エネ100%電力契約と太陽光発電設備設置は、どちらかのみ選択可能で、両方導入しても片方の補助金しかもらえません。また、再エネ100%電力契約と太陽光発電設備設置の導入で補助金を上乗せするためには、指定された電力会社と契約するなど、一定の条件を満たす必要があります。詳細については、ZEV補助金の申請に関する最新情報が掲載された公式サイトをご確認ください。

ちなみに、太陽光発電設備の導入については、以下のように初期費用を抑えながら導入する方法もあります。必ずしも初期費用が大きくかかる場合ばかりではないので、検討することをおすすめします。

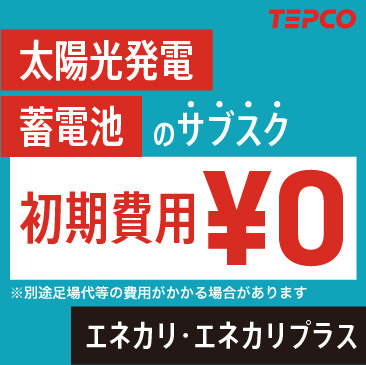

太陽光発電の導入をカンタン手軽にする「エネカリ/エネカリプラス」

東京電力グループの「エネカリ/エネカリプラス」は、太陽光発電などの導入を手軽にしてくれます。初期費用はゼロ円(※)で、毎月定額の利用料を支払うだけで、太陽光発電などの機器を導入でき、メンテナンス費用も含まれています。

▼「エネカリ/エネカリプラス」について詳しく知りたい方は、以下のサイトをご覧ください。

※「エネカリプラス」では別途足場代等の費用がかかる場合があります。

補助金を利用しEVを購入するなら早めの決断を!

EV購入に際し、費用を軽減させる補助金の利用は必須でしょう。年々、EVへの注目は高まっており、補助金も高額になっています。

しかし、補助金はいつでも申請できるわけではありません。補助金の予算上限に達し、早期に受付終了となる可能性もあるため、申請が遅れると受給できない場合があります。EVの購入を本格的に検討しているなら、早めにディーラーに相談することをおすすめします。

【あわせて読みたい記事】

▶【図解】5分でわかる! 電気自動車(EV)の仕組み│どうやって動く? エンジン車との違いは?

※本記事の内容は公開日時点での情報となります