電気自動車(EV)はガソリン車に比べると車種が少なく、選択肢がある程度限られていました。しかし、最近は価格が手ごろで高性能なEVが増え、2026年以降も自動車メーカー各社は新型車を続々と投入する予定です。そこで2026年以降に発売予定のおもな新型車のEVについて、現在わかっている公式情報をもとに自動車ジャーナリストの佐藤耕一さんが特徴や性能を紹介します。

※この記事は2024年12月26日に公開した内容をアップデートしています。

【おすすめ情報】EV・PHEV充電器を自宅につけるなら、電気のプロにおまかせ!

東京電力グループのTEPCOホームテックでは、EV・PHEV充電器の設置工事はもちろん、必要に応じ電気契約容量の変更提案、電力会社への申請などもワンストップで行うことができます。詳しく知りたい方は以下をクリックしてみてください。

2026年以降に新型EVが続々と登場する理由

2026年以降にEVは大きな転換点を迎え、国内外の自動車メーカーから続々と新型車が登場する予定です。しかし、なぜ「2026年以降」なのでしょうか。まずその理由について解説します。

自動車メーカーがプライドをかけてつくる次世代EV

2020年から2023年にかけて、日本や欧米の大手自動車メーカーがさまざまなEVを発売しました。それらのモデルを"第一世代"とするなら、2026年から2027年にかけては"次世代のEV"ともいうべきニューモデルが各メーカーから続々登場する予定です。

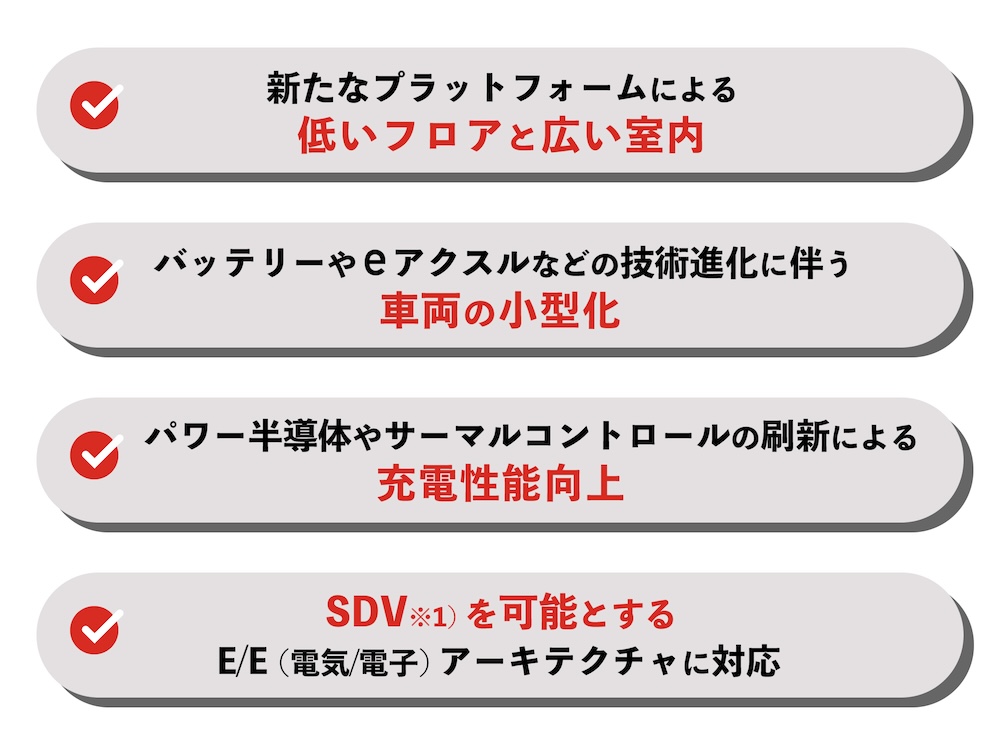

それらの次世代EVは、第一世代のEVと比較した場合、おもに以下の4つの観点で大きく進化したモデルといえるでしょう。

〈図〉次世代EVの進化ポイント

※1:「Software Defined Vehicle」の略。「ソフトウェアによって定義される自動車」を意味し、クラウドとの通信により、自動車の機能を継続的にアップデートすることで従来車にない新たな価値が実現可能な次世代自動車のこと。

専門用語が多くわかりづらいかもしれませんが、これらの進化ポイントは世界最先端を行くテスラや中国のEVベンチャーが先行して実装し、進化させてきた要素技術です。日米欧の大手自動車メーカーはこうした技術で大きく遅れをとってきました。

とくに日本の自動車メーカーは、従来の車両開発で身についた既成概念のなかでEVをつくったため、信頼性や安全性についてはこれまでと同様に十分な品質を確保しながらも、EVとしての性能やUXという点で商品力には大きな差をつけられてしまいました。

その遅れを一気に取り戻すべく、まっさらな状態から最高のEVを目指し、プライドをかけてつくり上げるのが次世代のEVということです。それが2026年から続々と登場し始めるのです。

【あわせて読みたい記事】

▶おすすめの電気自動車(EV)を紹介!「価格・スペック」を徹底チェック

▶【中国の電気自動車】普及率はどれくらい?世界最大のEV市場の最新動向

▶【図解】EVシフトを加速させる「eアクスル」とは?仕組みやメリット、普及の背景を徹底解説

2026年以降に発売される注目の新型EVを紹介

それでは、2026年以降にどんな新型EVが登場するのか、「国産車」「輸入車」に分けてそれぞれ具体的に見ていきましょう。なお、以下の新型EVには詳細な情報が公開されているものもあれば、具体的な情報が明らかになっていないものもあります。

また、国産車・輸入車ともに、2025年12月時点で日本市場への導入が未定となっている新型EVも多く含まれています。

【国産車編】2026年以降に発売される新型EV

2026年以降の発売が予定される、もしくは発売が期待される国産車の新型EVは、2025年12月時点で10車種程度あります。そのなかから7車種に絞って紹介します。

以下、メーカーを50音順で表示しています。

Ⅰ.スズキ「Vision e‑Sky」

スズキ「Vision e‑Sky(ビジョン・イー・スカイ)」1)は、「ジャパンモビリティショー2025」で世界初公開された軽EVのコンセプトモデルです。日常の通勤・買い物や、休日のちょっとした遠出に対応する"ちょうどよい"EVとして設計されました。

一回の満充電による航続距離は270km以上を想定しており、軽EVとして実用的な性能を目指していることが明らかになっています。ボディタイプはヒンジドアのハイトワゴンで、同社の人気モデルである軽SUVの「ハスラー」に近いサイズです。

スズキは「Vision e‑Sky」の発売時期について、「2026年度内の量産化を目指す」としています。コンセプトモデルながら、そう遠くない時期に市場投入されるのは間違いないでしょう。

Ⅱ.ソニー・ホンダモビリティ「アフィーラ 1」

ソニーグループとホンダが出資するソニー・ホンダモビリティ(SHM)の第1号モデル「AFEELA(アフィーラ) 1」2)は、すでに2025年から北米市場で先行予約が開始されており、北米での車両価格は8万9900ドル(約1400万円)〜と発表されました。

「アフィーラ 1」は全長約4.9m、全幅約1.9mのゆったりとしたボディのミドルラージセダンです。HMI(ヒューマンマシンインターフェイス)には対話型パーソナルエージェント「AFEELA Personal Agent」が搭載され、自然な対話を通じて車載機能を音声でコントロールできるだけではなく、ドライバーにパーソナライズされたエージェントからの能動的なコミュニケーションを提供します。

また、運転支援ではソニー・ホンダ独自のADAS(先進運転支援システム)である「AFEELA Intelligent Drive」が搭載され、出発地から目的地まで高度な運転支援をドライバーに提供し、将来的な自動運転レベル3への対応も視野に入れています。

車載SoC(※2)はクアルコムの自動車向けソリューション「Snapdragon Digital Chassis」を採用し、なんと最大800TOPS(※3)という高い演算処理能力を誇ります。それにより、デジタルUXと高機能な運転支援を両立し、またテスラなどと同様にSDVとして継続的な無線通信(OTA)によるアップデートにも対応可能としています。

バッテリー容量は91kWhと大容量で、米国仕様車のEPA推定航続距離(※4)は約300マイル(約483km)が想定されています。なお、日本国内では2026年中の発売が見込まれています。

※2:「System On a Chip」の略で、ひとつの半導体チップに装置やシステムなどのあらゆる機能を集約する方式のこと。

※3:「Tera Operations Per Second」の略で、1秒間に行える演算処理回数(兆回)の単位を表す。

※4:アメリカ環境保護庁(EPA)が定めた基準により測定された1回の満充電で走行できる距離の目安。日本のWLTCモードよりもかなり厳しい基準とされている。

Ⅲ.トヨタ「アーバン クルーザー」

2024年12月にトヨタの欧州法人が世界初公開した新型EV「アーバン クルーザー」3)は、トヨタとスズキが共同開発したグローバルモデルで、2026年1月に国内販売が開始されるスズキ「e ビターラ」の兄弟車にあたるコンパクトSUVです。

「e ビターラ」とは細部のデザインが異なりますが、ボディやパワートレイン、各部コンポーネントはほぼ同じものを使っているようです。ボディサイズはトヨタのガソリン車「ヤリスクロス」よりやや大きく、ホイールベースは同車より140mm長く、それによって広い室内空間を実現。リアシートは40:20:40で分割して折りたたむことが可能で、リクライニング機能も備えています。

「e ビターラ」と同様に、モデルラインナップはバッテリー容量49kWhと61kWhの前輪駆動モデル、バッテリー容量61kWhの4WDモデルの3種類となる予定です。2025年12月時点で日本発売のアナウンスはまだありません。

【スペック確認はこちら!】

▶EV車種・スペック一覧ページ スズキ「e ビターラ」

Ⅳ.ホンダ「Honda 0」シリーズ

グローバルなEVシリーズとしてホンダが2024年1月に発表したのが「Honda 0(ゼロ)シリーズ」です。「Honda 0 SALOON(サルーン)」と「Honda 0 SUV」4)、そして「Honda 0 α(アルファ)」5)の3車種があり、2026年に北米で発売されるのを皮切りに、日本でも2027年に導入される予定です。

フラッグシップモデルとなる「サルーン」は、「Thin, Light, and Wise.(薄い、軽い、賢い)」という0シリーズのコンセプトを具現化したモデルで、軽量化と低い空気抵抗によってバッテリー容量を合理的に減らして低床化を実現し、十分な室内空間を確保しています。

ご覧のように、その独創的なデザインは1970〜80年代に人気を集めたスーパーカー、ランボルギーニ「カウンタック」を彷彿とさせますが、ほぼこのままの形で発売されるそうです。

また、SDVとしてゾーン型E/Eアーキテクチャ(※5)を採用し、そのうえで独自のビークルOS「ASIMO OS」が動きます。これにより、ホンダが「超・個人最適化」と呼ぶ体験価値を提供します。

※5:ECU(エレクトロニック・コントロール・ユニット)などを機能(ドメイン)ごとではなく、物理的な「ゾーン(領域)」ごとに集約して管理する形態のこと。

「Honda 0 SUV」は「サルーン」と同様の次世代技術を搭載したミドルサイズSUVで、「Honda 0 α」は「SUV」と共通のスタイルをもつコンパクトSUVです。「Honda 0 α」はインドで生産することでよりコストを抑えた「Honda 0シリーズ」のゲートウェイモデルであると明かされています。

この「サルーン」「SUV」「アルファ」の3車種が早ければ2027年に日本でも発売される計画となっています。

【あわせて読みたい記事】

▶「Honda e」を衝動買い!自宅で充電できなくてもEVライフを楽しむ方法

Ⅴ.ホンダ「Super-ONE Prototype」

ホンダが2026年以降に発売するEVはもう1車種あります。「ジャパンモビリティショー2025」でお披露目されたプロトタイプのコンパクトEV「Super-ONE Prototype(スーパーワン・プロトタイプ)」6)の量産モデルも、2026年に発売を予定しています。

Nシリーズとして進化させてきた軽量なプラットフォームを活用し、フェンダーを大きく張り出してワイドトレッド化したボディや、大径タイヤを装備、普通車規格としてスポーティな走りを実現するモデルです。いわゆる「ホットハッチ」のEV版と考えるとイメージしやすいでしょう。

専用に開発された走りを楽しむ「BOOSTモード」が搭載されており、まるで有段変速を備えたエンジン車のような高揚感やフィーリングをサウンドとトルク変動などによって演出します。なお、バッテリー容量や航続距離などは現時点では未発表です。

参考資料

1)スズキ「参考出品車 Vision e-Sky」

2)ソニー・ホンダモビリティ「AFEELA 1」

3)トヨタ「World premiere of the all-new Toyota Urban Cruiser」

4)ホンダ「「Honda 0 SALOON」、「Honda 0 SUV」をCES 2025で世界初公開」

5)ホンダ「Honda 0シリーズの新たなSUVモデル 「Honda 0 α」のプロトタイプを「Japan Mobility Show 2025」で世界初公開

6)ホンダ「小型EV「Super-ONE Prototype」を「Japan Mobility Show 2025」で世界初公開」

【輸入車編】2026年以降に発売される新型EV

2026年以降の発売が予定される、もしくは発売が期待される輸入車の新型EVは、2025年12月時点で6〜8車種程度あります。

以下、メーカーを50音順で表示しています。

Ⅰ.フォルクスワーゲン「ID. Polo」「ID. Polo GTI」

フォルクスワーゲンは2026年中に欧州市場で新世代のコンパクトEVを数車種導入する予定で、そのうちもっとも発売時期が近いのが「ID. Polo(ポロ)」と「ID. Polo GTI」7)です。

2台の新型EVは2023年にコンセプトモデルとしてそれぞれ発表された「ID. 2all」と「ID. 2 GTI」の量産モデル。モデル名に「ポロ」とあることでもわかるように、「ID. Polo」はガソリン車のコンパクトハッチバック「Polo」の、「ID. Polo GTI」はその高性能版であるホットハッチ「Polo GTI」のEVモデルです。

これまでフォルクスワーゲンのEVには、たとえば「ID. 4」などのように「ID.」と数字を組み合わせたモデル名が与えられてきました。しかし、今後発売される新世代EVには「ID.」と既存車種名を組み合わせたモデル名が採用されることになるといいます。

「ID. Polo」「ID. Polo GTI」には新しいデザイン言語「Pure Positive」が採用され、EVプラットフォームは「MEB+」へと進化。詳細なスペックは明らかになっていませんが、「ID. Polo」のバッテリー容量は38kWhと56kWhの2種類があり、56kWhの航続距離は最大450km(WLTPモード)になると伝えられています。

2台は2026年上半期に欧州で発表される予定で、現時点では時期は未定ですが、いずれも日本への導入が予想されます。

このフォルクスワーゲンの新しいモデル名戦略のもと、2025年9月にドイツのミュンヘンで開催された「IAAモビリティ2025」で世界初公開されたもう一台の新型EVが、コンセプトモデルの「ID. CROSS Concept(コンセプト)」8)です。

コンパクトSUV「T-Cross」のEV版で、クルマのサイズ感としてはスズキ「e ビターラ」や日産「リーフ」に近いでしょう。

「ID. CROSS Concept」のバッテリー容量は未発表ですが、航続距離は最大420km(WLTPモード)。コンセプトモデルながら量産モデルに近く、欧州での発表時期は2026年夏が予定されています。こちらも日本に導入されるものと予想されます。

Ⅱ.メルセデス・ベンツ「CLA with EQ Technology」

新型「CLA」のEV版「CLA with EQ Technology(テクノロジー)」9)は、メルセデス・ベンツの新世代EV第一弾モデルです。「MMA(メルセデス・ベンツ モジュラー アーキテクチャ)」と呼ばれる新たなプラットフォームは、もともとEV専用に設計されていましたが、ハイブリッド車(HEV)との併用が可能なプラットフォームとして採用されました。

新型「CLA」はSDV時代を見据えたE/Eアーキテクチャも採用。自社開発の車載OS「MB.OS」のもとで統合し、AIを活用した HMI「MBUXバーチャルアシスタント」を搭載する最初のモデルともなっています。

800V対応の駆動用バッテリーには、新開発された容量85kWhの三元系(NMC)リチウムイオン電池を搭載し、58kWhのLFP(リン酸鉄系)バッテリーもラインナップに加わるともいわれています。WLTPモードで最大792 kmの航続距離を実現し、エンジンと48V電動モジュールを組み合わせたマイルドハイブリッドも登場予定です。

すでに「ジャパンモビリティショー2025」で公開されており、日本国内では2026年上半期の発売が予定されています。

【あわせて読みたい記事】

▶︎メルセデス・G 580 with EQ Technology。電動だから実現できた未知の機能の数々

▶︎メルセデスEQE SUV。超絶オールラウンダーのAMGモデル

【スペック確認はこちら!】

▶ EV車種・スペック一覧ページ メルセデス・ベンツ

Ⅲ. Kia「PV5」

韓国のヒョンデ自動車グループ傘下にある自動車ブランドのKia(キア)は、商用車ベースで次世代多目的EVの開発を進めており、この一連のシリーズのうち、ミドルサイズにあたるモデルがEVミニバンの「PV5」10)です。

全長約4.7m、全幅約1.9mで、同じEVミニバンのフォルクスワーゲン「ID. Buzz」(ショートホイールベース)と比較すると、全長がほぼ同じで全幅が少しコンパクトなサイズ感となります。

スケートボード型のEV専用プラットフォーム「E-GMP.S」と「フレキシブル・ボディ・システム」を組み合わせ、多様な用途に応じた架装が可能になっており、日本に導入されるのは2人乗りの商用車の「PV5カーゴ」と、5人乗りの乗用車「PV5パッセンジャー」の2タイプです。

「PV5パッセンジャー」のバッテリー容量は51.5kWhと71.2kWhの2種類。航続距離はWLTCモードで前者が377km、後者が521kmとなっています。

日本国内の販売は、双日株式会社100%出資の販売子会社を通じて2026年春から開始される予定です。車両価格は「PV5パッセンジャー」が679万〜769万円。V2HやV2Lにも対応し、車中泊やキャンプ用として、このサイズのEVミニバンを待ち望んでいたユーザーに大いにアピールする一台となりそうです。

【あわせて読みたい記事】

▶ヒョンデ インスター 小さくもインパクト抜群の日本仕様EV

Ⅳ. BMW「iX3」

「Neue Klasse(ノイエ・クラッセ)」は「新たなクラス」を意味するドイツ語で、1960年代に大成功を収めたミドルセダン「1800」に由来するBMWの次世代EVシリーズの名称です。

このノイエ・クラッセの市販モデル第一弾として、ミドルサイズSUV「iX3」11)が「IAAモビリティ2025」で初公開され、その後の「ジャパンモビリティショー2025」でも展示されました。

「iX3」の最大の特徴は、「スーパーブレイン」と呼ばれる4つのハイパフォーマンスコンピューター(HPC)を搭載したSDV対応のゾーン型E/Eアーキテクチャです。高度な自動運転支援やインフォテインメントなどを実現し、無線アップデート(OTA)による幅広い機能の更新が可能になっています。

また、採用される第6世代の「eDrive」テクノロジーは800Vシステムを初採用。充電速度が大幅に向上し、800V対応の超急速充電器を使えば、10分間の充電で約350kmの航続距離を確保するとしています。使用可能容量が約108kWhのバッテリーを搭載するモデルでは、航続距離が最大約800km(WLTPモード)に達する見込みです。

「iX3」の日本での発売は2026年夏以降が予定されています。

【あわせて読みたい記事】

▶BMW XM。スタイリングから走りまで威風堂々たるモンスターSUV

▶BMW i7。電気で駆けぬける歓びと五感を満たすエンターテインメント

【スペック確認はこちら!】

▶ EV車種・スペック一覧ページ BMW

Ⅴ.BYD「BYD RACCO」

「BYD RACCO(ラッコ)」12)は、中国の民営系自動車メーカー最大手のBYDが日本市場専用に開発した軽EVです。

特徴のひとつは「リアにスライドドアを備えたスーパーハイトワゴン」という軽自動車のなかで人気の高いスタイルを採用していること。2025年12月時点で国産車の軽EV(乗用車)は3車種ありますが、いずれもヒンジドアのハイトワゴンです。このあたりは日本市場のトレンドをきっちり抑えた戦略といえるしょう。

パワートレインは前輪駆動で、駆動用バッテリーにはBYDが得意とするLFP(リン酸鉄系)電池である「ブレードバッテリー」を搭載。航続距離が異なる、標準レンジとロングレンジの2つのグレードが用意されるとのことです。発売時期は2026年夏とアナウンスされています。

【あわせて読みたい記事】

▶BYD ドルフィン。驚異のコスパを誇るファミリー向けコンパクトEV

▶国沢光宏さんを直撃取材!「私がBYDのEVを買った理由」

【スペック確認はこちら!】

▶ EV車種・スペック一覧ページ BYD

Ⅵ. ZEEKR「009」

中国の民営系自動車メーカー大手「吉利(ジーリー)汽車集団」の電動車ブランド、ZEEKR(ジーカー)の日本市場進出の第一弾モデルとなるのがフラッグシップミニバンの「009」です13)。

京都のEVベンチャーであるフォロフライがZEEKRの正規代理店として「009」を販売することが発表されており、2026年にも納車が開始される予定です。

「009」は全長約5.2mの大型ミニバンで、トヨタ「アルファード」よりもひと回り大きなサイズとなります。同じく吉利グループ傘下のボルボのフラッグシップミニバン「EM90」(日本未導入)とプラットフォームを共有しています。前後デュアルモーターで最大出力は450kW(612馬力)、0–100km/h加速は4.5秒というハイパワーぶりで、巨体を猛然と引っ張ります。

駆動用バッテリーはCATL(寧徳時代新能源科技)製で容量は140kWh。中国独自のテスト基準にもとづいた走行モード「CLTC」では航続距離が822kmに達するとしています。

【あわせて読みたい記事】

▶電気自動車のミニバンはいつ販売される?日本・海外の現状と今後を紹介

参考資料

7)フォルクスワーゲン「ID. Polo and ID. Polo GTI」

8)フォルクスワーゲン「プレスリリース【2025/9/8】IAAで世界初公開: フォルクスワーゲン、手頃な価格の新しい電気自動車、「ID. CROSS Concept」を発表」

9)メルセデス・ベンツ「Der neue Mercedes-Benz CLA: die Highlights」

10)Kia「Kia Marks Japan Debut with PBV 'PV5' at Japan Mobility Show 2025」

11)BMW「新型BMW iX3:ノイエ・クラッセ第一弾」

12)BYD「BYD RACCO Japan Mobility Show 2025」

13)フォロフライ「フォロフライ、ラグジュアリーEV「ZEEKR 009」を国内展開へ」

2026年以降に登場するEVの進化と価格帯

今回紹介した新型EVを含め、2026年以降に発売される新型EVにはどのような進化が見られるのでしょうか。予想される価格帯と併せてこれから登場するEVの技術進化の一部を紹介します。

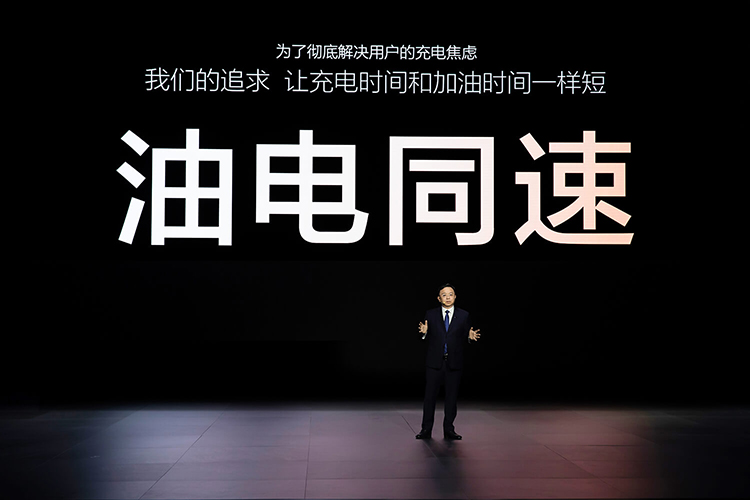

ガソリン給油と変わらない「1秒1km」の超高速充電

「1秒1km」とは、中国で使われている超高速充電を示すキャッチコピーで、1秒で1km走行分を充電できるという意味です。つまり、10分で600km走行分を充電できる計算になります。

車両側の充電性能にもよりますが、日本で整備が進んでいる出力150kWの急速充電器ですら、10分の充電では100〜150km走行分程度ですから、その数倍の充電スピードです。ここまで充電スピードが速いと、もはやガソリンを給油する所要時間とあまり変わりません。

EVの普及率が高い中国では近年、充電スピードが重要視されるようになっています。充電スピードが速ければ待ち時間のストレスが減り、充電渋滞も解消し、EVの"七難を隠す"からです。

中国では、このような高い充電性能をもつEVが通常のカタログモデルとして販売されています。また、車両の充電性能に対応する充電インフラも非常に発達しており、都市部では出力360kW前後の充電器が数km圏内に点在します。

一方で、超急速充電はバッテリーセルの早期劣化を招くともいわれますが、たとえば、中国の民営系バッテリーメーカー最大手であるCATLは、セルごとに温度を厳密に管理・冷却する技術で劣化を最小限に抑えているようです。

EVは小型化とともに価格帯も下がっていく

駆動用バッテリーやプラットフォーム技術が進化するにしたがって、コンパクトなボディでも十分な航続距離を確保した小型のEVをつくるための技術的な蓄積が進んでいます。

たとえば、国内で販売されている車種を例に挙げると、ホンダの軽EV「N-ONE e:」は航続距離295km、ヒョンデのコンパクトEV「インスター」は航続距離最大458kmを実現しています。

実用的な性能を持ったEVがコンパクトカークラスでも登場し、車格に応じて価格もそれなりに抑えられた結果、買いやすい価格のEVが増えてきています。

【あわせて読みたい記事】

▶超小型の電気自動車(EV)のラインナップを紹介!価格やスペック、市販の有無も解説

EVはまさに「買いどき」になってきた

実用的な性能をもったコンパクトなEVの増加だけでなく、たとえばミドルクラスでも、トヨタ「bZ4X」やヒョンデ「IONIQ 5」などのように価格を抑えながら航続距離を700km以上に伸ばす車種もあり、性能向上と価格低下が同時に起きている状況です。

また、充電インフラも刷新が進んでいます。これまで日本でもっとも数が多かった40〜50kWの旧型の急速充電器は、90〜150kWへの入れ替えが急速に進んでおり、とくに高速道路のサービスエリアなどでは90kW以上の急速充電器をよく見かけます。

同時に、車両側の充電性能も向上してきており、航続距離に対する懸念も徐々に薄れつつあります。

EVの懸念点が徐々に解消されつつあり、また購入補助金も一部車種では増額されていますので、いよいよEVは買いどきになってきたな、という印象です。

※本記事の内容は公開日時点での情報となります