EV(電気自動車)ユーザーやEV購入を検討している方には「自動運転」に関心をもっている人も多いことでしょう。“CASE(※)”という造語もあるように、電動化(E)と自動運転(A)は非常に相性がいいからです。では、EVシフトが進むなかで、自動運転に対応した車はどれくらいあるのでしょうか。自動車ジャーナリストの佐藤耕一さんが自動車運転の定義やレベル分けなどを解説したうえで、自動運転レベル2やレベル3に対応した車種一覧を紹介します。

※ CASE(ケース):「Connected(コネクティッド)」「Autonomous(自動運転)」「Shared & Services(シェアリング・サービス)」「Electric(電動化)」の頭文字を組み合わせた造語。

- 【図解】自動運転のレベル分けとは?

- 自動運転レベル2に対応した車種一覧

- 自動運転レベル3に対応した車種一覧

- 【コラム】自動運転の事故は誰が責任を負う?

- 移動サービスで実用化が進む自動運転レベル4

- 自動運転レベル5はいつごろ実現するの?

- 自動運転が新たなモビリティ社会を切り拓く

【おすすめ情報】EV・PHEV充電器を自宅につけるなら、電気のプロにおまかせ!

東京電力グループのTEPCOホームテックでは、EV・PHEV充電器の設置工事はもちろん、必要に応じ電気契約容量の変更提案、電力会社への申請などもワンストップで行うことができます。詳しく知りたい方は以下をクリックしてみてください。

【図解】自動運転のレベル分けとは?

一般的に「自動運転」とは、従来のドライバーによる運転操作のすべて、あるいは一部をシステムが代行することを指します。運転操作をシステムが自動で行うことで、ドライバーの負担軽減、安全性の向上、交通効率の改善などが期待されています。

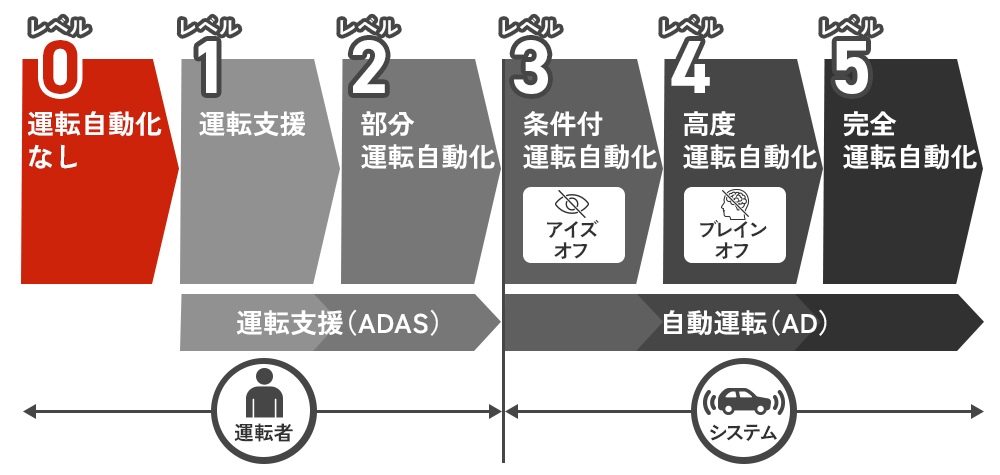

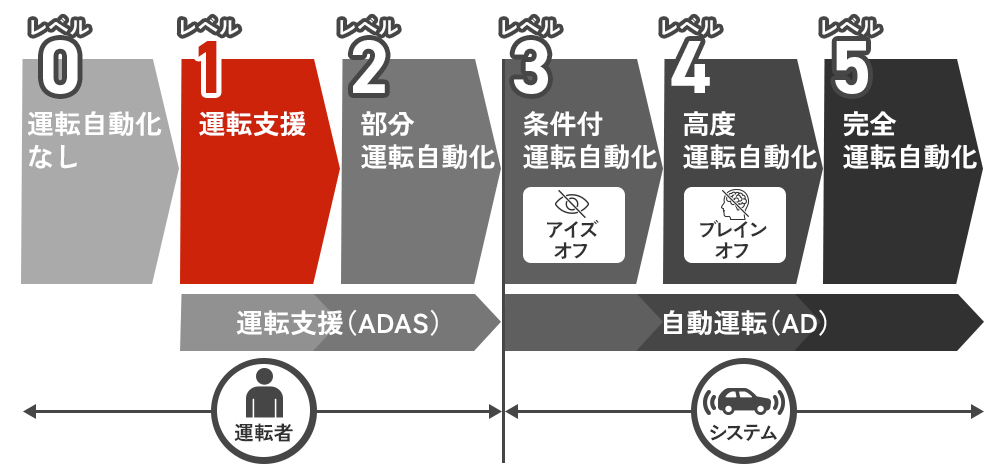

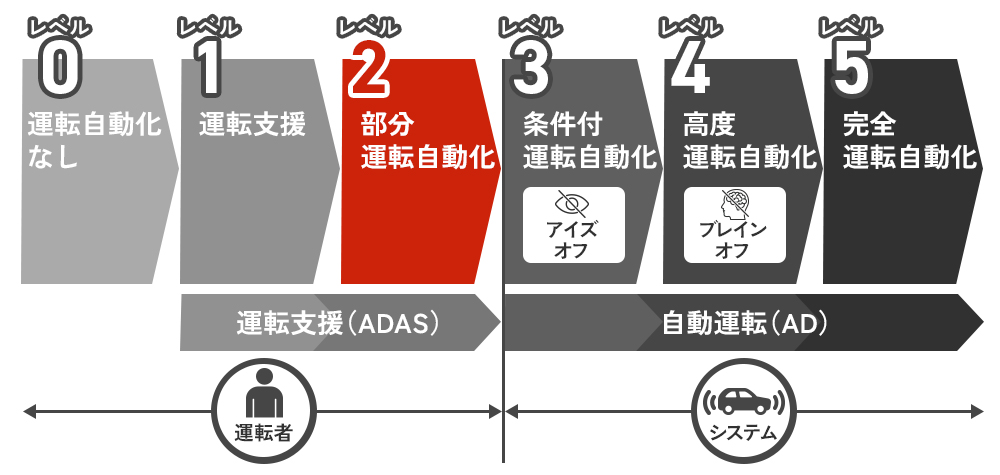

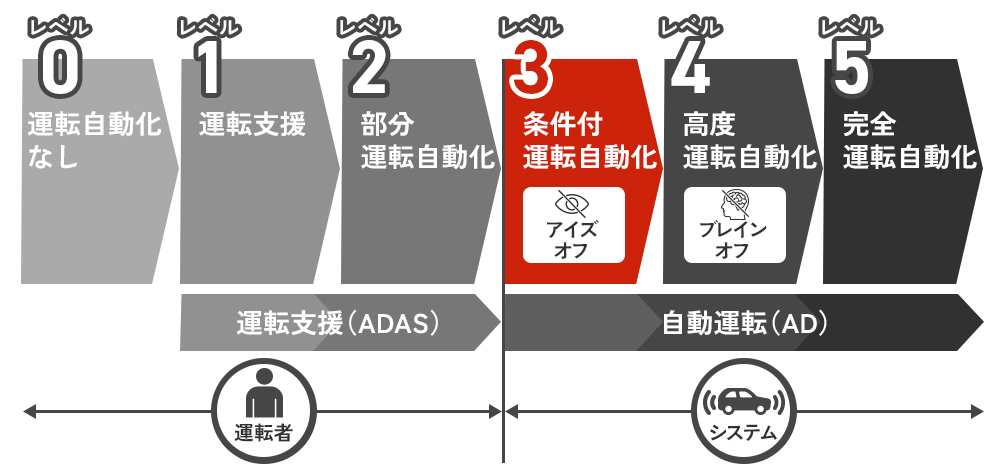

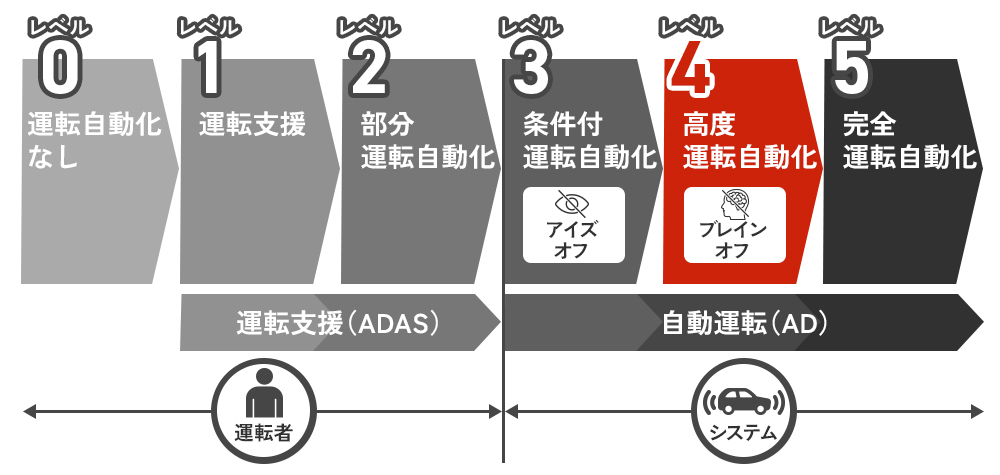

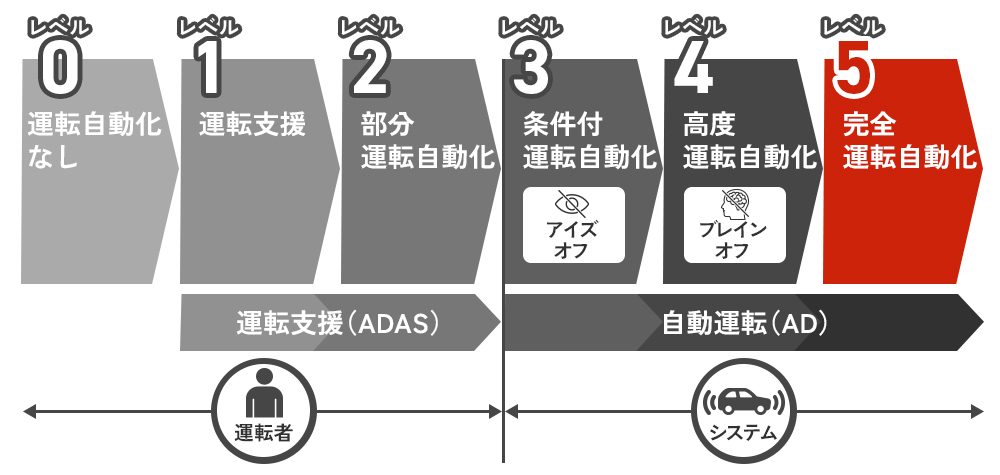

国内では、SAE(米国自動車技術者協会)が定義した基準をもとに、国土交通省が自動運転レベルを「0」から「5」までの6段階に分類し、それぞれのレベルで誰が運転の主体となり、システムがどこまで責任を持つのかなどを明確に定めています1)。

〈図〉自動運転レベルの定義

そこで、まずは6段階に分類された自動運転のレベルごとの定義について、それぞれ図とともに紹介しましょう。

【レベル0】ドライバーがすべての運転操作を実行

レベル0は「運転自動化なし」と定義され、システムは運転操作にいっさい関与せず、すべての運転タスクをドライバーが行います。

【レベル1】システムが運転操作を部分的に支援

レベル1は「運転支援」と定義され、システムがアクセルやブレーキ操作、またはハンドル操作のいずれかを部分的に支援します。たとえば、衝突被害軽減ブレーキ(AEBS)やアダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC)、レーンキープ・アシスト・システム(LKAS)などがそれに該当します。

レベル1においては、運転の主体はドライバー自身にあり、ドライバーには常に周囲を監視する責任があります。

【レベル2】新型車の多くが搭載する部分運転自動化

レベル2は「部分運転自動化」と定義され、システムがアクセル・ブレーキ操作とハンドル操作の両方を統合的に支援します。たとえば、高速道路での追従走行とレーン維持などをシステムが行いますが、運転の主体はあくまでドライバーにあります。

そのため、レベル2ではドライバーが常に運転状況を監視する必要があります。現在多くの新型車に先進運転支援システム(ADAS)が搭載されていますが、その多くがレベル2に該当します。なお、レベル2にはハンズオフ走行が可能な「高度なレベル2」も存在しますが、こちらについては後述します。

【あわせて読みたい記事】

▶先進運転支援システム(ADAS)とは?自動運転との違いや代表的な機能を解説

【レベル3】条件付きでシステムが全運転操作を実行

レベル3は「条件付運転自動化」と定義され、高速道路など特定の走行環境条件下において、システムがすべての運転タスクを実施します。この条件下ではドライバーは運転操作から解放されますが、システム側から要請があった場合には、適切に運転操作を引き継ぐ必要があります。

つまり、システムの作動中は「運転の主体」がシステムに移りますが、緊急時や作動条件を外れた場合はドライバーが責任を持って対応するのがレベル3の「条件付き」自動運転ということです。

【レベル4】特定条件下における完全な自動運転

レベル4は「高度運転自動化」と定義され、運行設計領域(ODD)と呼ばれる特定の走行環境条件下(限定されたエリアや特定の天候など)において、システムがすべての運転タスクを実施し、ドライバーはいっさいの運転操作に関与しません。システムの作動中は緊急時を含めてシステムが対応するため、ドライバーの介入は不要です。

なお、作動条件を外れた場合、システムは車を安全な場所に停止させるなどの対応を取ります。おもに無人タクシー(ロボタクシー)やシャトルバスなど、限定地域での移動サービスでの活用が想定されています。

【レベル5】ドライバーの関与が必要ない完全自動運転

レベル5は「完全運転自動化」と定義され、走行環境などの条件はなく、いかなる状況下でもシステムがすべての運転タスクを実施し、ドライバーはいっさい運転に関与しません。運転席やハンドル、アクセルペダルといった概念すら不要になる可能性があり、文字通り「完全な自動運転」が実現する状態です。

自動運転レベル2には「高度なレベル2」もある

このように、自動運転レベルが上がるにつれてシステムが担う役割と責任が大きくなり、ドライバーの関与度は低くなっていきます。とくにレベル2とレベル3の間には、運転の主体がドライバーからシステムへ移るという大きな違いが存在します。

なお、法的な定義はありませんが、このほか「高度なレベル2」というべき「レベル2+(レベル2.5)」も存在します。これはレベル 2 の機能を高度化し、特定の条件下(高速道路など)でハンズオフ(手放し運転)を可能にするシステムを指す俗称です。ただし、ドライバーによる運転監視義務は継続されます。

参考資料

1)国土交通省「自動運転車の安全技術ガイドライン」

【あわせて読みたい記事】

▶【電気自動車の将来予測まとめ】世界の市場規模、技術の進歩はどう進む?

自動運転レベル2に対応した車種一覧

自動運転にはレベル0か5までの6段階がある一方で、新車市場などにおいて「自動運転」と説明される機能は、その多くが「自動運転レベル2」に該当します。

前走車に追従して加減速を行うアダプティブ・クルーズ・コントロールと、車線の中央を維持するようにステアリング操作を支援するレーンキープ・アシスト・システムなどを組み合わせ、高速道路など特定条件下でアクセル、ブレーキ、ステアリング操作をシステムが協調して制御するものです。

レベル2では、運転の主体はあくまでドライバーであり、システムは「支援」に徹します。そのため、ドライバーは常に周囲の交通状況を監視し、いつでも運転操作に戻れるようにしておかなければなりません。ただし、その運転負荷の軽減効果は絶大であり、長距離ドライブの疲労を大幅に減らして安全運転にも貢献することから、自動運転レベル2は急速に普及が進んでいます。

国内の主要自動車メーカーからも自動運転レベル2技術を搭載したモデルが多数登場しています。以下、レベル2に対応したおもな車種をメーカーごとに一覧表で紹介します。

メーカーをそれぞれ50音順で表示しています。また、下線+赤字の車種はハンズオフ機能を有しているもの、下線だけの車種は渋滞時に限りハンズオフ機能を有しているものを表しています。

スバルの「自動運転レベル2」対応車種

スバルの運転支援システム「EyeSight(アイサイト)」2)は、ステレオカメラを用いた独自の認識技術で高い評価を得てきました。その上級版である「アイサイト X」は、GPSや準天頂衛星「みちびき」などからの情報と、3D高精度地図データを組み合わせることで、カーブ前の減速や料金所手前での減速、さらには渋滞時のハンズオフ走行(時速50km/h以下などの条件あり)を実現しています。

〈表〉スバルのレベル2に対応したおもな車種

| カテゴリー | 車種 |

| EV | ソルテラ |

| セダン | WRX S4 |

| SUV | フォレスター、レイバック、クロストレック |

| ハッチバック/ワゴン | レヴォーグ、インプレッサ |

※下線のある車種は「アイサイト X」を搭載

トヨタの「自動運転レベル2」対応車種

トヨタの予防安全パッケージ「Toyota Safety Sense(トヨタ・セーフティ・センス)」3)とレクサスの「Lexus Safety System +(レクサス・セーフティ・システム・プラス)」4)は、アダプティブ・クルーズ・コントロールやレーンキープ・アシスト・システムを基本とするレベル2機能を提供しています。

さらに、一部の上級車種に搭載される高度運転支援技術「Advanced Drive(アドバンスト・ドライブ)」は、高速道路本線上のナビ連動ルート走行において、車線・車間維持、分岐、レーンチェンジ、追い越しなどを支援。ドライバーはアクセル、ブレーキ、そしてハンドル操作からも解放され、渋滞時のハンズオフ走行(時速40km/h以下などの条件あり)など、レベル2のなかでも高度な機能を実現しています。

〈表〉トヨタのレベル2に対応したおもな車種

| カテゴリー | 車種 |

| EV | bZ4X |

| セダン | カローラ、クラウン、プリウス |

| SUV | カローラクロス、ヤリスクロス、クラウン、ハリアー、RAV4、ランドクルーザー250 |

| コンパクト | アクア、カローラスポーツ、ヤリス |

| ミニバン | シエンタ、ノア、ヴォクシー、アルファード、ヴェルファイア |

| ワゴン | カローラツーリング、カローラフィールダー |

| スポーツ | GRカローラ、GRヤリス |

※下線のある車種は「アドバンスト・ドライブ(渋滞時支援)」を搭載

〈表〉レクサスのレベル2に対応したおもな車種

| カテゴリー | 車種 |

| EV | UX、RZ |

| セダン | LS、ES、IS |

| SUV | NX、RX、LX、LBX |

※下線+赤字の車種は「アドバンスト・ドライブ」を搭載。下線だけの車種は「アドバンスト・ドライブ(渋滞時支援)」を搭載

日産の「自動運転レベル2」対応車種

日産の運転支援システム「Pro PILOT(プロパイロット)」5)は、とくに高速道路での同一車線内での運転支援に早くから注力してきました。ナビゲーションシステムと連携し、カーブやジャンクションでの速度制御を自動で行う「ナビリンク機能」や、一定条件下でハンズオフを可能にする「プロパイロット 2.0」は、レベル2の枠を超えた快適性と先進性を実現しています。

〈表〉日産のレベル2に対応したおもな車種

| カテゴリー | 車種 |

| EV | アリア、リーフ、サクラ |

| セダン | スカイライン |

| SUV | エクストレイル、キックス |

| コンパクト | ノート、ノート オーラ |

| ミニバン | セレナ |

| 軽自動車 | ルークス、デイズ |

※下線+赤字の車種は「プロパイロット 2.0」を搭載

【あわせて読みたい記事】

▶日産・アリアNISMO。先進性×モータースポーツ直系遺伝子の異色EV

▶日産・サクラ。軽自動車の長所を活かした、上質で力強い"軽EV"

【スペック確認はこちら!】

▶EV車種一覧ページ 日産「サクラ」

▶EV車種一覧ページ 日産「リーフ」

▶EV車種一覧ページ 日産「アリア」

ホンダの「自動運転レベル2」対応車種

ホンダの安全運転支援システム「Honda SENSING(ホンダ・センシング)」6)も、アダプティブ・クルーズ・コントロールやレーンキープ・アシスト・システムに加え、渋滞運転支援機能(トラフィックジャムアシスト)などを統合し、高速道路での運転負荷を軽減します。近年では検知範囲の拡大や制御の緻密化が進んでおり、ハンズオフ機能を搭載した「Honda SENSING 360+(ホンダ・センシング・サンロクマルプラス)」も登場しました。

〈表〉ホンダのレベル2に対応したおもな車種

| カテゴリー | 車種 |

| EV | N-VAN e: |

| セダン | アコード、シビック |

| SUV | ヴェゼル、ZR-V、WR-V |

| コンパクト | フィット |

| ミニバン | フリード、オデッセイ、ステップワゴン |

| スポーツ | シビックTYPE R |

| 軽自動車 | N-BOX、N-ONE、N-WGN |

※下線+赤字の車種は「Honda SENSING 360+」を搭載

三菱の「自動運転レベル2」対応車種

三菱自動車の運転支援システム「MI-PILOT(マイパイロット)」7)は、日産とのアライアンス技術も活用し、高速道路の同一車線運転支援機能を提供しています。アダプティブ・クルーズ・コントロールとレーンキープ・アシスト・システムを統合制御し、長距離運転や渋滞時の負担を軽減するとしています。また、ナビリンク機能付きも設定されています。

〈表〉三菱のレベル2に対応したおもな車種

| カテゴリー | 車種 |

| EV | ekクロスEV(※) |

| SUV | アウトランダーPHEV、エクリプス クロス |

| 軽自動車 | ekクロス(※)、デリカミニ(※) |

※オプションまたは一部グレードのみ標準装備

【あわせて読みたい記事】

▶三菱・アウトランダーPHEV。質感を重視した"全部入り"改良の真価

【スペック確認はこちら!】

▶EV車種一覧ページ 三菱「eKクロス EV」

▶PHEV車種一覧ページ 三菱「アウトランダーPHEV」

▶PHEV車種一覧ページ 三菱「エクリプス クロス」

スズキの「自動運転レベル2」対応車種

スズキは予防安全技術の「SUZUKI Safety Support(スズキ・セーフティ・サポート)」8)により、衝突被害軽減ブレーキや誤発進抑制機能に加え、アダプティブ・クルーズ・コントロールやレーンキープ・アシスト・システムなどを搭載した車種を拡充しています。

〈表〉スズキのレベル2に対応したおもな車種

| カテゴリー | 車種 |

| SUV | フロンクス |

| ミニバン | ソリオ |

| コンパクト | スイフト |

| 軽自動車 | スペーシア、ハスラー、ワゴンR |

【あわせて読みたい記事】

▶軽の電気自動車(EV)は何がいい?新車情報や補助金も紹介

ダイハツの「自動運転レベル2」対応車種

ダイハツの予防安全機能「スマートアシスト」9)も進化を続けており、衝突回避支援ブレーキ機能やアダプティブ・クルーズ・コントロール、レーンキープ・アシスト・システムなどを実現しています。

〈表〉ダイハツのレベル2に対応したおもな車種

| カテゴリー | 車種 |

| SUV | ロッキー |

| 軽自動車 | タント、タフト、ムーヴ 、キャンバス |

マツダの「自動運転レベル2」対応車種

マツダは先進安全技術の「i-ACTIVSENSE」10)により、ドライバーを主役とした安全技術を追求しています。クルージング&トラフィック・サポート(CTS)などが高速道路や自動車専用道での渋滞時を含めた追従走行とステアリングアシストを行い、運転疲労の軽減に貢献します。

〈表〉マツダのレベル2に対応したおもな車種

| カテゴリー | 車種 |

| セダン | MAZDA3 SEDAN |

| SUV | CX-5、CX-30、CX-60、CX-80、MX-30 |

| コンパクト | MAZDA2 |

| スポーツ | MAZDA3 FASTBACK |

※一部グレードのみも含む

【あわせて読みたい記事】

▶マツダ・MX-30 Rotary-EV。ロータリーエンジンで発電する斬新なスポーツSUV

▶マツダCX-60 PHEV。シティ派家族の日常に寄り添う、プレミアムなSUV

【スペック確認はこちら!】

▶PHEV車種一覧ページ マツダ「MX-30 Rotary-EV」

▶PHEV車種一覧ページ マツダ「CX-60」

▶PHEV車種一覧ページ マツダ「CX-80」

“ドライバーモニタリングシステム”にも注目

ここで紹介したのは一部であり、各メーカーとも軽自動車から高級車まで幅広くレベル2技術の搭載を進めています。ただし、同じレベル2でも性能には違いがありますので、購入を検討する際には、各システムがどのような状況で、どこまでの支援を行ってくれるのか、よく調べておくといいでしょう。

また、重大な事故につながりやすい居眠りや意識喪失など、ドライバーの状態を監視して警告する「ドライバーモニタリングシステム」11)にも注目です。運転中についウトウトしてヒヤッとした経験があるならば、ぜひ検討すべきでしょう。上に挙げたメーカーでは、とくにマツダとスバルが熱心に普及に取り組んでいます。

参考資料

2)スバル「SUBARUの総合安全 アイサイト」

3)トヨタ「トヨタの安全技術」

4)レクサス「Lexus Safety Technology」

5)日産「プロパイロット」

6)ホンダ「Hondaの安全運転支援システム」

7)三菱「アウトランダーPHEV マイパイロット/三菱e-Assist」

8)スズキ「SUZUKI Safety Support スズキの予防安全技術」

9)ダイハツ「ダイハツ 予防安全機能スマートアシスト」

10)マツダ「先進安全技術 i-ACTIVSENSE」

11)日本自動車会議所「進化するドライバーモニタリングシステム 目指すは交通事故ゼロ」

自動運転レベル3に対応した車種一覧

自動運転レベル3になると、ここで初めて運転の主体がドライバーからシステムへと移ります。これは自動車の歴史における大きな転換点といえるでしょう。特定の条件下ではありますが、システムが運転の全責任を負うため、ドライバーは前方監視義務からも解放され、読書やスマホの操作なども可能になります(ただし、国や地域の法律・規制に従う必要があります)。

しかし、その技術的ハードルは高く、レベル3に対応した市販車は2025年6月時点で、販売終了している車種を含めて以下のごく少数に限られています。

【国産車唯一のレベル3】ホンダ「レジェンド」

記念すべき“世界初の自動運転レベル3搭載市販車”として歴史に名を刻んだのが、2021年3月に100台限定でリース販売が開始されたホンダ「レジェンド」12)です(現在は販売終了)。搭載された「Honda SENSING Elite(ホンダ・センシング・エリート)」の中核機能である「トラフィックジャムパイロット(渋滞運転機能)」13)が、国土交通省から自動運転レベル 3 の型式指定を取得しました。

「トラフィックジャムパイロット」は高速道路での渋滞時などの一定の条件下(時速約30km/h以下)で作動開始し、作動後は時速約50km/hまで、システムがドライバーに代わって運転操作を行います。ドライバーはナビ画面での動画視聴や目的地の設定変更などが可能になります。

システムは、3D点群地図データや全球測位衛星システム(GNSS)からの情報を活用し、カメラ、LiDAR(※1)、レーダーといった複数のセンサーで 360 度周囲を検知。高度な認識・判断能力によって、アクセル、ブレーキ、ステアリングを精密に制御します。

※1:「Light Detection And Ranging」の略で、レーザー光を照射し、その反射光の情報をもとに対象物までの距離や対象物の形などを計測する技術のこと。

もちろん安全への配慮も徹底されており、システムが作動限界を迎えドライバーに運転主体を戻す要求をした際、ドライバーがその要求に応じないと、まずは警告音やシートベルトの振動で再度運転操作への復帰を促します。万が一、それでもドライバーが応答しない場合は、ハザードランプとホーンで周囲に注意喚起しながら、路肩など安全な場所へ車両を自動で退避・停車させる「緊急時停車支援機能」も備わっています。

【欧州車のレベル3】メルセデス・ベンツ「EQS」「Sクラス」

メルセデス・ベンツが2021年末にドイツ連邦自動車局(KBA)から自動運転レベル3の認可を取得したと発表したのが、条件付き自動運転システムの「DRIVE PILOT(ドライブ・パイロット)」です。それにより、2022年から「EQS」と「Sクラス」にオプション設定され、ドイツ国内の高速道路の一部区間(当初は時速60km/hまで)で使用可能となりました。

さらに「DRIVE PILOT」のアップデートと法整備の進展により、メルセデス・ベンツは2025年初頭時点で、ドイツ国内では特定の条件下において時速95km/hまでシステムを利用可能とする認可を取得しており14)、将来的には時速130km/hを目指すとしています。

メルセデス・ベンツは米国のネバダ州やカリフォルニア州でも、州法に準拠した形でレベル3走行の認可を取得し、順次サービス提供を開始しています。LiDAR、カメラ、レーダーに加え、路面の湿り具合を検知するセンサーなども搭載し、システムの信頼性を高めています。

【欧州車のレベル3】BMW「7シリーズ」

BMWも2024年3月以降、ドイツ本国で販売する「7シリーズ」にSAEが定義する自動運転レベル3機能を備えた「BMW Personal Pilot L3(BMWパーソナル・パイロット L3)」15)をオプション設定しています。

「Personal Pilot L3」は、特定の条件下において車の速度や先行車との距離、車線の位置などをドライバーの代わりにシステムがすべて制御してくれます。

たとえば、高速道路を走行する際に時速60km/h以下であれば、ドライバーはスマホを操作したり電話をしたり、あるいは運転席中央に設置されたディスプレイで動画を鑑賞したりと、通勤時の高速道路の渋滞時間などを有効に活用できるとしています。

「Personal Pilot L3」が搭載された車両には、カメラに加え、最新世代の超音波センサー、レーダーセンサー、そして車両周辺と道路状況のモニタリングを行う高感度3D LiDARが装備され、夜間にも極めて高い信頼性を発揮するとしています。

なお、自動運転レベル3機能が使用可能かどうかについてはディスプレイに表示され、ステアリングのボタンでON・OFFを切り替えることができます。

自動運転レベル3の車種は今後着実に増えていく

自動運転レベル3はこれまで一部のフラッグシップモデルへの試験的な導入に留まっていましたが、ここに来て普及に向けた動きが活発化し始めています。簡単に紹介しましょう。

まず注目すべきは、中国における自動運転レベル2機能の劇的な進化です。高速道路上でのナビゲーションベースの自動運転(車線変更や追い越し支援を含む)や、一部都市部での高度な運転支援機能が急速に普及しています。これらは「NOA(Navigation on Autopilot)」と呼ばれ、法規的にはレベル2の範囲内ですが、ドライバーが運転に関与しない時間が長く、ユーザー体験としてはレベル3 に近いものとなっています。

この「実質的な自動運転体験」の広がりが、来るレベル3への期待感を高め、技術開発を加速させている側面があります。

また、ホンダが2026年に北米で発売を予定している新型EV「ホンダ 0(ゼロ)シリーズ」16)では、より広い速度域や多様な状況に対応した次世代のレベル3技術の実装が明言されています。これは「レジェンド」で培ったノウハウを基盤に、さらに進化したレベル3機能がより多くのユーザーに届く可能性を示唆しています。

さらに、ソニー・ホンダモビリティが米国で予約を開始した新型EV「AFEELA(アフィーラ)1」17)も、将来的には特定の条件下でレベル3の自動運転を目指すと示唆しており、発売後のソフトウェアアップデートによる機能向上も視野に入れています。これは車がソフトウェアによっても進化し続ける「ソフトウェア・デファインド・ビークル(SDV)」の概念を体現する動きであり、自動運転機能の普及においても重要なアプローチとなるでしょう。

これらの動きを踏まえると、今後2~3年に、まずは高速道路の渋滞時など限定されたシーンでのレベル3機能を持つ車種が、徐々にではあるにせよ、着実に増えてくると予想されます。

参考資料

12)ホンダ「レジェンド」

13)ホンダ「Honda SENSING Elite トラフィックジャムパイロット」

14)メルセデス・ベンツ「DRIVE PILOT Support speed of up to 95 km/h on German motorways.」

15)BMW「Road to autonomous driving: BMW is the first car manufacturer to receive approval for the combination of Level 2 and Level 3.」

16)ホンダ「Honda 0シリーズ」

17)ソニー・ホンダモビリティ「AFEELA 1」

【あわせて読みたい記事】

▶2025年以降に発売予定の電気自動車は?価格や性能を徹底チェック

【コラム】自動運転の事故は誰が責任を負う?

自動運転レベル3以上において、システムが運転操作を行っているときに事故が起こると、その法的責任は誰が負うのか? これは自動運転の社会実装におけるもっとも重要な論点のひとつです。

従来のレベル2までの運転支援システムでは、運転の主体は常にドライバーにあり、システムはあくまでも「支援」に過ぎないため、事故発生時の基本的な責任はドライバーが負うことになっています。しかし、レベル3では、特定の条件下において運転の主体がシステムに移ります。

その場合、システム作動中に事故が発生すると、システムの不具合や欠陥が原因であれば、自動車メーカーやシステム開発者が製造物責任法などに基づき責任を負う可能性が出てきます。一方で、システムがドライバーに運転操作の引き継ぎを要求したにもかかわらず、ドライバーが適切に対応しなかった場合などには、ドライバーの責任が問われることもあり得ます。

この責任の境界線を明確にするため、各国で法整備が進められています。日本では2020年4月に改正道路交通法と改正道路運送車両法が施行され、レベル3の自動運転システムを搭載した自動車の公道走行が可能となりました18)。

この法改正では、自動運転システムの作動中における事故について、記録装置(イベントデータレコーダー:EDR)の解析などを通じて原因を究明し、責任の所在を明らかにすることが定められています。具体的には、システム作動中の事故で、その原因が明らかにシステムの欠陥によるものであれば、システムの製造者などが責任を負う方向で議論が進んでいます。

レベル4にいたっては、限定領域内では完全にシステムが運転を行うため、システム作動中の事故責任は、原則としてシステム提供者側(自動車メーカー、サービス運営会社など)にあるという考え方が主流になりつつあります。

【あわせて読みたい記事】

▶電気自動車は火災が多いって本当?火災が起きたときの対処法は?

移動サービスで実用化が進む自動運転レベル4

自動運転レベル4は、限定されたエリアや条件下であれば、ドライバーの操作や監視なしにシステムがすべての運転タスクを実行します。この特性から、ルートや運行エリアが比較的固定されている公共交通や物流サービスでの活用が期待されています。

実際に「自動運転レベル4」という言葉は近年、「路線バスやタクシーの完全自動運転」という文脈で語られることが多く、世界ではすでに実用化に向けた開発競争が繰り広げられています。

ロボタクシーの事例➀米国「Waymo」

Googleの自動運転開発部門からスピンアウトした「Waymo(ウェイモ)」は、アリゾナ州フェニックスとその近郊の一部地域で2018 年から一般向けの配車サービス「Waymo One」を開始するなど、ロボタクシー開発のパイオニアとして知られています。当初はセーフティドライバーが同乗していましたが、2020年からは完全無人(ドライバーレス)でのサービス提供も開始しています。

Waymoはその後、サンフランシスコやロサンゼルス、そして 2025年以降はシリコンバレーやテキサス州オースティンにまでサービス対象エリアを拡大しており、さらなる都市への展開計画を進めています。2024年末には、初の海外進出として東京での地図作成開始を発表し、日本交通やタクシー配車アプリ「GO」との提携を通じて2025年に東京都心でのサービス展開を目指しています19)。

ロボタクシーの事例②中国「Baidu」「Pony.ai」

中国では政府の強力な後押しもあり、多数の企業がロボタクシーの開発と実証実験、商用サービス化を急速に進めています。たとえば、検索エンジン大手のBaidu(バイドゥ)は、自動運転プラットフォーム「Apollo(アポロ)」を軸に、北京、上海、広州、深圳など多くの都市でロボタクシーサービス「Apollo Go」を展開し、一部都市では完全無人での有料サービスも始まっています。

また、トヨタからも出資を受けるスタートアップのPony.ai(ポニーAI)は、北京、広州、上海、深圳などでロボタクシーのテスト運営や一部商用サービスを提供しています。そこではトヨタ車をベースとしたロボタクシー車両も活用されています。

日米で実証運行や社会実装が進行中の自動運転バス

路線バスやシャトルバスの自動化も、人手不足の解消や交通弱者の移動支援といった観点から大きな期待が寄せられています。

アメリカでは、ミシガン州を拠点としてトヨタからの出資も受けるMay Mobility(メイ・モビリティ)が自動運転シャトルを開発し、アメリカ国内の複数の都市(アナーバー、グランドラピッズなど)、そして日本の東広島市などで、限定エリアにおける実証運行や一部サービス提供を行っています20)。

また、ソフトバンクの子会社である「BOLDLY(ボードリー)」は、自動運転バスの運行プラットフォーム「Dispatcher(ディスパッチャー)」21)を提供し、全国各地の自治体や交通事業者と連携して、自動運転バスの実証実験や社会実装を推進しています。

自動運転バスは決まったルートの走行が多いため、ロボタクシーに比べて技術的なハードルが比較的低いとされています。しかし、乗客の安全確保や既存の交通システムとのスムーズな連携、そして事業としての持続可能性の確立などが課題となります。

トヨタや日産による自動運転バスの開発状況は?

国内の大手自動車メーカーも、この分野への取り組みを加速させています。たとえば、トヨタは「e-Palette(イーパレット)」という多目的自動運転シャトルを開発し、さまざまなサービスへの活用を構想しています。2020年東京オリンピック・パラリンピックでは選手村の巡回バスとしても運用されました。

また、トヨタは中国のPony.aiとの連携強化、Waymoとの戦略的パートナーシップ合意22)など、国内外の企業との連携を深めながら、より安全で信頼性の高い自動運転技術とそれを用いたサービスの開発を加速させています。また、建設中の実験都市“ウーブン・シティ”での実証実験23)も引き続き注目されます。

日産はDeNA(ディー・エヌ・エー)と共同で、2018年から横浜みなとみらい地区などで自動運転車両による移動サービス「Easy Ride(イージーライド)」の実証実験を継続的に実施してきました。2025年3月には、横浜みなとみらい地区で運転席無人の自動運転実験車両の走行を公開し、2027年度をめどに限定エリアでの無人運転移動サービスの提供を目指すことを発表しています24)。

参考資料

19)Waymo One日本版「新たな旅を、東京で」

20)May Mobility Japan「あらゆる可能性を想像する自動運転会社」

21)ソフトバンク「自動運転車両運行プラットフォーム Dispatcher」

22)トヨタ「トヨタとWaymo、自動運転の普及を加速する戦略的パートナーシップの枠組みに合意」

23)トヨタイムズ「ウーブン・シティ、今秋にも実証開始 豊田会長が描く"モビリティのテストコース"」

24)日産「日産自動車、自動運転モビリティサービスの事業化に向けた取り組みを発表」

【あわせて読みたい記事】

▶【図解】世界のEV普及の実態は?グローバル販売台数から調査!

自動運転レベル5はいつごろ実現するの?

自動運転レベル5では、いかなる場所、いかなる状況でもシステムがすべての運転タスクを行います。これは運転という行為から完全に解放される、SF映画で描かれるような未来のモビリティの姿です。ハンドルやペダルすら不要になるかもしれません。車内空間は移動するリビングやオフィスへと変貌し、“自家用車”という概念すら危うくなるほどの可能性を秘めています。

しかしレベル5は、まだ実現に向けた具体的な見通しは立っていません。技術的なハードルの高さだけでなく、「トロッコ問題(※2)」に代表されるような状況にAIがどのように対処すべきなのかという点も、社会的な合意形成を含めて大きな課題となります。

※2:倫理学や哲学の分野で議論される思考実験のひとつ。制御不能になったトロッコが5人の作業員に向かって突進している。近くにいるあなたが分岐器を操作すればトロッコは別の線路に移動して5人の命は助かるが、別の線路上にも1人の作業員がいる。この場合、どのような選択をすればよいかという問い。5人を助ける代わりに他の1人を犠牲にしてもよいかという倫理学上のジレンマを扱っている。

ただし、自動運転レベル5の実現に向けた歩みが止まっているわけではありません。いくつかの注目すべき動きを紹介します。

中国では自動運転レベル2+が急激に普及している

前述のとおり、中国市場では法的にレベル2に分類されるものの、極めて高度な運転支援システムが急速に普及しています。これらは市街地でのハンズオフ走行を含む高度なものです。

このシステムは多くの場合、ルールベースの運転支援ではなく、AIが刻々と変化する状況をその都度判断して運行するE2E(エンドツーエンド)の自動運転です。これらは、法的にはレベル2の範囲内であるものの、実態としては出発地から目的地までドライバーはほぼ座ったまま、というものです。

中国市場では、このような"実質的な自動運転機能"をもつ車が毎年何百万台以上も売れており、消費者の厳しい目にさらされて、技術の進化と洗練が急速に進んでいます。このような状況から自動運転レベル5の解禁につながる可能性も否定できません。

【あわせて読みたい記事】

▶【中国の電気自動車】普及率はどれくらい?世界最大のEV市場の最新動向

テスラが開発した「FSD」と「サイバーキャブ」構想

米国ではテスラが自動運転やロボタクシーに注力しています。たとえば、「FSD(Full Self-Driving)」という運転支援ソフトウェアを開発・提供し、カメラ映像を主としたセンサー情報と強力なAI処理によるレベル2相当の自動運転を提供しています。

2024年10月には完全自動運転のロボタクシー車両「サイバーキャブ」のプロトタイプを発表しました25)。「サイバーキャブ」は2人乗りの小型車両で、2026 年末までに量産を開始し、価格は約3万ドルを目指すとしています。また、同時に最大20人乗りの自動運転バス「サイバーバン」のコンセプトモデルも発表されました。

さらに、これらに先立ち、2025年中には既存の「モデルY」や「モデル3」を用いたロボタクシーサービスをカリフォルニア州やテキサス州で開始する計画も示されています。

カメラのみの自動運転システムではロボタクシーに供用するだけの能力を担保できない、という声も根強いですが、これが実現すれば、テスラ車オーナーが自分の車を使用していない時間に自動運転でタクシー営業を行ったり、テスラ自身がサービスを運営したりと、テスラの描くシナリオが現実に近づくことになります。

自動運転が新たなモビリティ社会を切り拓く

レベル2の運転支援システムは、もはや多くの新車にとって標準装備となりつつあり、私たちのドライブをより安全で快適なものにしています。そして高速道路におけるレベル3は、高級車から普及が始まり、数年後には高速道路を移動しながら映画を見たり本を読んだりするシーンを見かけることも増えてくるでしょう。

さらに、レベル4の実用化は、ロボタクシーや自動運転バスといった形で、都市の交通システムや地域社会のあり方に変革をもたらそうとしています。

しかしながら、自動運転技術の普及には技術的なハードルだけでなく、法整備や事故時の責任問題、そして何よりも人々の理解と受容といった乗り越えるべきハードルが存在します。社会全体で自動運転へのコンセンサスを形成していくことが、私たちが受けられる恩恵を最大限に享受するためのカギとなるでしょう。

【あわせて読みたい記事】

▶【図解】ギガキャストとは?テスラやトヨタが採用する巨大鋳造技術の仕組みとメリット

※本記事の内容は公開日時点での情報となります