V2Hは電気自動車(EV)と家をつなぐことでエネルギーを効率的に活用できるシステムです。太陽光発電と組み合わせれば電気代が節約できるメリットも大きくなります。なかでも、この春に受注を開始した新型V2Hは、AIがユーザーごとの使用状況を学習して自動制御してくれるといいます。はたしてどんな仕組みなのでしょうか。AI制御システムを提供する企業の担当者に聞いてみました。

AIが経済性の最適化をはかってくれるV2H

エネルギーの有効活用が社会的に大きなテーマとなるなかで、「V2H」に注目が集まっています。大容量バッテリーを搭載するEVは蓄電池としての機能も備えていますが、EVと家をつなぎ、バッテリーに蓄えた電気を有効活用するために必要なのがV2Hだからです。

また、V2Hと太陽光発電を組み合わせれば“おトク”という価値も生み出します。たとえば「EVを使うのは週末だけ」という場合、昼間に太陽光発電でつくった電気をEVに蓄えておき、朝晩の消費電力が多い時間帯に住宅に放電(給電)して家庭で使えば電気代を節約できます。

つまり、太陽光発電の電気を無駄なく効率的に自家消費し、おトクな暮らしを実現するために必要となるのがV2Hなのです。

そこで開発されたのが、東京電力ホールディングスとダイヤゼブラ電機が共同研究したV2H「EIBS Va-1(アイビス・ブイエーワン)」です。このV2Hのポイントは、その性能はもちろん、併用して利便性を高められる「AI最適制御」です。EVや電気の使用状況などのデータからAIが学習し、太陽光発電でつくった電気の自家消費率を自動で高めてくれるといいます。

AIが充放電をコントロールしてくれるV2Hとはいったいどのようなものなのでしょうか。このシステムを提供する東京電力グループの株式会社エナジーゲートウェイの担当者に聞いてみました。

EV DAYS編集部「さっそく“AI最適制御”について教えてください。具体的にどのようなシステムなのでしょうか?」

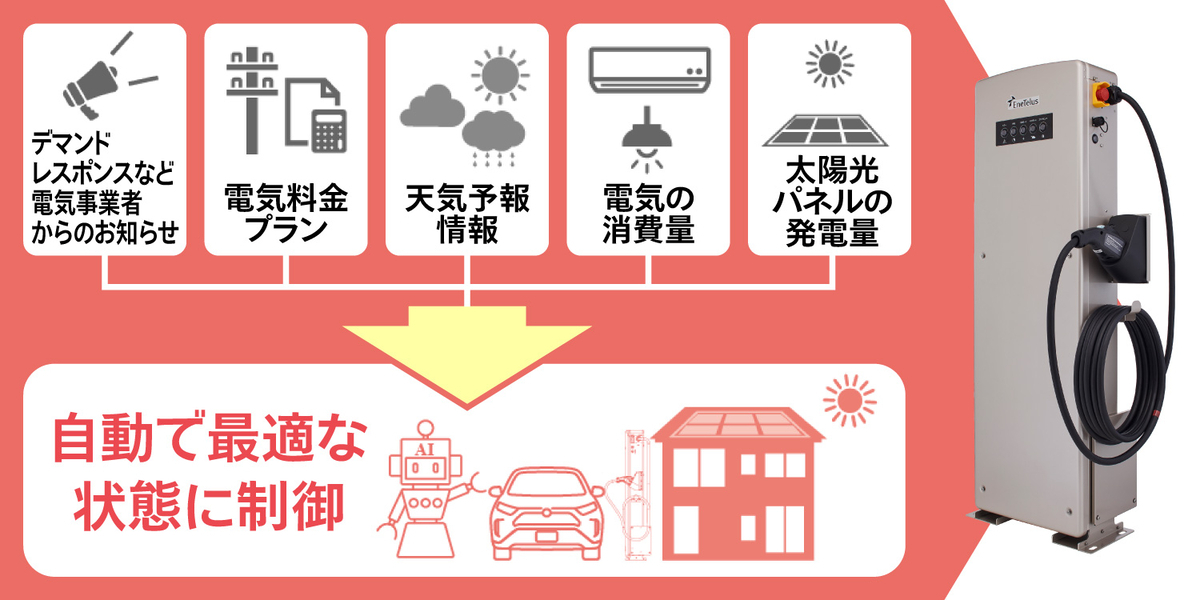

平松さん「“AI最適制御”は、ひと言でいえば経済性の最適化をはかってくれるシステムです。たとえば、EVを充電するのであれば、1日のうちのどの時間帯に充電を行うともっとも経済効率がいいのか、さまざまなデータを集めて分析・予測を行い、V2Hの充放電のタイミングが最適になるようAIが自動で制御します。

太陽光発電についても、売電ではなく自家消費によって月々の電気代を節約し、電気を効率的に消費することをコンセプトにしています。EVの場合と同様に、さまざまデータを収集して分析・予測を行い、太陽光発電でつくった電気の自家消費を最大化します」

EV DAYS編集部「AIと聞くと、大量のデータを自動的に解析してパターンや傾向を予測するイメージがあります。具体的にどんなデータを集めているのですか」

平松さん「ユーザーが契約する電気料金プラン、V2H機器が取得した電気の消費量やEVの充放電電力量、電力センサーで取得した太陽光発電の発電量、さらに天気予報情報とEVの離脱(外出)・在宅情報とも連携しています。こうしたデータをAIが分析し、『この時間帯にEVを充電してください』『この時間帯に家に放電してください』といった翌日24時間(0時~24時まで)の制御計画を立てます。

ただし、天気予報は予測した時間に近づくにつれて精度が高まっていきますよね。そこで、天気予報は30分ごとに最新のデータを取得し、制御計画も30分ごとに更新し続けているのです。短時間で急激にゲリラ雷雨が発生して太陽光で電気がつくれない、という事態も想定し、『今のうちにもっと充電しておこう』といった判断をAIが自動的に行います。

また、必ずしも計画通りのEV利用にならない場合もあるのではないかと思います。急な外出など、想定外のEV離脱があった場合も、次のEV利用に備えて、適切に制御を行い続けるというのも30分毎の計画見直しのメリットだと思っています」

EV DAYS編集部「一般的なV2Hではユーザー自身が細かく設定したり、天気の情報を加味して判断する必要がありますが、それをすべて自動でやってくれるということなんですね」

平松さん「そのとおりです。また、AIは日々のデータの積み重ねを学習していくので、どんどん予測の精度が上がりカスタマイズされていくのです」

30分ごとに情報を更新して大規模災害に対応

EV DAYS編集部「ただ、一般的なV2Hにも太陽光発電でつくった電気をそれなりに効率よく自家消費できる“特定の運転モード”はありますよね。たとえば、EVの充電は太陽光発電の発電量が多い昼間に行い、家族が集まる朝と夕方は家に給電してくれる“スマートモード”や”グリーンモード“とか。そういった従来のV2Hの運転モードと“AI最適制御”はどういった点が違うのでしょうか」

平松さん「一般的なスマートモードとの最大の違いは、“EVが離脱すること”を考慮しているかどうかという点です」

EV DAYS編集部「離脱というのは、ユーザーがEVに乗って外出することにより、V2Hから車両が離れるという意味ですね」

平松さん「はい。私たちの“AI最適制御”は、そのユーザーが何曜日の何時から何時までEVを使用するのか、EVの使用時間はどれくらいなのか、土日にEVを使うことが多いのか少ないのか、そうしたパターンや傾向を学習して充放電計画をつくります。

ユーザーのパターンを学習していますから、EVを使いそうな時間帯にはAIが『ユーザーにあらかじめ設定していただいたSOC(充電率)にしておきましょう』という制御を経済性を考慮して行います。それに対し、スマートモードなどでは、最初に決めた設定がそのまま継続されるケースがほとんどです」

EV DAYS編集部「では『月曜日は日中にEVで外出するから太陽光発電の余剰電力を充電に回そう』とか、『火曜日は在宅ワークのため家でたくさん電気を使うので、前日夜のうちにEVに電気を貯めておこう』といった判断をAIがしてくれるんですか?」

平松さん「はい。そういった使い方も可能です。ただし、前日に立てた充放電計画はあくまでも計画ですので、その後も30分ごとにプランを練り直し、本当にその充放電計画で合っているかどうかをAIが考え続けます。たとえば、予報では雨や曇りだったのに、翌日になったら晴れていたというケースがよくありますよね。

その場合は、当日夜間に予定していた充電量を減らせるのでは…という予測を入れて対応します。こうした30分ごとの情報更新頻度も一般的なスマートモードとの大きな違いです」

EV DAYS編集部「台風の進路予測が外れたときにも“AI最適制御が”役に立ちそうですね。『日本列島に台風が上陸する』といっていたのに進路がずれることがよくありますが、問題は『上陸しない』といっていたのに『上陸してしまうパターン』です。そういうときこそEVに充電して停電などに備えておきたいですから」

平松さん「おっしゃるとおりです。V2Hは停電時に自立運転に切り替えることでEVに蓄えた電気を非常用電源に活用できます。そのためには事前に予測してEVのバッテリーに充電しておかないといけません。その点、"AI最適制御"は30分ごとに気象情報を更新しますから、台風の進路変更にも対応できます。また、気象警報が出ていた場合、自動で充電を指示して、翌日に備える仕様になっています※」

※初期設定が必要です

AI最適制御で電気代はいくらおトクになる?

EV DAYS編集部「経済性の最適化をはかるのがコンセプトですから、導入すれば経済的メリットもかなりありそうです。ズバリ、"AI最適制御"で電気代はどれくらい節約できますか?」

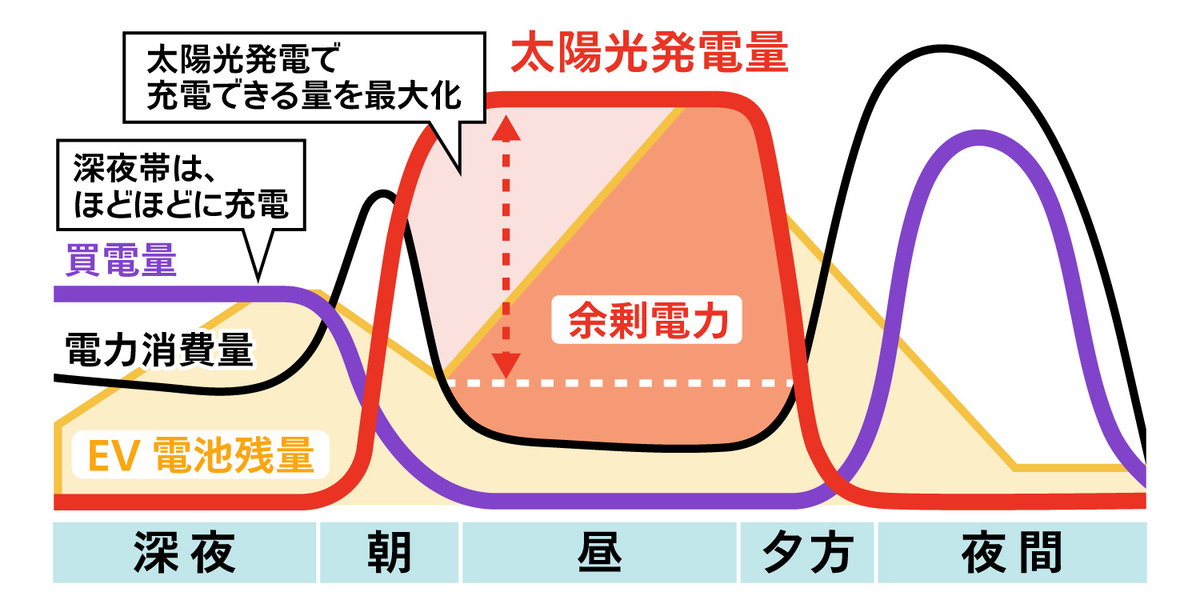

平松さん「ユーザーそれぞれのライフスタイルや住んでいる地域などによって変わります。"AI最適制御"では電気料金のかかる深夜帯のEVの充電はほどほどの量に抑え、なるべく太陽光発電の余剰電力を有効活用する充電を行います。そのため、電気代の節約効果を上げたい場合は、太陽光発電の発電量が多い昼間の時間帯にはできるだけEVを使わないほうが効率的です。

たとえば、月曜から金曜日までの平日の5日間、朝8時から夜7時までEVを使っている人よりも、買い物に行く程度でEVをほぼ使わない人のほうが節約効果が高くなる可能性があります」

EV DAYS編集部「『住んでいる地域などによって変わる』というのはそういう意味だったんですね。電車通勤が多い東京の都市部などに住む人のほうが節約できそうです」

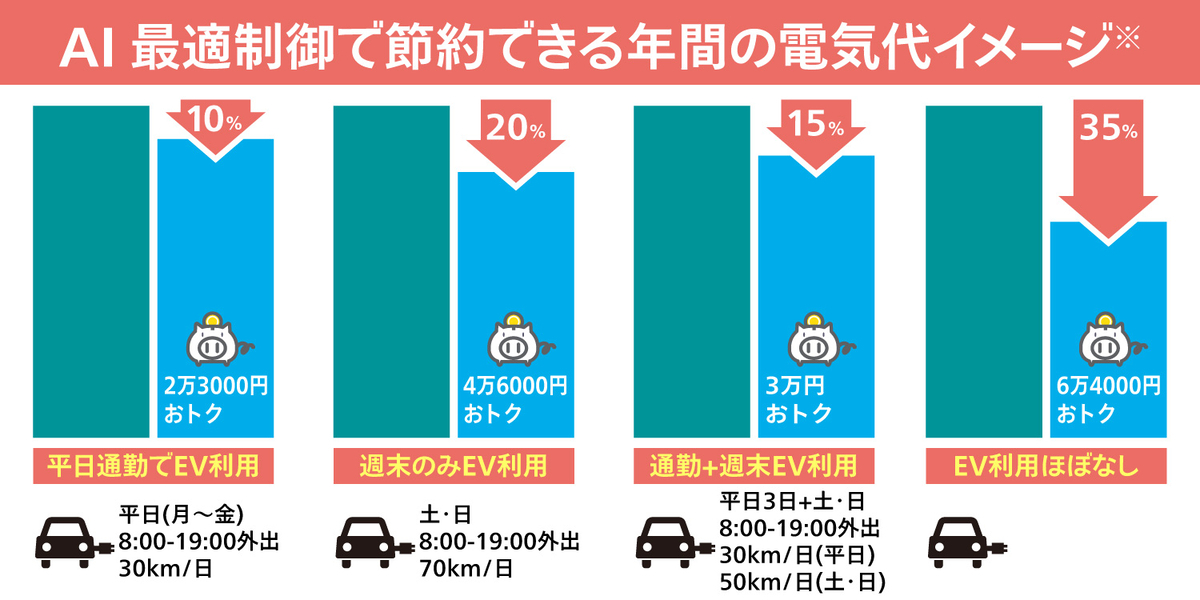

平松さん「はい。下の図は"AI最適制御"で節約できる年間の電気代を『平日通勤でEV利用』『週末のみEV利用』『通勤+週末EV利用』『EV利用ほぼなし』の4パターンでシミュレーションし、一般的なスマートモードと比較したイメージになります」

※2024年6月時点で50A契約している家庭を想定した算出(年間の電気代25万円程度を想定。1000円未満を四捨五入)。電気料金参考→1:00-6:00:31.35円/kWh、左記以外:39.25円/kWh(余剰電力の売電:8.5円/kWh)

※EVの年間走行距離は7000kmを想定(「EV利用ほぼなし」を除く)

※EVの燃費(電費)は7km/kWhを想定。

※EVの利用時間帯は8:00~19:00を想定。

※EV離脱中の充電スタンド等での充電は考慮していません。

※EV(V2H)が満充電(もしくは離脱中)の余剰電力は、売電するものとして1日ごとに清算した経済効果で算出。

※エナジーゲートウェイのシミュレーション環境にて、5kWの太陽光発電、バッテリー容量40kWhのEV(V2H)を用いた場合で試算。

※積雪や汚損などによるソーラーパネルの断続的な発電量減は考慮していません。

※ソーラーパネルの設置状況や天候、ユーザーの電力消費状況、電気代の変動、機器の設定値などによって経済効果は変動しますので、上図はその効果を保証するものではありません。

平松さん「『平日通勤でEV利用』が一般的なスマートモードと比べて10%、金額にして2万3000円おトクなのに対し、『EV利用ほぼなし』の場合、一般的なスマートモードと比べて35%、金額にして6万4000円もおトクになっています。ただし、節約効果はユーザーの電力消費状況や機器の設定値など、さまざまな条件によって変動しますので、あくまで参考としてお考えください」

EV DAYS編集部「せっかく購入したEVをV2Hのためにほとんど利用しないというのでは本末転倒になってしまいますが、やはり昼間ほとんど使わない人のほうが節約効果を期待できるんですね。AIが最適制御するV2Hの導入に向いているユーザー像がだんだん見えてきました」

AI制御のV2Hをおすすめしたいユーザーは?

EV DAYS編集部「EVをあまり使わない人のほかに、どんなタイプのユーザーが“AI最適制御”にうまくマッチすると思いますか」

平松さん「卒FITされているEVユーザーさん、または比較的最近になって太陽光発電を導入したEVユーザーさんは“AI最適制御”のV2Hに向いていると思います。両者に共通するのは、太陽光発電でつくった電気を売電して得られる収入よりも、電力会社から電気を購入する買電コストのほうが高いということです」

EV DAYS編集部「卒FITすると、電気の売電価格が下がってしまいますからね。太陽光発電でつくった電気を最大限自家消費したほうがおトクです」

平松さん「仕事や育児などで忙しい方にもおすすめです。従来のV2Hでは、ユーザー側で天気予報をチェックしたり、EVのバッテリー充電量を気にする必要がありました。しかし、AI最適制御のV2Hでは多くのことをAIが自動でやってくれるので、ユーザーは充電時間のタイマー設定など面倒なことを何もせずに普段どおりの生活を送ることができます」

EV DAYS編集部「充電量もAIが最適化してくれるんですね」

平松さん「はい。EVを家族の送り迎えや買い物に使う程度でしたら必ずしも毎回満充電にする必要はありません。たとえば、平日だけお子さんの送り迎えにEVを使う場合は、車を使う時間帯までにSOCが 70%になるようにAIがうまく制御してくれます※。こういったケースでは太陽光発電の電気を十分使えないこともありますが、時間帯別電気料金プランの場合、深夜の割安な電気料金で充電するので安心です。

なお、充電や給電などの電気の使用状況は専用アプリの『enenowa(エネノワ)』で"見える化"されるので簡単に確認できます」

※初期設定が必要です

EV DAYS編集部「都心部のEVユーザーのなかには、平日はEVを駐車場に停めたままにしている人がよくいます。とくにそういったEVユーザーには、太陽光発電でつくった電気を効率的に自家消費するためにもぜひAI最適制御のV2Hを使ってほしいですね。平松さん、ありがとうございました!」

【あわせて読みたい記事】

▶EVシフトの舞台裏 ー知られざるTEPCOの仕事ー

※本記事の内容は公開日時点での情報となります