「災害への備えとして役立つ」「電気代の節約につながる」などのメリットがあることから、注目を集めている「V2H(Vehicle to Home)」。電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)の大容量バッテリーを家の電源として活用するシステムです。EVのある暮らしを豊かにしてくれるV2Hの仕組みや機能、メリット・デメリットについて、イラストを交えながらご紹介します。

※この記事は2021年3月22日に公開した内容をアップデートしています。

- そもそもV2Hとは? EVの「もったいない」を有効活用するシステム

- V2Hの仕組み・役割を図解

- V2Hが注目されている3つの理由

- V2Hの導入に必要な条件は?

- V2H機器の主な2種類を紹介

- 【まとめ】V2H導入のメリット・デメリット

- 今後さらなる活用が期待されるV2H

注:本記事で「EV」と表現する場合、「BEV(Battery Electric Vehicle)」を意味しており、PHEVやFCVとは区別しています。

そもそもV2Hとは? EVの「もったいない」を有効活用するシステム

近年のEVやPHEVに搭載されるバッテリーは、数百kmもの長距離走行に対応できるほど大容量になっています。しかし、それだけの大容量バッテリーが走行していない時間帯には、いわば「置物」になってしまっているという、もったいない事実があります。

〈図〉V2Hがある場合・ない場合の違い

この「もったいない」を有効活用するのがV2Hです。V2Hを導入すれば、一般的な家庭用定置型蓄電池に比べ数倍~十数倍もの容量があるEVやPHEVの大容量バッテリーを家庭用電源としても使えるようになるのです。

また、V2Hを導入することでEVやPHEVの充電をより短時間で行えるようにもなります。どのように効率的に使えるのか、といった具体的なメリットについては後述します。

【あわせて読みたい記事】

▶家庭用蓄電池とは?仕組みや種類、設置するメリット・デメリットを解説

V2Hの仕組み・役割を図解

前述のように、EVやPHEVに蓄えられた電気を家庭で利用するためには、専用のV2H機器が必要です。

「もっとシンプルに自宅とEVやPHEVを電気ケーブルでつなげないの?」と思う人もいるかもしれませんが、なかなかそう簡単にはいきません。V2H機器が必要となる大きな理由は、互いに使用している電気の種類の違いにあるのです。

直流と交流を変換。EVやPHEVと家をつなぐ

EVやPHEVのバッテリーに蓄えられた電気は、乾電池と同じ「直流」という種類です。一方、家庭用の電気は「交流」です。

つまりEVやPHEVの電気は、そのままの状態では家庭で利用することができません。そこで、直流から交流、交流から直流に変換するための仕組みが必要になります。その役目を担うのがV2H機器というわけです。

〈図〉V2H機器による直流と交流の変換

V2H機器がなくても専用のコンセントを使えば、EVやPHEVの充電は可能ですが、EVやPHEVの電気を家で利用するためには、V2H機器が必要になります。また、V2H機器には、家の全ての電気を賄えるほど大きな電気を変換する能力もあります。

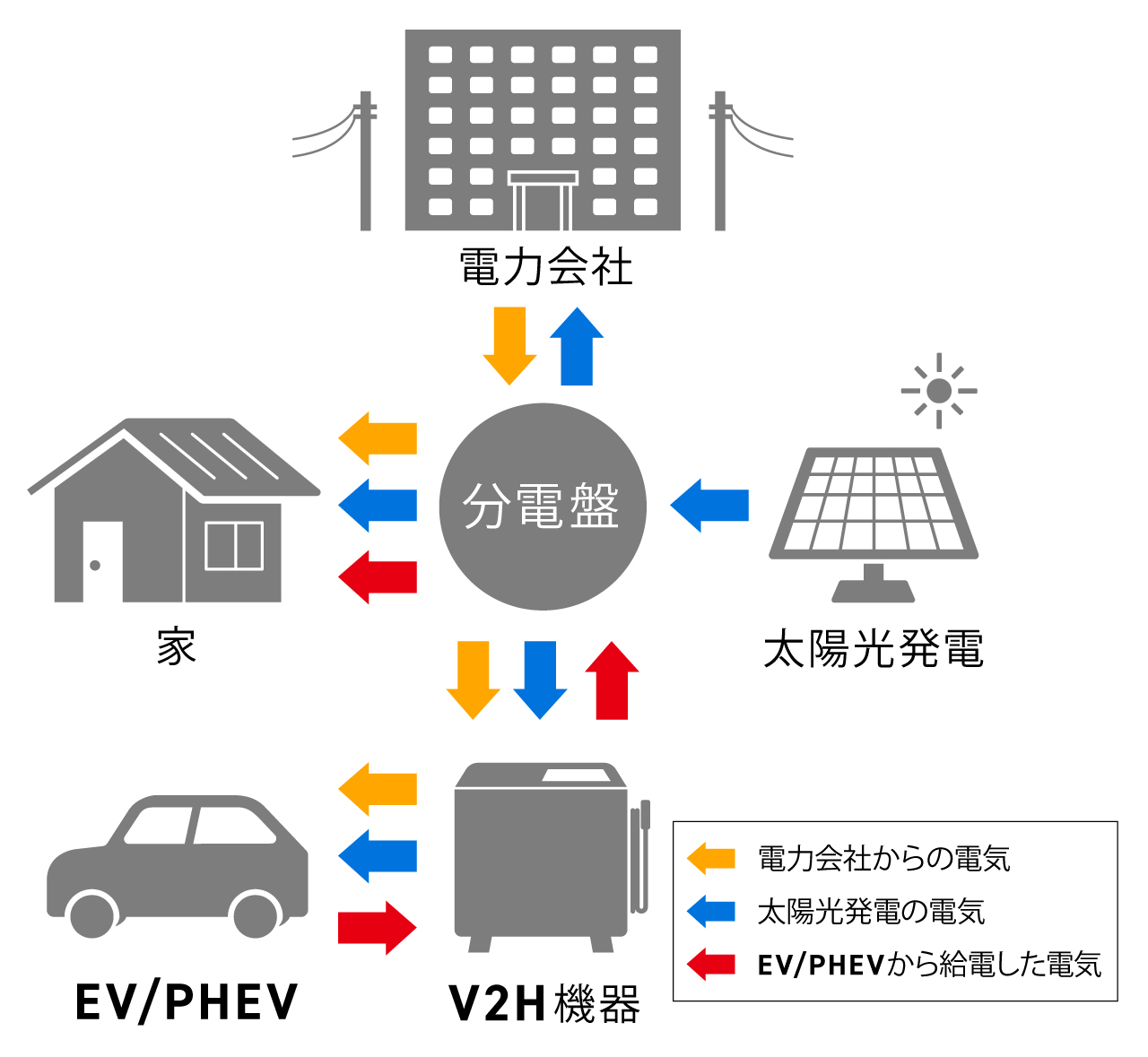

電力会社や太陽光発電の電気を賢く使い分ける

V2H機器の役割は、EVやPHEVと家とをつなぐことだけではありません。機種によっては、電力会社から送られる電気や、自宅の太陽光発電で作られた電気を、条件に合わせて賢く振り分けることもできます。

〈図〉V2Hによる電気の使い分け

各家庭の目的や条件(※)に合わせて、V2H機器の運転モードを選択・設定すると、自動的に電気の充放電を制御してくれます。

※太陽光発電の有無、太陽光発電がある場合はFIT(固定価格買取制度)期間中か卒FIT(国が約束した買取期間終了後)かなどを指します。

太陽光発電をすでに設置しているご家庭の場合、FITを利用し、余剰電力を売電している人がほとんどかと思います。しかし、卒FITになると、一般的に売電価格が大幅に低くなります。その際の余剰電力を有効活用する方法としても、V2Hの導入は合理的といえるのです。

〈表〉FIT適用時と卒FIT後の売電単価等の違い(税込)

|

条件 |

単価の目安 |

|---|---|

|

FIT適用時の売電単価 ※1 |

38円/kWh |

|

卒FIT後の売電単価 ※2 |

8.5円/kWh |

|

電気代の購入単価 ※3 |

31円/kWh |

※1 2023年度に「卒FIT」する太陽光発電10kW未満(単独発電)の場合。

※2 東京電力エナジーパートナーの「再エネ買取標準プラン」の場合(2023年8月時点)。

※3 「全国家庭電気製品 公正取引協議会」が公表している全国の電気料金の目安単価。なお、電力量料金のみの金額です。基本料金・燃料費調整額・再生可能エネルギー発電促進賦課金は加味していません。

【あわせて読みたい記事】

▶︎卒FIT後の余剰電力はどうする? EV活用や蓄電池など自家消費を増やすための対策も紹介

V2Hと家庭用定置型蓄電池との違い

蓄電池とは、電気を貯めたり、必要なときに電気機器などに電気を供給したりすることのできる設備のことです。一般的な家庭用定置型蓄電池の容量はEV・PHEVのバッテリーに比べると非常に小さくなります。

一方、V2HはあくまでもEV・PHEVのバッテリーを家の電源に活用するための機器です。V2H自体には蓄電機能はありません。詳しい違いやメリット、選び方については、以下の記事を参照ください。

V2Hが注目されている3つの理由

現在、V2Hが社会的に注目されている主な理由として、次の3つが挙げられます。

Ⅰ.EVやPHEVを災害時の非常用電源として利用できる

画像:iStock.com/JulNichols

ひとつめの理由は、災害対策です。台風や大雪などの自然災害による停電で、家庭の電気が使えなくなってしまったというニュースを耳にすることがあると思います。そうした事態への備えとして、EVやPHEVの大容量バッテリーを非常用電源に利用できるV2Hが注目されているのです。

非常用電源としては、家庭用の蓄電池も普及し始めていますが、EVやPHEVのバッテリーはそれよりもはるかに大容量です。車種によってバッテリー容量は異なりますが、停電時でも家庭の電力を数日間以上供給できるとされています。

〈表〉V2Hを利用した場合の給電可能時間例

|

メーカー |

車種 |

バッテリー容量 |

給電可能時間※1 |

|---|---|---|---|

|

日産 |

リーフe+ |

60kWh |

108時間 |

|

日産 |

リーフ |

40kWh |

72時間 |

|

ホンダ |

Honda e |

35.5kWh |

63.9時間 |

|

三菱 |

アウトランダー PHEV |

20kWh |

36時間※2 |

※1 条件:1時間あたり400Wh使用、全電池容量の80%を使用、V2Hの放電効率90%で試算。

※2 バッテリーのみを使用した場合の時間です。エンジンでの発電を組み合わせると放電可能時間は大幅に増加します。

Ⅱ.地球環境にやさしい電気の使い方ができる

画像:iStock.com/silverjohn

V2Hが注目されているふたつめの理由は、カーボンニュートラルなど地球環境への貢献です。

太陽光発電を利用している家庭でV2Hを導入すると、再生可能エネルギーである太陽光で発電したクリーンな電気でEVやPHEVに充電し走行できるのはもちろん、夜間にそのクリーンな電気を家へ戻して利用することができます。その結果、CO2排出量が削減され、環境にやさしい生活を送ることができるようになります。

【あわせて読みたい記事】

▶電気自動車(EV)は太陽光発電と相性抜群!一緒に使用するメリットを解説

Ⅲ.電気代が節約できる

画像:iStock.com/malamus-UK

V2Hを導入し、EVやPHEVの大容量バッテリーを家庭用の電源として活用すると、電気代の節約が期待できるようにもなります。

ご存知の人も多いと思いますが、電力会社が提供する料金プランのなかには、夜間の電気料金単価を安く設定しているものがあります。

この料金プランを利用し、夜間にEVやPHEVを充電すれば、車の走行コストを節約できるほか、大容量バッテリーに蓄えた電気を昼間の家庭で利用することで、昼夜間の料金単価差により家庭全体の電気代節約にもつながるのです(※)。

※V2H機器の変換効率や料金単価差の大小によってはメリットが出ない場合があります

▼EVをおトクに楽しむポイントサービスはこちら

V2Hの導入に必要な条件は?

EVやPHEVを所有している人にとってメリットが多いV2Hですが、残念ながらすべての家庭で導入できるわけではありません。そこで、V2Hを導入するための条件を確認しておきましょう。

(条件1)自宅と駐車場が隣接していること

V2H導入の必須条件となるのが、EVやPHEVを駐車させる場所が自宅に隣接していることです。

V2Hは、EVやPHEVと家とを有線でつなぐシステムです。そのため、導入の前提としてEVやPHEVを自宅のすぐそばに駐車させる必要があります。

〈図〉V2Hを導入できる駐車スペースの位置

つまり基本的には、駐車場付きの戸建住宅に住む人が利用できるということになります。自宅から離れた場所に駐車場を借りている人や、集合住宅に住んでいる人は、V2Hの導入が実質的に困難であることには注意しておきましょう。

【あわせて読みたい記事】

▶︎マンションに電気自動車の充電器を設置するには?手順と注意点を解説

(条件2)電力会社の承諾を受けること

V2Hを利用するためには、電力会社(送配電事業者)が所有する配電線とV2H機器を接続するための承諾を受ける必要が生じる場合があります。

後述する「系統連系」型のV2H機器は、電力会社から見た場合に「発電可能な機器」とみなされているからです。

といっても、電力会社からの承諾手続きはV2H機器を設置する業者が代行してくれるので、導入する個人がそのことを意識することは、ほとんどないでしょう。ちなみに、系統連系認証(JET認証)を取得しているV2H機器なら、承諾手続きが比較的スムーズに行えます。

(条件3)V2H対応のEV・PHEVを所有していること

現在、販売されているすべてのEVやPHEVがV2Hに対応しているわけではない点に注意しましょう。たとえば、一部の例外を除いて、ほとんどの輸入車はV2H非対応となっています。また、V2H機器のメーカーや機種によって、接続できる車種が異なる点にも気をつける必要があります。

なお、V2H対応車種については、以下の記事で詳しく解説しています。

【あわせて読みたい記事】

▶︎V2Hの対応車種(EV・PHEV)一覧。バッテリー容量・価格も徹底解説

〈コラム〉太陽光発電があると、より効率的な運用が可能

V2H導入の必須条件ではありませんが、V2Hのメリットをフル活用するためには、太陽光発電との連携が推奨されています。

太陽光発電で得られる電気を利用することで、環境への貢献や、電気代の節約が期待できるからです。

逆に言えば、すでに太陽光発電を利用している家庭なら、V2Hの導入がおすすめとも考えられます。また、V2Hの導入をきっかけに太陽光発電の設置を検討してみるのもよいのではないでしょうか。

V2H機器の主な2種類を紹介

V2H導入を検討する際、特に注意しなければいけないのが、V2H機器の種類です。現在販売されているV2H機器は、大きくわけて「非系統連系」と「系統連系」の2種類あり、「系統連系」型のV2H機器が市場では主流となっています。

では、それぞれの違いについて解説します。

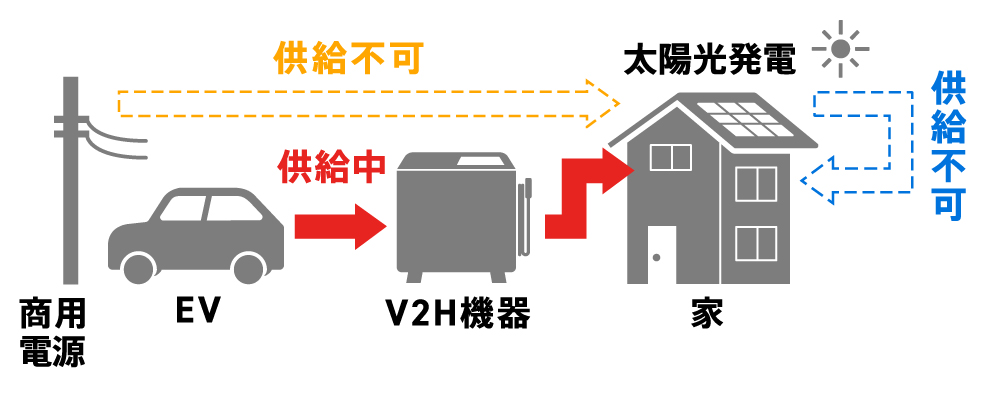

Ⅰ.「非系統連系」型

V2Hで扱う電気の系統はEVやPHEV(のバッテリー)、電力会社(から送られる電気)、太陽光発電(で作られる電気)の3つになります。

「非系統連系」とは、それらの系統が連携しないことを指します。たとえば、家に電気を供給する際、非系統連系型のV2H機器では3つの系統のうち、ひとつしか選ぶことができません。たとえば、EVやPHEVから家庭に給電しているときには、電力会社や太陽光発電からの電気が利用できないということになります。

〈図〉非系統連系のイメージ(EVから家に給電する場合)

また、非系統連系型のV2H機器は、停電時に太陽光発電からEVやPHEVに充電ができない点にも注意が必要です。

Ⅱ.「系統連系」型

対して「系統連系」型のV2H機器は、EVやPHEV(のバッテリー)、電力会社(から送られる電気)、太陽光発電(で作られる電気)の3つの系統を、同時に利用することができます。

〈図〉系統連系のイメージ

停電時にも、太陽光発電からEVやPHEVに充電ができるため、昼間に発電された電気をEVやPHEVに貯めておき、夜間に家庭へ給電することで、停電が続いても電気を使い続けることが可能になります。

こうした系統連系型のV2H機器なら、大きな災害が発生して停電期間が数日に及んでも、太陽光で発電できれば自宅で電気を使い続けることができるので、現在は系統連系型のV2H機器が主流となっています。

なお、V2H機器の主要メーカー3社の機器や、V2H機器の選び方などについて、下記の記事で紹介しています。より詳しく知りたい人は確認してみてください。

【あわせて読みたい記事】

▶︎「V2H」主要メーカー3社の機器を紹介! 選び方や効率的な使い方についても解説

【まとめ】V2H導入のメリット・デメリット

最後に、V2H導入のメリットとデメリットについてあらためてまとめておきます。V2Hを導入するメリットとしては、次の4つを挙げることができます。

(メリット1)災害時の非常用電源を確保できる

V2Hを導入することで、EVやPHEVの大容量バッテリーを家庭の非常用電源として活用できるようになります。

EVやPHEVのバッテリーは大容量なので、車種によっては数日分の電力を供給することも可能です。

また、太陽光発電を設置している場合なら、停電していても昼間に発電された電気をEVやPHEVに蓄えておき、夜間に家庭へ給電することもできます。

(メリット2)電気代の節約が期待できる

夜間の時間帯が安い電気料金プランに加入している場合、夜間の時間帯の電気をEVやPHEVに充電し、昼間の家庭で利用するようにすれば、条件にもよりますが、電気代の節約が期待できます。もちろん、EVやPHEVの走行コスト節約にもつながります。太陽光発電を設置している場合なら、余剰電力をEVやPHEVに蓄えて利用することで、卒FITの家庭なら特におトクになります。

(メリット3)EVやPHEVの充電時間が短くなる

多くのV2H機器では、EVやPHEVの充電時間を大幅に短縮することができます。一般的な充電用200Vコンセント(3kW出力)と比較した場合、6kW出力のため最大2倍の速度で充電できます。EVやPHEVを頻繁に使う人は重宝するでしょう。

(メリット4)太陽光発電の余剰電力を賢く使える

太陽光発電で作られた電気を家で使いきれない場合、V2Hを導入すれば余剰電力の使い道を自動で切り替えてくれます。余剰電力が発生したらEVやPHEVに充電し、満充電になったら自動的に売電に割り振るという使い分けをすれば、節約だけでなくエコロジーにも貢献できるでしょう。

一方、V2Hのデメリットとしては、以下の2つを挙げることができます。

(デメリット1)導入にかかる費用が高額

まず挙げられるのは価格。現在、主流となっている機器の本体価格は約55万~100万円程度となっており、決して安い買い物とはいえません。また、別途工事費も30万~40万円程度必要です。工事費は、電気の配線など導入する家の環境によって大きく異なります。

なお、東京電力グループのTEPCOホームテックではV2H機器の本体から施工までを行っているほか、V2H機器や太陽光発電設備を初期費用0円、月々定額利用料で導入できる「エネカリ」というサービスを提供しています。一括購入から月額支払いまで、購入方法を選択できるので、費用に不安がある場合にはぜひご相談ください。

【おすすめ情報】V2H・太陽光発電・蓄電池の導入を手軽にする「エネカリ」

東京電力グループのTEPCOホームテックでは、V2H・太陽光発電・蓄電池などの設置工事はもちろん、必要に応じて電気契約容量の変更提案、補助金の申請などもワンストップで行うことができます。

また、一括での購入だけでなく、「エネカリ」というサービスを利用すれば、初期費用0円で導入することも可能です。詳しく知りたい人は以下のサイトをご覧ください。

また、国や自治体によってはV2H導入に対し補助金を支給してくれる場合もあるので、制度を活用すれば導入の費用を抑えることも可能です(2023年度の国のV2H補助金は5月時点で予算上限に達したため、申請受付を終了しています。詳しくは、下記の補助金に関する記事をご覧ください)。

(デメリット2)V2H機器の設置場所が限定される

システムの性質上、V2H機器の設置場所はEVやPHEVと自宅の中間に位置する必要があります。具体的には、自宅のガレージに設置することになる場合が多いです。

そのため、ガレージが小さいとV2H機器を設置することにより、車が駐車できなくなる可能性もある点には注意が必要です。導入を検討する際には、駐車スペースと車のサイズを測っておくほか、充電ケーブルが車の給電口に届くかといったシミュレーションを行うとよいでしょう。

以下では、V2H設置の様子をレポートしています。どのような工程で作業を進めるのかを詳細に記録していますので、確認してみてください。

【あわせて読みたい記事】

▶【V2Hの設置現場レポート】電気のプロによる施工現場に密着!

今後さらなる活用が期待されるV2H

EVやPHEVを災害時の非常用電源として活用できるほか、充電時間の短縮も可能となるなど、V2HはEVやPHEVに乗る人たちの間で、これからさらに注目されるシステムになっていくことでしょう。

すでにEVやPHEVを利用している人はもちろん、購入を検討している人も、この機会にV2Hの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

【おすすめ情報】V2Hを自宅に導入するなら、電気のプロにおまかせ!

東京電力グループのTEPCOホームテックでは、V2Hの設置工事はもちろん、必要に応じ電気契約容量の変更提案、補助金の申請などもワンストップで行うことができます。

同社では、導入方法も選ぶことができ、一括購入のほか、初期費用0円で導入することができるエネカリというサービスもあります。エネカリでは月額定額支払いにできるため、まとまった費用のお支払いに不安がある場合にはぜひご相談ください。

※本記事の内容は公開日時点での情報となります