電気自動車(EV)に乗り始めて日が浅いユーザーのなかには、外出先で急速充電をしたとき、「あれ? 思ったより充電されていない」と戸惑った経験のある人も多いはず。あの現象はなぜ起こるのでしょうか。日本最大級の充電インフラネットワークを運営する、東京電力グループの充電サービス事業者・e-Mobility Powerの担当者に、「想定より充電されていない問題」の原因や「急速充電を使うコツ」を教えてもらいました。

「想定より充電されていない」はなぜ起こる?

EV充電に「普通充電」と「急速充電」の2つの種類があることはEVユーザーならよくご存じでしょう。このうちEV歴の浅い人が戸惑いがちなのが、移動途中に利用する急速充電です。

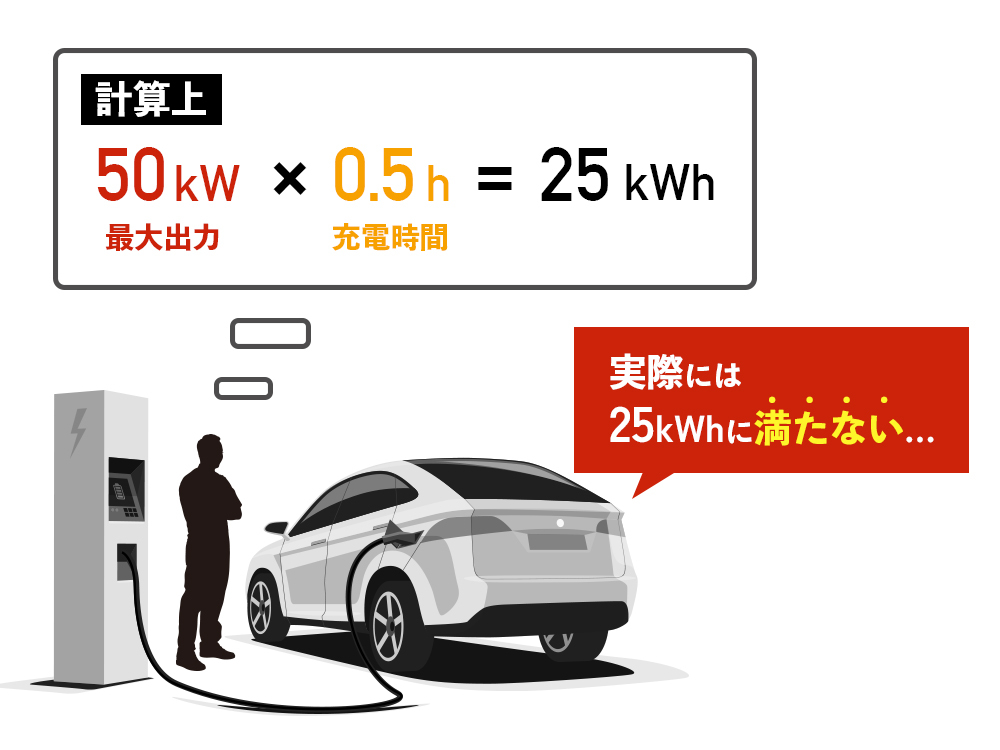

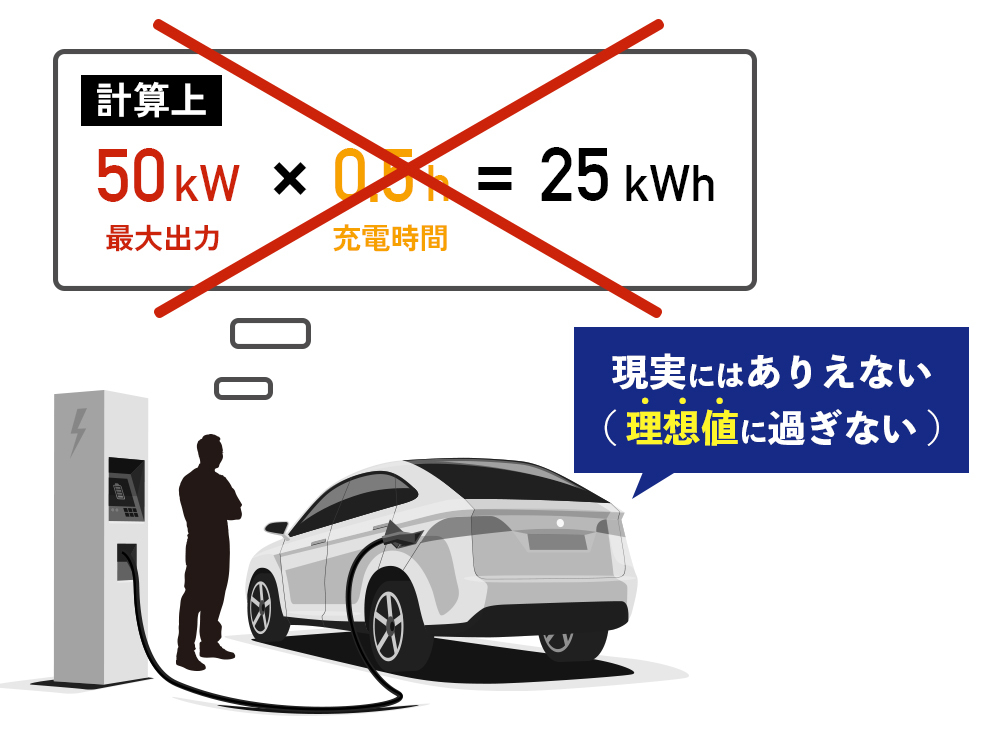

というのも、たとえば最大出力50kWの急速充電器を利用した場合、計算上は「50kW×0.5時間(※1)=25kWh」となり、30分間で25kWhが継ぎ足し充電されているはずですが、実際には「その想定より充電されていない」というケースがほとんどだからです。

※1:現状国内の急速充電器のほとんどは原則「1回30分まで」と決められている。

目的地までの経路上に充電スポットがあまりない場合、想定より充電されていなければ初心者ユーザーは電欠の不安を覚えることでしょう。こうした問題はなぜ起こるのか、“急速充電の専門家”であるe-Mobility Powerの遠藤寛明さんに聞いてみました。

【今回の取材でお話を聞いた方】

遠藤寛明さん(株式会社e-Mobility Power 充電設備部、第一種電気主任技術者)

2022年7月より現職。現在は、充電器メーカーとの新型急速充電器の共同開発案件や、急速充電器の調達を担当。CHAdeMO協議会の仕様書ワーキンググループの活動にも参加している。

EV DAYS編集部「急速充電を利用したEVユーザーから“思ったより充電されなかった”という声を聞くことがあります。単純に『急速充電器の最大出力×充電時間=充電量』と考えると、自分のイメージよりSOC(バッテリー残容量率)が上がらず、“おかしい”と感じるようです。想定より充電されていないという現象はなぜ起こるのでしょうか?」

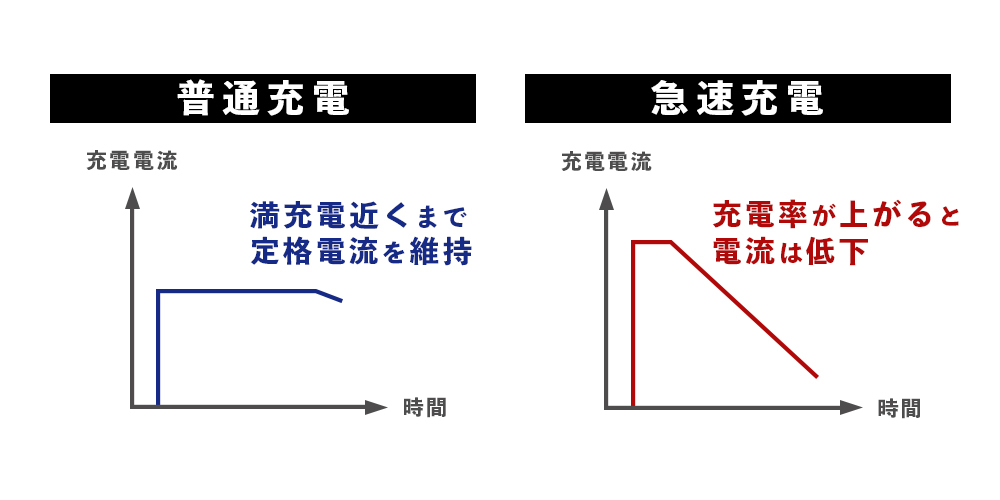

遠藤さん「ひとつに普通充電と急速充電の特性の違いがあります。普通充電は、たとえば3kW出力(200V/15A)の場合、200V/15Aの電気を安定して流し続けることができますが、一方で急速充電は、バッテリーのSOCが上がると充電出力が低下していく特性があります。

最大出力50kWの急速充電器を例に挙げると、充電開始時は最大電流の125A(アンペア)をフルで流せるのですが、バッテリーのSOCが一定以上になると、徐々に充電電流を絞り、出力が抑えられて充電が終了するというメカニズムになっているのです」

〈図〉普通充電と急速充電の出力の違い

EV DAYS編集部「でも、なぜ急速充電器の出力を絞る必要があるのでしょうか。SOCの割合にかかわらず、フル出力で充電し続ければ、ユーザーの想定どおりの充電量になるのでは?」

遠藤さん「SOCが一定以上になると充電電流が下がるように制御しているのは、じつは充電器ではなく車両側です。急速充電器は充電中、常に車両と通信を行い、たとえば50kWの充電器であれば“125Aを流せますよ”、90kWの充電器なら“200A流せますよ”と、車両側にずっと信号を送り続けています。

これに対し、電力を受け入れる車両側もSOCやバッテリーの状態を見ながら、“いま125Aも必要ありません。100Aください”などと、充電器に出力を抑えるための指令信号を送ってきます。これは車両のバッテリーを保護する意味合いがあり、そのため、一般的にSOCが上がると充電電流が下がる制御がされるわけです」

EV DAYS編集部「急速充電器ではなく、車両側が充電電流を下げるための制御をしているんですね! SOCでいうと、何%ぐらいまで上がったら出力が下がり始めるんですか?」

遠藤さん「車種によってかなり差があります。弊社が実施した充電試験の結果や弊社充電器の利用実績などによると、SOCが約80%までフルで電流を受け入れることができる車両もあれば、それよりも低いSOCで充電電流を絞る車両もあります。充電特性は車種によって違いますので、SOCが何%以上になったら充電電流を絞り込むのかを一概に言うことはできないのです」

EV DAYS編集部「なるほど…。普通充電と急速充電の充電特性はまったく違うということは理解できました」

遠藤さん「CHAdeMO規格に対応したEVには、普通充電用とCHAdeMO規格の急速充電用の2つの充電口があります。そのことでもわかるように、普通充電と急速充電はまったくの別物です。そもそも仕組みが異なる充電方法であると考える必要があります」

急速充電を30分間行った場合の充電量の目安

EV DAYS編集部「急速充電の充電特性をもう少し詳しく教えてください。可能であれば、わかりやすくお願いしたいのですが…」

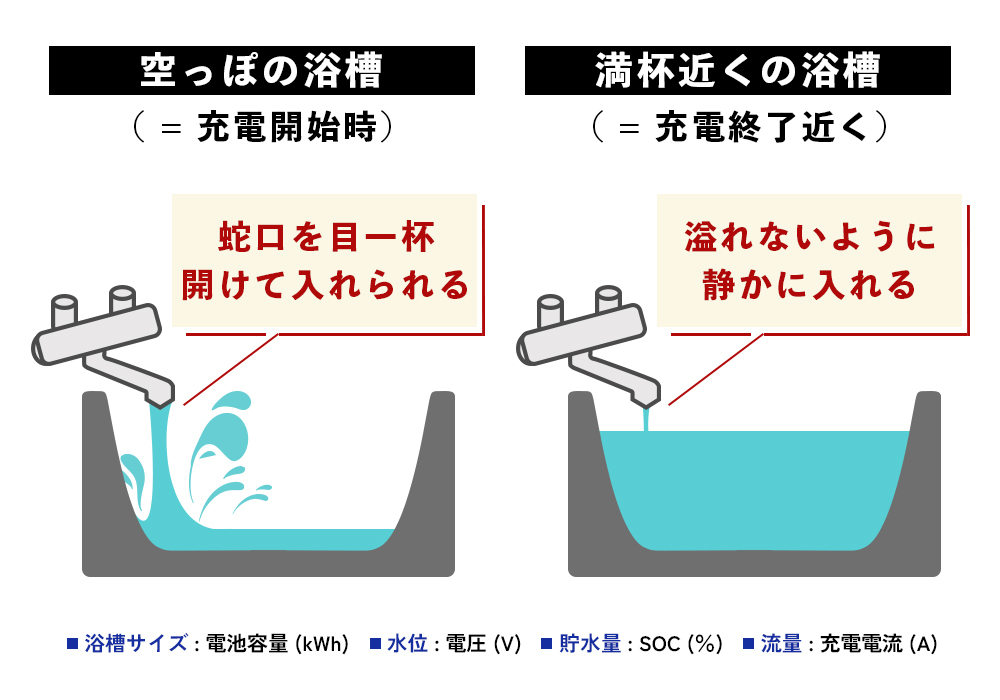

遠藤さん「そうですね、電気を水にたとえて考えてみましょう。50kWの急速充電器を水道の蛇口、バッテリー容量をお風呂の浴槽サイズ、浴槽の水位を電圧、貯まった水量をSOC、蛇口から出る流量を充電電流としてみます。

水を入れ始めた当初はまだ浴槽に水が貯まっていませんから、蛇口から勢いよく水が注ぎ込まれます。しかし、一定以上の水位・水量に達すると、そのままの勢いの流量では浴槽から水が溢れてしまいます。そこで、一定の水位・水量になったら流量を絞り込みます」

EV DAYS編集部「それが急速充電の充電特性のイメージということですね。たしかにわかりやすいです」

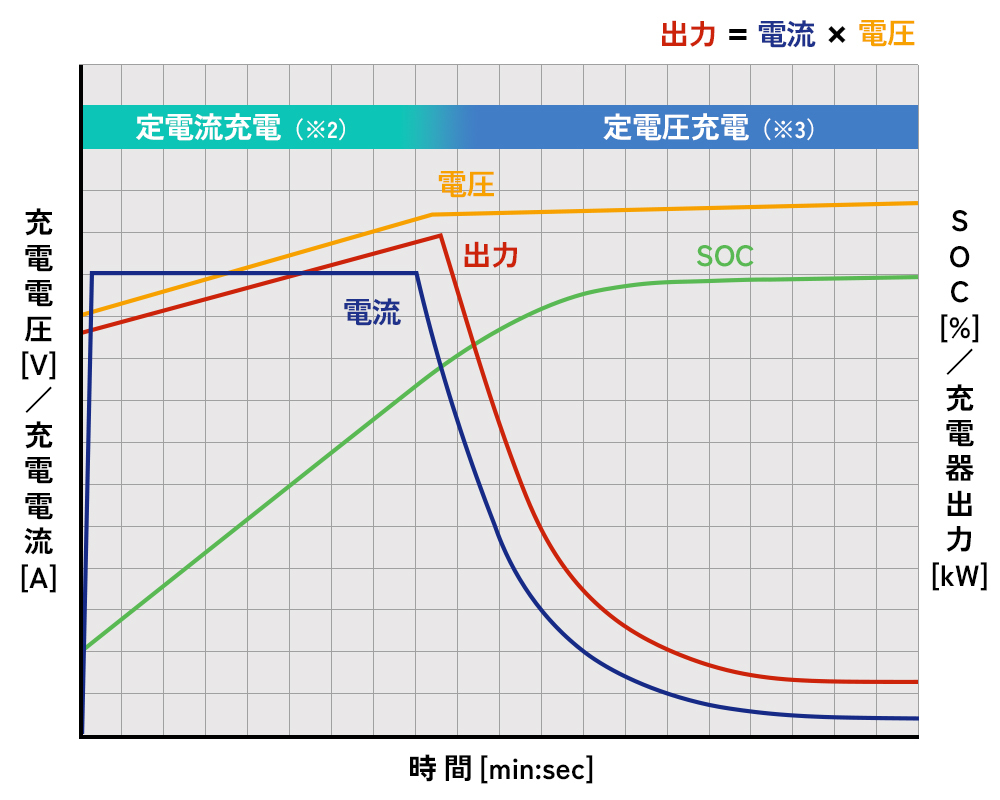

遠藤さん「急速充電は、充電がスタートすると車両の求めに応じてフルに近い一定の充電電流(A)が流れ、それに伴い電圧(V)も徐々に上がっていき、電流と電圧の掛け算である出力(W)も上がっていきます。しかし、一定の閾値に達すると、車両側がもう最大電流を受け入れられないと信号を送ってきます。

下の図は模式的に電流や電圧を示したものですが、車両側の信号を受けて充電器は充電電流を絞り込み、それとともに出力も下がっていきます」

※3:車両の電池電圧上限値を超えない範囲で充電を行うこと。→ 電流の絞り込みが大きい。

EV DAYS編集部「つまり、『50kW×0.5時間=25kWh』という計算は、充電電流も電圧もフルに流し続けた場合の話で、基本的にありえないわけですね」

遠藤さん「そういうことです」

EV DAYS編集部「そうなると、EVユーザーが気になるのは、30分間に充電できるおおよその充電量の目安です。e-Mobility Powerの充電インフラネットワークに接続されている急速充電器は全国に約9600口ありますが、そのうち半数程度が最大出力50kWの充電器と聞きます。この50kW充電器の場合、平均して30分でこれくらい充電できるという目安はないのでしょうか?」

遠藤さん「弊社充電器の利用実績などを見ますと、50kW充電器の場合、30分間で平均15kWh程度が目安になります。ただし、先ほど申し上げたように、SOC80%まで最大電流を流すことができる車種もあれば、そうではない車種もあります。また、この数値は、急速充電の最大受入電力が50kWに満たない車両による充電も含めた実績です。

そこはメーカーのバッテリーマネジメントシステムの考え方などもあり、本当にそれぞれの車両の特性になってきます。30分で15kWh程度というのは、そうしたさまざまな車種の充電実績の平均を取ったものですので、あくまで参考程度に考えてください」

急速充電のコツは“SOCの閾値”を知ること

EV DAYS編集部「SOCが一定量まで上がると出力が下がっていくのが急速充電の特性とのことですが、逆に急速充電するときに効率がいいSOCの割合というのはあるのでしょうか?」

遠藤さん「それも車種によってさまざまというのが実情です。ただし、一般的にはSOCが低いときほど急速充電をより受け入れやすくなります。たとえば、出力が低下する閾値がSOC 80%となっている車種の場合、SOC 50%で充電をスタートすると、充電電流をフルで受けられるのが最初の短い時間だけになってしまうでしょう。

しかし、SOC 20%で急速充電を開始すれば閾値との差分が大きいため、その分高電流の状態を長く維持できるのです」

EV DAYS編集部「なるほど。まだSOCが50%あるけど不安だから継ぎ足しておこうと思っても、それだと出力が下がり始める閾値との差分が小さいため、同じ時間で充電したときの充電量が少なくなるんですね」

遠藤さん「おっしゃるとおりです。ただ、急速充電の利用時間は30分間ですが、必ず30分充電しなければいけないわけではありません。たとえば、電流をフルで受け入れられる最初の15分だけで切り上げるという方法もあります。急速充電器を効率的に利用するためには、まずご自身のEVがどのような充電特性をもっているのかを把握し、認識することが重要です」

EV DAYS編集部「EVのバッテリーに充電される出力に変化が起こる境目の値=閾値を把握するということですね」

遠藤さん「はい。急速充電器の最大出力を同一条件にし、どのタイミングで充電出力が低下するのか、閾値はSOC何%なのか。その低下するタイミングは1回だけなのか、それとも複数回あるのか…。充電する際に観察してみると、閾値が体感的につかめてくると思います。

その結果、閾値がSOC 何%ぐらいなのかがわかったとしましょう。そうすると、SOC 50%のときに継ぎ足し充電する場合、無理に30分間フルに使わず充電効率のよい時間だけ使い、その時間が経過したら充電を切り上げ、早く目的地に出発することもできます」

EV DAYS編集部「たしかに、そのほうが効率的ですね」

遠藤さん「また、150kWと90kWの充電器にはブーストモードという機能が備わっているものが多く、最大出力を発揮できるのは最初の15分間だけになります。充電器を効率よく使うにはその点も覚えておくと便利です」

【あわせて読みたい記事】

▶電気自動車の充電時間はどのくらい?普通充電・急速充電の目安を解説

多くの情報を駆使して充電ライフを豊かにする

EV DAYS編集部「そのほか、自分が乗っているEVが最大どれくらいの出力での急速充電まで対応しているのか、車両側の急速充電の受け入れ能力をユーザーが把握しておく必要もありそうです。EV初心者には少しハードルが高いかもしれませんが…」

遠藤さん「急速充電するときは、ご自身の車が受け入れられる電力分を提供できる充電器を選ぶこともポイントです。たとえば、受け入れ能力が150kWある高性能なEVに乗っていても、50kW充電器で充電すれば最大出力は当然50kWまでです。受け入れ能力が高い車の場合、充電性能に見合う充電器を使ったほうがいいでしょう」

EV DAYS編集部「逆に受け入れ能力が30kWのEVに乗っている場合、150kW充電器で充電しても、50kW充電器で充電しても、どちらも変わらないということですね」

遠藤さん「はい。できるだけ多くの方に気持ちよく充電器を使っていただくためにも、EVユーザーはそういう点も知っておいたほうがいいでしょう」

EV DAYS編集部「e-Mobility Powerは高出力の急速充電器の導入を進めていて、2025年1月から4口タイプの新型マルチコネクタ充電器『赤いマルチ』を全国14カ所で順次運用を開始しました。4台が同時に充電しても1口最大90kWの充電が可能だそうですね。

こうした新型急速充電器が今後増えていきますから、自分の車の急速充電の受け入れ能力を知っておくべきですね。EV DAYSの車種一覧ページには車種ごとに急速充電の最大受入能力が記載されていますので、EVユーザーは参考にしてみてください」

【あわせて読みたい記事】

▶EV車種一覧ページ

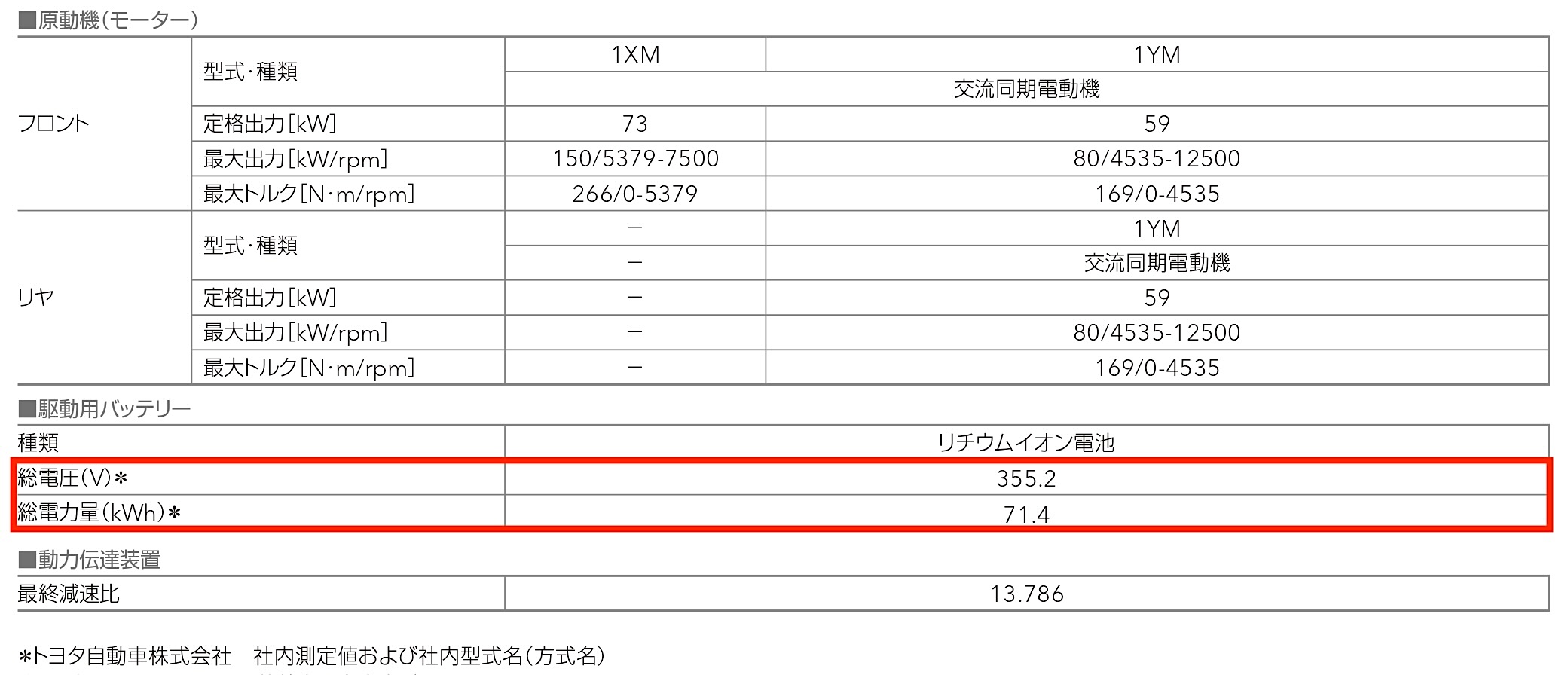

遠藤さん「さらにもうひとつ、自分の車の電圧を確認しておくことも重要です。同じ電流値を流す場合、電圧が高い車のほうが出力も上がりますから、より多く充電することができます。ほとんどの方はチェックしたことがないかもしれませんが、カタログや諸元表に『総電圧』が記載されている車種はたくさんあります」

EV DAYS編集部「充電出力が下がり始めるSOCの閾値に、急速充電の受け入れ能力、車両の総電圧…。効率的に急速充電をするためには、やるべきことがけっこうたくさんありますね」

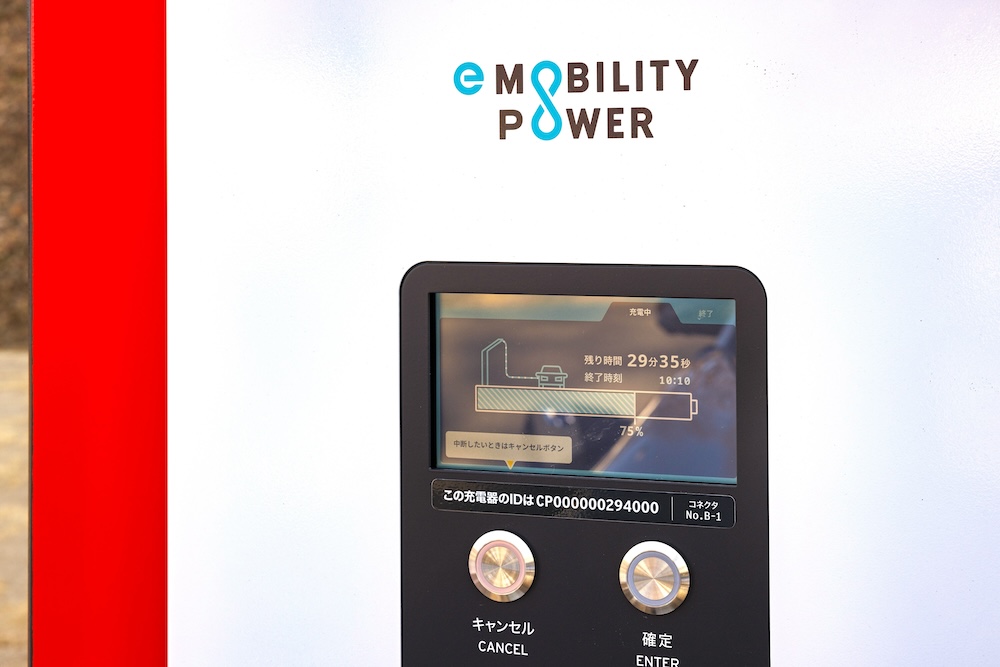

遠藤さん「充電器メーカーによっては、電流・電圧が表示される急速充電器もありますし、車両側のモニターも同様です。こうしたさまざまな情報から『SOCがこれくらい上がると充電出力が下がり始めるのか』『このSOCのときにこの電圧値なのか』ということを、なんとなくイメージしてみてください。最初は面倒に感じるかもしれませんが、いろいろ試してみることで、みなさんの充電ライフ、EVライフがより豊かなものになっていくはずです」

EV DAYS編集部「ハードルは少し高いですが、ぜひチャレンジしてみてください! 遠藤さん、ありがとうございました」

※本記事の内容は公開日時点での情報となります