電気自動車(EV)を検討している方の中には、「バッテリーの寿命はどのくらいなのだろう?」と疑問に思われている方もいるでしょう。バッテリーはEVの心臓部ともいえるパーツだけに詳しく知っておきたいところです。この記事では、そもそも“EVのバッテリーの寿命”はあるのか、それは何年くらいなのか、また交換に関する情報のほか、バッテリーを長持ちさせるコツも解説します。

※この記事は2021年9月9日に公開した内容をアップデートしています。

- EVのバッテリーの寿命は何年? 交換目安は?

- EVのバッテリーの劣化はどのように起こる?

- EVのバッテリーが劣化した場合の具体例

- EVのバッテリーは交換できる? 保証期間・交換目安・費用は?

- ️バッテリーの劣化を防ぎ、長持ちさせるコツは?

- ️EVバッテリーの課題は、ライフスタイルの課題?

EVのバッテリーの寿命は何年? 交換目安は?

まずは、そもそもEVのバッテリーに“寿命”というものがあるのか、またある場合にはその目安をどうやって判断すればいいかを説明します。

結論から先に言うと、EVのバッテリーは正確には“寿命”というような完全に使えなくなる状態にはならず、徐々に劣化していきパフォーマンスの低下が発生します。乗用車としての使用に支障が生じるようになった状態をいわゆる“寿命”と表現しています。

また、そうなった場合に交換を検討することになりますが、多くの国内で販売しているEVは、おおむね「8年または16万km(どちらか早い方が適用される)」まで「バッテリー容量(SOH) 70%以上」といった保証制度を適用しています。

交換目安をいつにするかは、利用者によって異なりますが、現状では「8年または16万km」(自車の保証期間による)という数字が交換の必要性を考える最初の基準になるでしょう(ただし、バッテリーは高価なため、交換の考え方については、後述をご覧ください)。️

EVのバッテリーの劣化はどのように起こる?

ところで、なぜバッテリーは劣化してしまうのでしょうか?

️バッテリーの性能状態を示す指標には、どのくらい充電されているかを示す「SOC(State Of Charge)」と、新品時に比べて満充電でどの程度の容量があるかを示す「SOH(State of Health)」があります。ともに、単位は「%」で表します。

EVのバッテリーに使われるリチウムイオン電池の内部では電極などの素材が化学変化を起こすことで電気を蓄えることができます。充放電を繰り返すうちに素材が変質してしまうなどの原因によって、徐々に蓄電できる容量が減ってしまう、つまりSOHの値が低下する性質があり、容量が減ってしまうことが電池の「劣化」と呼ばれています。

スマートフォンやノートパソコンなどにもリチウムイオン電池が使われているので「満充電にしても使える時間が短くなった」という感覚は多くの方に心当たりがあるでしょう。

SOHが低下して蓄電可能な容量が減少しても、すぐさま電池として使えなくなるわけではありません。したがって、バッテリーの「寿命」とは、「ユーザーが実用上の不便を我慢できないくらい容量が減ってしまったとき」ということになります。

なお、EVバッテリーの基本知識に関しては、以下の記事で詳しく紹介しています。EVを所有するなら知っておきたい情報ですので、併せて読んでみてください。️

【あわせて読みたい記事】

▶【図解】電気自動車(EV)バッテリーの基礎知識。仕組みや種類、車種別容量まで解説

EVのバッテリーが劣化した場合の具体例

バッテリーが劣化すると、どのようなことが起こるのか、事例を通じて理解を深めてみましょう。

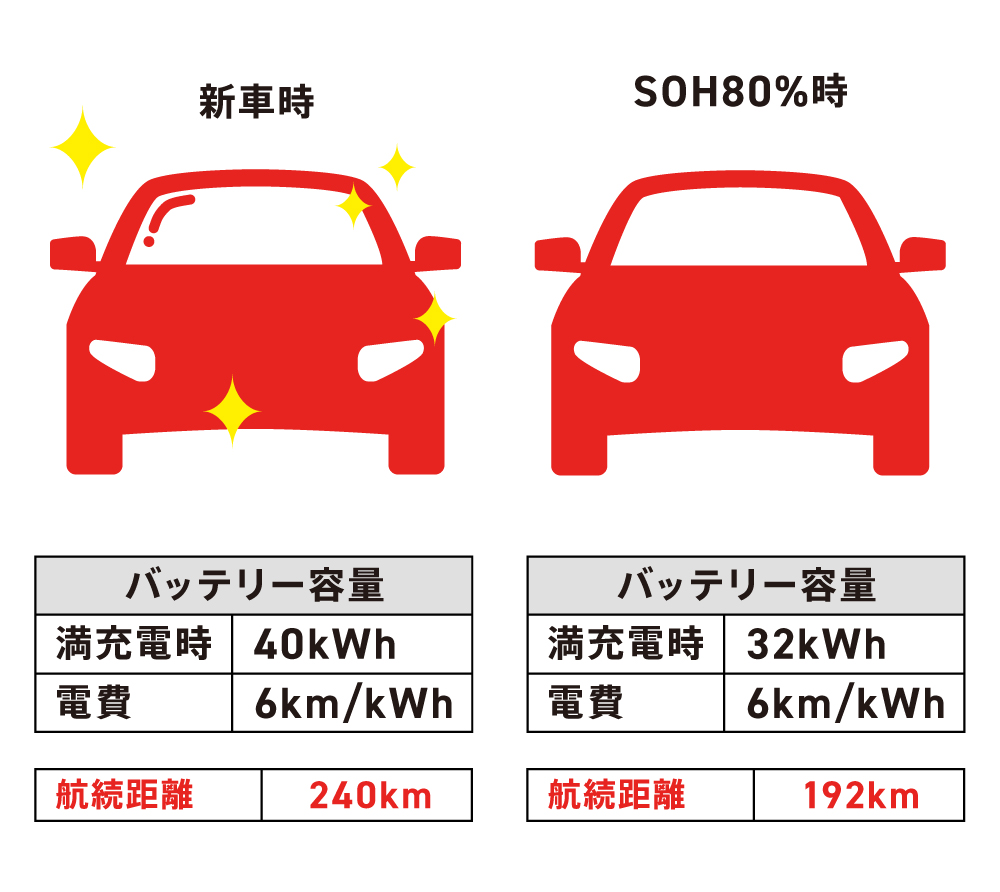

たとえば新車時のバッテリー容量が40kWhのEVで考えてみます。前述のSOH(新品時に比べて満充電でどの程度の容量があるか)が80%まで低下すると電池残量計(SOCを測定します)で100%まで満充電にしても32kWhの電力しか蓄えることができません。

仮に、6km/kWhの走行性能(電費)で、40kWhの新車時には航続距離が240kmだったEVも、計算上は「6km×32kWh=192km」しか走れなくなるということです。

また、日常的な運転シーンで露骨に感じることは少ないですが、バッテリーの劣化が進むと瞬間的に放電可能な出力も低下して、走行性能の低下に繋がることがあります。

️〈図〉新車時バッテリー容量40kWhのEVの航続距離の変化

SOHが何%以下になったら、あるいは新車購入時から何年経ったら寿命という明確な基準があるわけではありません。とはいえ、大容量と高出力が求められるEVの場合、おおむねSOH70%程度を目安として、多くの自動車メーカーの保証制度が用意されています。

1点、補足しておくと、EVのトラブルで意外と多いのが、12Vの補機用バッテリーが寿命を迎えてしまうことなどによるバッテリー上がりです。補機用バッテリーが上がってしまうと、EVは駆動システムの起動ができなくなってしまいます。定期点検時には、補機用バッテリーの容量(寿命=SOH)にも注意しておきましょう。️

EVのバッテリーは交換できる? 保証期間・交換目安・費用は?

スマートフォンなどでは、劣化してしまった電池を交換するケースがありますが、EVの駆動用バッテリーも交換できるのでしょうか。

①EVのバッテリー交換は可能?

もちろん、EVの駆動用バッテリーを交換することは可能です。しかし、EVのバッテリーはエンジン車におけるエンジンのようなもの。エンジンも交換することはできますが、故障したエンジンを交換してまで同じ車に乗り続けるケースはそんなに多くないでしょう。また、最近のバッテリーの進化は著しく、高性能になったうえ、温度管理などの面で耐久性も十分考慮されているため、メーカー保証の走行距離内で交換が必要なほど劣化するケースはかなり減少すると思われます。

バッテリー交換が必要になるケースがまったくないとはいえませんが、駆動用バッテリーはEVを構成する最も高価なパーツでもあり、実際にメーカー保証を使わずに交換すると高額の費用がかかります。

日常の使用に耐えられないほどバッテリーが劣化したEVでは、バッテリーを交換するよりも新しいEVに買い替える選択をするユーザーが多いのが現状といえます。

②バッテリーの保証期間は?

ただし、EVやバッテリーの個体、保管場所の条件などによっては、そんなに充電回数を重ねていない、あるいは走行距離は少ないのにバッテリーの劣化が進んでしまうケースがないとは言えません。そのため、EVを市販するメーカーでは、バッテリー容量(SOH)が一定以下に減少した場合、無料で修理や交換を行って規定のバッテリー容量を確保する保証制度を設定しています。

たとえば、現行型の日産サクラ(20kWh)やリーフ(40kWh/60kWh)の場合、電池の容量性能を12セグメントに区切られた容量計で表示していますが、「正常な使用条件下において新車登録から8年間または160,000kmまでのどちらか早い方において、容量計が9セグメントを割り込んだ(=8セグメントになった)場合に、修理や部品交換を行い9セグメント以上へ復帰する」ことを保証しています。1、2)(※日産ではセグメントごとの容量は公表していませんが、9セグメントで約70%前後と推定されます)

③メーカー別・車種別のバッテリーの保証期間は?

保証の期間や走行距離、保証内容などはメーカーによって異なります。EVを購入する際には、念のためバッテリーの保証について確認し把握しておくのがおすすめです。また、中古車で購入する場合も、保証の内容が新車とは異なることがあるので、きちんと確認しておきましょう。

〈表〉車種別のバッテリー容量保証の例

| 車種 | 期間と走行距離 (どちらか早い方が適用される) | 保証容量 |

| 日産「サクラ」1) | 8年または16万km | 9セグメント(約70%前後と推定) |

| 日産「リーフ」2) | 8年または16万km | 9セグメント(約70%前後と推定) |

| スバル「ソルテラ」3) | 8年または16万km | 70% |

| マツダ「MX-30 EV MODEL」4) | 8年または16万km | 70% |

| レクサス「RZ」5) | 10年または20万km※ | 70% |

| テスラ「モデルY(RWD)」6) | 8年または16万km | 70% |

| テスラ「モデルX」6) | 8年または24万km | 70% |

| プジョー「e-208」7) | 8年または16万km | 検査により、経年劣化以上の容量低下がみられた場合 |

| メルセデス・ベンツ「EQA」8) | 8年または16万km | 検査により、経年劣化以上の容量低下がみられた場合 |

| メルセデス・ベンツ「EQS」8) | 10年または25万km | 検査により、経年劣化以上の容量低下がみられた場合 |

| BYD「ATTO 3」9) | 8年または15万km | 70% |

※メーカー保証:8年16万km/容量70% + BEVバッテリーサポートプラス:2年4万km

表で示したように、日本国内で市販されるEVの多くが、バッテリー容量は「8年または16万km(どちらか早い方が適用される)」程度まで「バッテリー容量(SOH) 70%以上」を保証しています。

ただし、近年のバッテリー性能の向上によって、保証期間や走行距離を延ばしているメーカーもあります。各メーカー、車種によって、バッテリー容量以外にも期間や条件が異なるさまざまな保証制度が用意されているので、検討している車種については確認するようにしましょう。

参考資料

1)日産「サクラ」

2)日産「リーフ」

3)スバル「ソルテラ」

4)マツダ「MX-30 EV MODEL」

5)レクサス「RZ」

6)テスラ「車両保証」

7)プジョー「e-208」

8)メルセデス・ベンツ

9)BYD「ATTO 3」

【あわせて読みたい記事】

▶おすすめの電気自動車(EV)を紹介! 「価格・航続距離・加速力」を徹底チェック

④バッテリーの交換費用はいくらくらい?

万が一、自費でEVのバッテリーを交換する場合、費用はどのくらい必要なのでしょうか。車種ごとのバッテリーの種類、容量などによって一概には言えませんので、あまり公表情報はありませんが、少なく見積もっても数十万円以上、100万円を超える場合もあるでしょう。

️バッテリーの劣化を防ぎ、長持ちさせるコツは?

リチウムイオン電池が使っているうちに劣化してしまうのは避けられないことです。とはいえ、劣化して容量が減ってしまうと、航続距離などの性能に大きく影響しますから、EVユーザーにとっては大問題。できるだけ劣化を防ぎ、バッテリーを長持ちさせるコツについて紹介します。

ドライブ時のコツ①高速道路でもスピードは控えめに

まずは走行時における、バッテリーを長持ちさせるためのコツを紹介します。

EVのバッテリーは、急激に電気を出し入れするときに発熱します。そして、長時間バッテリーが高温になることは、バッテリー劣化の要因になります。そのため、スピードを出しすぎる走り方はおすすめできません。最近のEVにはバッテリーを冷却するシステムが装備されているためそれほどナーバスになる必要はないかもしれませんが、高速道路では法定速度を守ってスピードは控えめに走るようにして、バッテリー温度が上がりすぎないように留意しましょう。

ドライブ時のコツ②バッテリー残量「30~80%」を目処に使う

リチウムイオン電池には、満充電に近づいていくと急速充電の受け入れ電力を抑える特性があります。そのため、急速充電を何度か行うような長距離ドライブをするときには、充電の速度が落ちたり、電池温度が上昇しやすくならないよう、バッテリー残量の「30~80%」を目処に、電池が最も性能を発揮してくれる「おいしい範囲」を使って走るよう心掛けるのがおすすめです。

また、残量が少ない(目安としては20%以下程度)状態で急なアクセル操作などを行うことも、電池に負担をかけてしまいます。

充電時のコツ:満充電で長時間放置しない

つぎに、充電を行う際にできる、バッテリーを長持ちさせるコツを紹介します。

EVのリチウムイオン電池には、満充電で長時間放置すると高電圧の環境下で化学変化が必要以上に促進されるため、劣化が早く進んでしまう性質があります。

また、完全に「空」にしてしまうのもよくありません。日常的な充電時にはいつでも満充電にするのではなく、ドライブ時のコツである「30~80%」程度を目安に運用するのが、EVのバッテリーを長持ちさせるポイントです。たとえば「満充電にするのは長距離ドライブの予定がある前夜だけ」と決めてガレージでの充電量をコントロールするのが、上手なEVの活用法といえます。

バッテリーが高温を嫌うの前述の通り。「炎天下の駐車場で何日も満充電放置」といった環境では、バッテリーの劣化がより早く進んでしまうことがあります。

なお、充電の回数はリチウムイオン電池の劣化を左右する要因ではありますが、高出力で行う急速充電よりも、3~6kW程度の出力でゆっくり行う普通充電の方がバッテリーにはやさしいとされています。

【あわせて読みたい記事】

▶電気自動車の自宅充電は超おトク! 電気代・工事代の目安を解説

️EVバッテリーの課題は、ライフスタイルの課題?

EVは高価過ぎる、EVは充電に時間がかかる、EVは航続距離が短い、EVは重い、などなど、「EVの欠点」とされる事柄は、すべからくバッテリーと深く関わる課題です。

しかし、最近では安価な原材料を使った「リン酸鉄」リチウムイオンバッテリーの拡大など、EV用のバッテリーの価格が下がりつつあり、数年のうちには同程度のエンジン車と変わらないくらいまで安価になると言われています。

給油に比べて充電に時間がかかるというのは、電池の性質上やむを得ないところがあります。しかし、たとえば長距離ドライブ途中の急速充電も必ず30分しなければいけないものではありません。目的地で充電できることがわかっていれば、途中の急速充電は10分程度(目的地に到着できるSOCまで)にとどめておくといった選択肢もあります。エンジン車では給油の度に「満タン」にするのが当たり前だった人も、EVでは「30~80%」を上手に活用するよう工夫するのがおすすめです。

航続距離についても、大容量バッテリーを搭載して一充電で400km以上走れるEVが数多くデビューしています。充電は休憩のついでにすればいいので、一気に400km走れてもまだ足りないというケースは、そんなに多くないでしょう。

バッテリーを大容量にすれば航続距離は延びますが、電池を増やす分だけ車重は重くなり、車両価格も高価になってしまいます。中国でバッテリー容量が小さく急速充電もできない安価なEVが大ヒットしているというニュースをご存じの方も多いでしょう。航続距離やバッテリー容量も、ライフスタイル=自動車の使い方を工夫することで、それほど大容量なものは必要ないと評価されているのです。

つまり、「EVのバッテリーの課題」とはエンジン車に慣れた私たちの「ライフスタイルの課題」と結びついており、今までのライフスタイルを振り返るいいきっかけになるかもしれません。

もちろん、より高性能で低価格なバッテリーの開発には、世界中の企業がチャレンジを続けています。バッテリーの進化がすなわちEVの進化に結びついていくことは間違いありません。

※本記事の内容は公開日時点での情報となります。