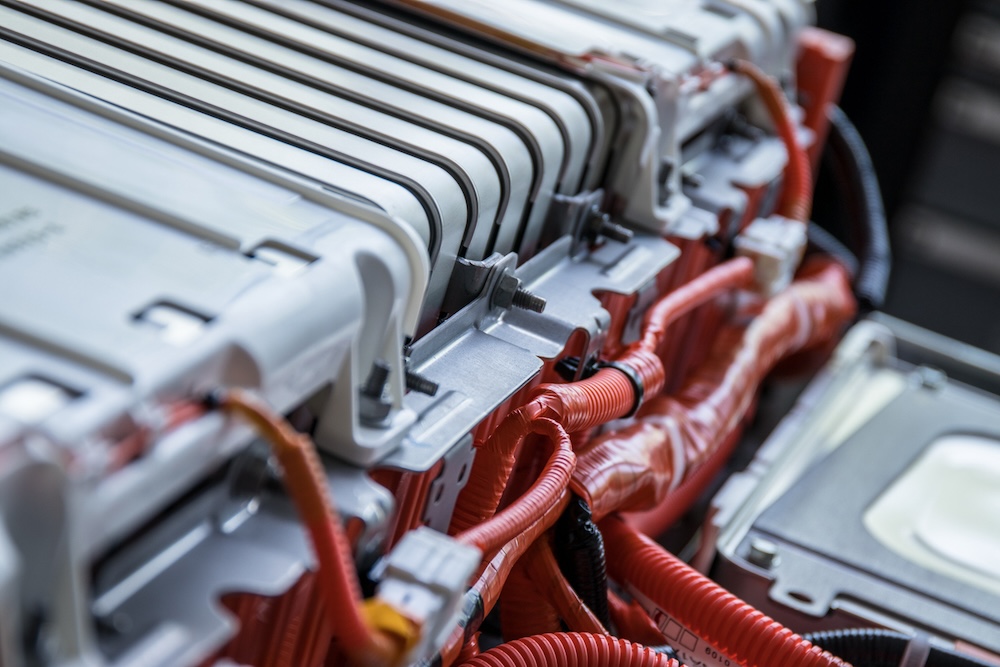

駆動用バッテリーは電気自動車(EV)のもっとも重要なパーツのひとつです。しかし、一般的にその性能は徐々に劣化していき、車用としての寿命を終えて廃棄される使用済みバッテリーが以前から問題になってきました。そこで注目されるのがリサイクルやリユースです。はたしてEVのバッテリーはリサイクルできるのか? 企業や自動車メーカーの取り組みを交えてEV DAYS編集部が解説します。

- EVバッテリーのリサイクルが必要な理由は?

- EVバッテリーは本当にリサイクルできるの?

- 【メーカー別】EVバッテリーリサイクル最前線

- EUが強化した使用済みバッテリー規制とは?

- 世界規模で本格化していくバッテリーのリサイクル

EVバッテリーのリサイクルが必要な理由は?

EVの駆動用バッテリーのリサイクルは、最近になって急に注目され始めたわけではありません。約15年前に三菱「i-MiEV」や日産「リーフ」が世界初の量産型EVとして登場したときから、ずっと課題となってきたテーマでした。そこにはおもに以下の2つの理由があります。

使用済みバッテリーの大量廃棄時代がやってくる!?

まず大きな理由として、使用済みバッテリーが大量廃棄されることによって引き起こされる環境問題への懸念があります。

使い方にもよりますが、EVのバッテリーは使用年数や走行距離数、充放電回数とともに徐々にSOH(バッテリーの健全度)が低下し、一定期間を過ぎると車用としてのいわゆる“寿命”を迎えます。

こうした使用済みのバッテリーは、EVが本格的な普及期に入ると大量廃棄の時代を迎えます。国内では2030年に廃棄量が約15万台分に達し、廃棄が本格化するとみられています1)。

ゴミとなった大量の使用済みバッテリーは、埋め立て処分場の不足を招くだけでなく、有害物質が大気、土壌、水質の汚染を引き起こし、人間の健康に悪影響を及ぼすリスクがあります。

レアメタルの影響でEVの車両価格がハネ上がる!?

また、使用済みバッテリーのリサイクルは、バッテリーの原材料調達における他国への依存度を軽減することにもつながります。

EVに使用されるバッテリーは、その大半が高エネルギー密度、長寿命などの特長をもつリチウムイオン電池です。リチウムイオン電池にもいくつか種類はありますが、現在は「三元系」と呼ばれるリチウムイオン電池が主流となっています。

その原材料にはリチウム、ニッケル、コバルトなどの希少な鉱物資源(レアメタル)が使われ、それらの資源の生産はオーストラリア、インドネシア、コンゴ民主共和国などの特定地域に偏っています2)。

〈図〉リチウムイオン電池の原材料の主要生産地

さらに、ガソリン車に比べて割高なEVの車両価格はその約3分の1をバッテリーのコストが占めているといわれており、原材料である鉱物資源の価格が車両価格に大きく影響します。原材料の高騰は車両価格の上昇へとつながり、EVの普及拡大の妨げになるかもしれません。

このように、バッテリーのリサイクルは希少資源の確保・安定供給という観点だけでなく、EVの車両価格にも影響を与えうる重要な可能性を秘めているのです。

【あわせて読みたい記事】

▶電気自動車(EV)の価格相場はいくら?車種別価格の一覧も紹介

EVバッテリーは本当にリサイクルできるの?

しかし、EVのバッテリーに使われるリチウムイオン電池のリサイクルは技術的に非常に難しいとされており、「本当にリサイクルできるの?」と疑問に感じる人もいることでしょう。具体例を交えて使用済みバッテリーの活用方法を紹介します。

使用済みバッテリーには「2つの活用方法」がある

使用済みバッテリーを活用する方法には、大きく分けてリサイクルとリユースの2つがあります。リサイクルは「廃棄物などを原材料やエネルギー源として有効利用すること」、リユースは「使用済み製品や部品などを繰り返し使用すること」を指します3)。

このうち日本の自動車メーカー系企業や環境ベンチャー企業など、すでにいくつもの企業が実際に事業を行っているのがリユースです。

15年前から「リユース」に取り組む日産子会社

EVの駆動用バッテリーは、重量1.5tを超える車両を加速させるだけのパワーを発揮し、外出先では高出力の急速充電も行います。そうしたことから、スマートフォンなどに使われる一般的なリチウムイオン電池よりも格段に優れた性能をもっています。

EVの動力源としては不十分になった使用済みバッテリーでも、ほかの用途であればまだ十分に使える性能を残しているケースが多いわけです。

そこで、回収した使用済みバッテリーの劣化具合を測定してモジュール(※)を再構成し、モジュール性能に応じてEVの交換用バッテリー、電動フォークリフトのバッテリー、太陽光発電の定置型蓄電池、事業所のバックアップ電源などに再利用(リユース)する動きがあります。

※:複数のセル(単体の電池)をつなげた集合体。一般的にEV用のリチウムイオンバッテリーは、最小単位となるセル、このセルをまとめたモジュール、モジュールをまとめたバッテリーパックの3つで構成されている。

〈図〉使用済みバッテリーのリユース例

なかでも使用済みバッテリーのリユース事業にいち早く取り組んだのが、初代「リーフ」が発売される3カ月前に日産自動車と住友商事の合弁会社として設立された「フォーアールエナジー」です。同社の事業については以下の記事で詳しく紹介しています。興味のある方は読んでみてください。

【あわせて読みたい記事】

▶EVの使用済みバッテリー問題解決へ 「バッテリーリユース」最前線

レアメタルを回収する「リサイクル」設備をつくる企業も

一方で、使用済みバッテリーのリサイクルに関しては、まだリサイクル基盤を構築する準備段階にあるとされています。前述のように、リチウムイオン電池から希少な鉱物資源を取り出すためには非常に高度な技術とコストが必要になるからです。

ただし、企業のなかには、使用済みバッテリーの廃棄量が今後増加することを見込んでリサイクルに取り組む動きもあります。たとえば、三井物産はリチウムイオン電池のリサイクル事業などを手がける国内外の2つの企業と合弁会社を設立し、2024年9月から茨城県ひたちなか市の工場でリチウムイオン電池のリサイクル事業を開始するとしています4)。

EVバッテリーのリユース、リサイクルともに長期的には成長し続ける市場とされており、2030年に1200億円規模、2050年には2兆円を上回る規模に達するとの試算もあります5)。

参考資料

3)リデュース・リユース・リサイクル推進協議会「3Rについて」

4)三井物産「リチウムイオン電池リサイクル事業の国内合弁会社設立に合意」

5)日本総研「EV 電池サーキュラーエコノミー 8兆円市場のゆくえ」P12

【あわせて読みたい記事】

▶【図解】電気自動車(EV)バッテリーの基礎知識。仕組みや種類、車種別容量まで解説

【メーカー別】EVバッテリーリサイクル最前線

EVをつくって使用済みバッテリーを生み出す側の自動車メーカーは、バッテリーのリサイクルやリユースにどう取り組んでいるのでしょうか。トヨタ、日産、ホンダの大手3社の取り組みを紹介します。

【トヨタ】「電池3R」で資源循環型社会を実現へ

トヨタはサーキュラーエコノミー(資源循環型の経済システム)の実現に向けて活動を進めていると宣言しています。

とくにEVなど電動車のバッテリーについては、まず“省資源”でできるバッテリーや長寿命バッテリーを開発。そのうえでリユースし、最後に環境負荷の少ない方法でリサイクルするという「電池3R(リデュース、リビルト・リユース、リサイクル)」を掲げています。

具体的には、2025年を目標に「グローバルで最大限の電池回収・無害化」「日本・米国・欧州・中国・アジアの5地域で電池3Rの運用を開始」という2つの取り組みを進めるとしています6)。

【あわせて読みたい記事】

▶︎トヨタ・クラウンスポーツ。長い歴史をひもときながら、最新のプレミアムスポーツPHEVの魅力を伝える

▶プリウスPHEV。美しく生まれ変わった、元祖国産エコカーの本気度

▶トヨタbZ4X。EVの不満点を“カイゼン”した、日常を変える世界戦略車

【日産】使用済みバッテリーを再製品化して再販売

日産は前述のとおり、初代「リーフ」を2010年に世に送り出す前から「フォーアールエナジー」を住友商事と設立し、いち早く使用済みバッテリーの問題に対して取り組んできました。

なお、フォーアールエナジーの「4R」とは、リユース、リファブリケート(再製品化)、リセール(再販売)、リサイクルを意味します7)。使用済みバッテリーを分解して再製品化し、さまざまな用途のために再販売する点が日産の特長といえるでしょう。

【ホンダ】米国のバッテリーリサイクル企業と協業

ホンダもライフサイクルを通じて「環境負荷ゼロ」の循環型社会の実現を目指しており、そのための取り組みとして米国のバッテリーリサイクル企業、Ascend Elements(アセンド・エレメンツ社)との協業を発表しています8)。

アセンド・エレメンツ社は2015年に米国マサチューセッツ州で設立された企業で、バッテリー資源のリサイクル技術に強みを持つとされます9)。

ホンダはこの協業を通じてアセンド・エレメンツ社が再資源化するリチウム、ニッケル、コバルトなどのリサイクル資源を安定調達し、北米で生産する電動車用のバッテリーサプライチェーンのなかで活用を図ることを目指すとしています。

参考資料

6)トヨタ「トヨタ、サーキュラーエコノミー(資源循環型の経済システム)の実現に向け、電池3Rの取り組みを加速」

7)日産「電気自動車用としての役目を終えたリチウムイオン電池、JR東日本の踏切保安装置用電源に生まれ変わる。」

8)ホンダ「HondaとAscend Elements、北米でのリチウムイオンバッテリー用

リサイクル資源の安定調達についての協業に基本合意」

9)日本貿易振興機構「米バッテリーリサイクルのアセンド・エレメンツ、正極材の生産へ4億6,000万ドル調達(米国、シンガポール、カタール)」

EUが強化した使用済みバッテリー規制とは?

使用済みバッテリーのリサイクルに取り組んでいるのは日本の自動車メーカーだけではありません。BMW、フォルクスワーゲン、メルセデス・ベンツ、ボルボ…。欧州の大手自動車メーカーの多くがバッテリーのリサイクルやリユースに取り組んでいます。

背景にあるのはEU(欧州連合)の規制強化です。EUは2023 年 8 月に新たな「バッテリー規則」を発効し、廃電池の再資源化やリサイクル材の採用を定めた新しいルールを導入しました10)。

たとえば、EV用のバッテリーについては、2031 年 8 月から一部の原材料につき一定の割合で再生材(生産時の不良品または使用済みバッテリーから再資源化したもの)を使用することが義務化され、具体的な再生材使用率は、コバルトが 16%、リチウムとニッケルが6%などとなっています。

こうしたバッテリーをめぐる規制強化により、今後はバッテリーのリサイクルやリユースが世界各国で進んでいくかもしれません。

【あわせて読みたい記事】

▶【自動車産業のカーボンニュートラル】国内主要メーカーはどう取り組んでいる?

世界規模で本格化していくバッテリーのリサイクル

EVはゼロエミッションで地球環境にやさしい自動車です。しかし、使用済みバッテリーのリサイクルやリユースに取り組み、埋蔵量に限りのある希少な資源を有効活用すれば、地球環境にもっと貢献することができます。

いまのところリユースが現実的な手段となっていますが、やがてバッテリーのリサイクルが世界規模で本格化するはずです。そうなったらますますEVの価値も高まるのではないでしょうか。

【あわせて読みたい記事】

▶リン酸鉄リチウムイオンバッテリーとは?注目される理由やメリットを解説

※本記事の内容は公開日時点での情報となります