近年、太陽光発電は一般住宅にも積極的に取り入れられています。しかし、そもそも太陽光発電はどのように電気をつくっているのでしょうか? また、自宅に太陽光発電を導入した場合、どのように電気代節約につながったり、売電収入を得たりすることができるのでしょうか? この記事では、図を用いながらわかりやすく解説していきます。

この記事は2022年2月7日に公開した内容をアップデートしています。

- 【最新情報】日本の太陽光発電の発電量は世界でもトップクラス

- 【図解】太陽光発電で電気がつくられる仕組み

- 太陽光発電のメリット・デメリット

- 太陽光発電で1日につくられる発電量

- 電気代削減につながる「自家消費」と「売電」

- 太陽光発電における売電の仕組み

- 太陽光発電の売電収入を増やす方法

- 太陽光発電の設置費用相場

- 太陽光発電の設置費用を安くするコツ

- 太陽光発電や売電を理解して、後悔のない導入を

【あわせて読みたい記事】

▶【体験談】太陽光発電、つけてよかった!後悔しないコツも解説

【最新情報】日本の太陽光発電の発電量は世界でもトップクラス

日本の年間発電電力量に占める太陽光発電の発電量の割合は、2018年度が6.6%、2020年度は8.9%、2022年度は10.6%と年々上昇しています1)。さらに、2022年の国際エネルギー機関「IEA」のデータによれば、太陽光発電設備の累積導入量は世界第3位です。これは中国・アメリカに次ぐもの2)。国土の大きさに対して積極的に導入をしていることがわかります。

また、太陽光発電は一般家庭にとっても身近になっています。2021年10月に閣議決定された第6次エネルギー基本計画では「2030年において新築戸建住宅の6割に太陽光発電設備が設置されることを目指す」とされました。さらに東京都でも2025年4月以降に新築される戸建住宅にはソーラーパネルの設置が義務化されます3)。

このように、日本は太陽光発電導入の推進国であり、太陽光発電導入は我々にとって身近な存在になってきているといえるでしょう。

参考資料

1)環境エネルギー政策研究所「国内の2022年度の自然エネルギー電力の割合と導入状況(速報 )」

2)新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)「国際エネルギー機関(IEA) 太陽光発電システム研究協力プログラム報告書」

3)東京都「太陽光発電設置 解体新書」

【図解】太陽光発電で電気がつくられる仕組み

では、そんな太陽光発電ではどのような仕組みで電気がつくられているのでしょうか。

太陽光を電気エネルギーに変換する仕組み

太陽光発電で大きな役割を果たすのは、「太陽電池」をたくさん集めたソーラーパネルです。

太陽電池とは、太陽光の光エネルギーを電気に変換する「発電機」のこと。電気を蓄える一般的な「電池」のことではありません。この太陽電池は「n型半導体」と「p型半導体」という2種類の半導体を貼り合わせてつくられています。

〈図〉ソーラーパネルで電気がつくられる仕組み

ソーラーパネル(太陽電池)に太陽光が照射されると、n型半導体に「マイナスの電気を帯びた電子」が、p型半導体には「プラスの電気を帯びた正孔」が集まり、プラス極とマイナス極が形成されます。すると、自然と電子が導線を伝わってマイナス極からプラス極へ移動して電気の流れが生じます。こうして電気が生まれるのです。

これは、物質に光が当たると、その物質から電子が外に飛び出してしまう「光電効果」という現象を利用した発電方法です。

太陽光発電の発電効率は高い?

太陽光発電は、光以外のエネルギーを必要としません。そのため、発電効率は高いように感じますが、実際のところはどうなのでしょうか。

そもそも発電効率とは、一般的に「発電するために投入した燃料のもつエネルギーのうち、電気に変換された割合」を意味します。太陽光発電の場合は「変換効率」と呼ばれることが多いのですが、同様の意味を指しています。

製品によって性能が多少異なりますが、国内で流通しているソーラーパネルの変換効率(モジュール変換効率)は約20%。これは光エネルギーのうち、2割を電気に変換できるということです。

一方、ほかの再生可能エネルギーだと風力発電は約30~40%、水力発電は約80%。これと比べると、太陽光発電の変換効率は20%ですから、数字上は低いです。

しかし、光以外のエネルギーを用いずに発電できますから、発電効率以上のメリットがあると言えるでしょう。発電効率について、もっと知りたい方については、以下の記事をご参考ください。

【あわせて読みたい記事】

︎▶太陽光発電の「変換効率」とは?計算方法や発電量を増やす方法を紹介

太陽光発電のメリット・デメリット

太陽光発電で電気がつくられる仕組みを知ったところで、自宅に導入するときのメリットとデメリットも理解していきましょう。

5つのメリット

太陽光発電を自宅に導入するメリットは、おもに下記の5つです。

太陽光発電の5つのメリット

・電気代を節約できる

・売電収入を得られる

・環境保全に貢献できる

・停電時も電気が使える

・エコキュートと相性がよい

太陽光発電は、光が当たる場所に設置しておけば、何もしなくても電気を生み出してくれます。そのため電気代の節約につながるのはもちろん、余った電気は電力会社に販売して売電収入を得ることもできます。

さらに、光のみをエネルギーにした環境にやさしい発電方法であることも大きなメリットのひとつ。また、太陽が昇っている時間帯であれば停電時にも電気が使えますし、蓄電池とセットで活用すれば夜間に電気を使うこともできます。

さらに、高効率給湯機・エコキュートとの相性のよさも特徴です。家庭で使用されるエネルギー(電気・ガスを含む)のうち実に約3割が給湯に使われます4)。給湯機を太陽光発電専用の高効率なエコキュート「おひさまエコキュート」にすることで自家消費の増加やエコにつながります(「自家消費」に関しては後述 )。

【あわせて読みたい記事】

︎▶︎︎おひさまエコキュートとは?特徴やメリットとデメリットを解説

4つのデメリット

太陽光発電のデメリットはおもに下記の4つです。

太陽光発電の4つのデメリット

・設置費用がかかる

・発電量が天気に左右される

・機器交換・メンテナンスが必要になる

・屋根の材質や形状に制約がかかる

太陽光発電には、月々の電気代を抑えられるというメリットがある反面、初期費用や定期的なメンテナンス費用が必要です。ただし、設置にあたって補助金を受けられる場合も多く、「エネカリ/エネカリプラス」など初期費用がかからない※定額利用サービスもあります。工夫次第で金額面でのデメリットを解消することは可能です。

※エネカリプラスは別途足場代等の費用がかかる場合があります。

太陽光発電のメリット・デメリットについてより詳しく確認したい方は、以下の記事をあわせてご覧ください。

【あわせて読みたい記事】

▶︎太陽光発電のメリット・デメリットを初心者向けにわかりやすく解説!

太陽光発電で1日につくられる発電量

ここからは、太陽光発電でどのくらいの発電量を得ることができるのかを解説します。

システム容量1kWあたりの発電量は?

太陽光発電協会(JPEA)によると、ソーラーパネルのシステム容量1kWあたりの発電量は1日で約2.7kWh、年間で約1000kWhが目安とされています5)。

システム容量はソーラーパネルがどれだけ発電できるかを表す数値で、単位はkW(キロワット)です。また、kWh(キロワット時)は「1時間あたりに得られる発電量」の単位で、システム容量(kW)×時間(h)で算出されます。

なお、この数値はあくまで目安です。実際は地域や立地、季節、ソーラーパネルの種類、また経過年数によっても発電量は変動します。日照時間の多い地域であれば、発電量が多くなり、逆に少ない地域なら発電量も少なくなります。

〈表〉太陽光発電で発電量を左右する要素

| システム容量 | 使用するソーラーパネルの変換効率・設置面積・劣化具合によって変動 |

| 日射量 | 地域・設置場所、ソーラーパネルの設置向き・角度、季節、天気によって変動 |

| システム上発生するロス量 | 使用するパワーコンディショナーの変換効率によって変動 |

参考資料

5)太陽光発電協会(JPEA)「よくあるご質問」

一般住宅の太陽光発電でつくられる発電量の目安は?

一般住宅の太陽光発電で使われるソーラーパネルの多くは、システム容量が3~5kW程度です。

上記のとおり、1kWあたり1日約2.7kWhが目安ですから、太陽光発電のシステム容量が3kWの場合は1日約8.1kWh、5kWで約13.5kWhを発電できる計算になります。なお、年間だと3kWで3000kWh、5kWで5000kWhが目安となります。

太陽光発電だけで1日に必要な電力量は足りる?

一般家庭の使用電力量の平均は、年間4175kWhです6)。システム容量1kWあたりの発電量を年間1000kWhとすると、4.2kW分のソーラーパネルを設置すれば、数値上は年間の消費分の電力量を発電できることになります。

ただし、太陽光発電でつくった電気は、蓄電池などがないと貯めておくことができません。つまり、太陽光発電だけだと夜間は電気を電力会社から購入するしかありません。1日分の使用電力量すべてをカバーすることはできないでしょう。

その代わり、家庭で使用する分を超過して余った太陽光発電の電気は、電力会社に売電することができます。その収入で、電気代の一部をまかなうことは可能です。

もちろん、蓄電池や電気自動車(EV)を蓄電池代わりにするV2Hを導入すれば、昼間のうちに発電した電気を貯めておき、夜間に使うことができます。そうすれば、昼間の発電量次第ですが、1日に必要な電気をすべてまかなうことも不可能ではないでしょう。

【あわせて読みたい記事】

▶︎太陽光発電の1日の発電量は?季節・地域別の発電量、シミュレーション方法も解説

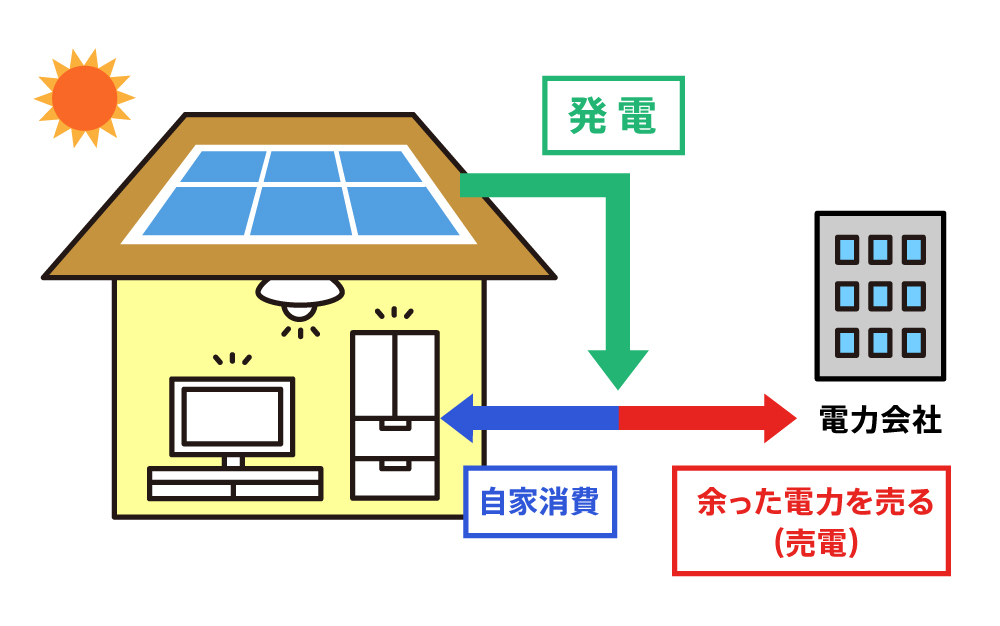

電気代削減につながる「自家消費」と「売電」

住宅用の太陽光発電では、発電した電気を「自家消費」して、余ったら電力会社に「売電」し収入を得ることができます。

これらを上手に組み合わせると、電気代削減に大きくつながります。「自家消費」と「売電」の理解を深めていきましょう。

電気代が年間6万円以上もおトクに!?「自家消費」

「自家消費」とは、発電した電気をそのまま自宅で使用することです。

環境省のデータ7)から計算すると、5kWの太陽光発電を導入している住宅が年間で発電する電力量は全国平均で6515kWh 。また、経済産業省のデータ8)によると、そのうち30%(※自家消費率の平均値)が自家消費に回され、1年間に自家消費する電力量は約1955kWhに上ります。

これは、電気代で考えると6万605円相当※です(1kWhあたり31円9)の場合)。あくまでも一例ですが、試算上、太陽光発電を導入した平均的な戸建住宅では1年あたり6万605円相当の電気代を節約できることになるのです。

※電力量料金のみの金額です。基本料金・燃料費調整額・再生可能エネルギー発電促進賦課金は加味していません。

参考資料

7)環境省「令和3年度再エネ導入ポテンシャルに係る情報活用及び提供方策検討等調査委託業務報告書」P115

8)経済産業省 資源エネルギー庁 第91回 調達価格等算定委員会配付資料「太陽光発電について」P41

9)全国家庭電気製品公正取引協議会「よくある質問 Q&A」

年間7万円以上も収入が得られる!?「売電」

売電とは、発電して余った電気を電力会社に売ることです。

電気はその性質上簡単に貯めておくことができません。そのため、太陽光発電だけでは「昼間に太陽光発電で発電した電気を貯めておいて夜に使う」ということはできないのです。

住宅の太陽光発電でつくられた電気も、自家消費した後で余りが出たときは、その「余剰電力」を電力会社に買い取ってもらうことになります。

自家消費と同じ条件で考えた場合、自家消費以外の割合が売電率に相当します。つまり、売電される割合は平均70%です。年間にして約4560kWhが売電できることになります。

住宅用(容量10kW未満)の太陽光発電の場合、売電の単価は1kWhあたり16円(2024年度認定・FIT制度10))ですから、年間の売電収入は7万2960円に上ります。

【あわせて読みたい記事】

▶︎太陽光発電の売電収入はどれくらい? 確定申告が必要な場合の手続きも解説

参考資料

10)経済産業省 資源エネルギー庁「FIT・FIP制度」

「自家消費」の比率を高めるほどおトクになる

あくまで試算結果ではありますが、前述のとおり「自家消費」と「売電」を組み合わせることで、5kWの太陽光発電の導入で年間13万円程度おトクになることがわかります。

ただ、近年の傾向からいうとFIT制度の売電単価は年々低くなっているほか、FIT制度は10年で終了するため、11年目以降で売電単価はさらに下がります。

一方で、電気料金単価は燃料価格の高騰などから高止まりしており、そもそも売電単価(16円/kWh)よりも電気料金単価(31円/kWh)の方が高い状態です。

つまり、EVやエコキュート、IHといった電気を使う機器を揃えていき、自家消費率を高めるほど、おトクになると言えるでしょう。

太陽光発電における売電の仕組み

太陽光発電を設置する場合、売電に魅力を感じている人も少なくないでしょう。この項目では、売電の仕組みについてもう少し詳しく解説していきます。

固定価格買取制度(FIT制度)とは?

太陽光発電の売電は国が決めた制度に基づいて行われます。この制度は「FIT制度」と呼ばれるものです。

FIT制度とは、固定価格買取制度(Feed-in Tariff)のことで、太陽光発電でつくった電気を、あらかじめ決められた期間、決められた単価で買い取るよう、電力会社に義務づける制度です。10kW未満の住宅用の場合、固定価格での買取期間が10年間と定められており、たとえば、2024年3月にFIT制度の適用を受けた場合、10年後の2034年3月まで同じ単価で売電できます。

FIT制度は事業者や一般家庭に対し、再生可能エネルギーの導入を促す目的で設けられました。

FIT制度により保証される売電単価は毎年見直されていて、2024年度は10kW未満の住宅用の場合、16円/kWh。2022・2023年度は17円/kWh、2021年度は19円/kWh、2020年度が21円/kWhですから、売電単価は年々低下傾向にあります。

なお、FIT制度を利用して買い取ってもらえる電力は、「自宅で必要な電気を利用したあとの余剰分のみ」と定められています。

売電するために必要な手続き

太陽光発電の売電をスタートするためには、国と電力会社に申請手続きをしなければなりません。この手続きには専門的な書類が必要なので難しいと思われるでしょう。ただ、太陽光発電の設置業者などが代行してくれたり、サポートしてくれたりしますので心配は不要です。

売電収入を増やす方法

ライフスタイルなどによっては、「自家消費よりも売電収入を増やしたい」ということもあるでしょう。そこで、本項では売電収入を増やすためのポイントを紹介します。

効率よく発電する

太陽光発電の発電量が増えれば、それだけ売電収入も増やせます。屋根に取り付けるソーラーパネルの発電能力が最大になるように、パネルのメーカー、種類、形状、量、向きなどを事前に十分検討・試算して設置しましょう。また、試算内容を確認する際は、試算条件などもしっかりとチェックしてください。

省エネで無理なく自家消費量を抑える

太陽光発電の売電収入を増やすためには、省エネを心掛けて太陽光発電の自家消費量を減らすことも効果的です。

統一省エネラベル11)などを参考に、電化製品を省エネ性能の高い機器へ買い替えたり、エアコンの設定温度や使用方法を見直したりして、省エネな暮らしを目指しましょう。また、必要に応じて断熱リフォームなどを行うのも効果的です。

太陽光発電の設置費用相場

太陽光発電の設置費用は、この10年間で約3割低下していて、2023年の住宅用の設置費用は新築の場合で1kWあたり平均28.8万円となっています12)。

住宅用のソーラーパネルは3~5kWが多いため、設置費用の相場は86.4万~144万円程度と言えるでしょう。パネルのメーカーや屋根の仕様などによって費用は変わりますのであくまで目安として考えてください。

【あわせて読みたい記事】

▶︎太陽光発電の設置費用の相場は?機器の価格や売電収入との関係についても解説

太陽光発電の設置費用を安くするコツ

一般住宅に太陽光発電を導入するには、100万円前後の高額な費用がかかります。できるだけ実質的な負担を減らし、おトクに設置するためのコツを見ていきましょう。

補助金制度を活用する

太陽光発電システムの設置には、国や地方自治体の補助金制度を活用できる場合があります。ただし、補助金にはいくつも種類があり、予算や対象となる要件、スケジュールなどがそれぞれ異なるため、必ず活用できるとは限りません。活用機会を逸することがないよう、インターネットで調べたり、設置業者や国・自治体へ確認したりして、しっかり情報収集しましょう。

費用対効果を高める

太陽光発電の費用対効果を高めるには、ソーラーパネルの変換効率とパワーコンディショナーの変換効率をチェックすることが重要です。

変換効率がいいパネルであれば、設置面積を少なくできる可能性がありますし、同じ面積なら発電量が多くなります。それに変換効率のよいパワーコンディショナーを組み合わせれば、その分費用対効果を高められます。値段にもよりますができるだけ効率の良いものを選ぶとよいでしょう。

太陽光発電の初期費用を抑える方法

太陽光発電や蓄電池の初期費用などの導入コストを抑える方法として、東京電力グループが提供する「エネカリ/エネカリプラス」があります。

「エネカリ」は、初期費用0円、月々定額の利用料のみで太陽光発電をはじめ、蓄電池、エコキュート、V2HやIHクッキングヒーターなどの設備を導入することができるサービスです。また、太陽光発電で余った電気を売って収入を得ることができます。

利用期間中は故障時の修理費用も原則無料で、風水害や落雷などの自然災害補償も付いています。さらに、利用期間満了後には、そのまま設備を無償でもらい受けることができます。

「エネカリプラス」もエネカリと同様に、太陽光発電と蓄電池をおトクに利用できるサービスです。エネカリとの大きな違いは、売電収入がない分月額利用料を安く抑えられること。各家庭の事情や予算に合わせて選択できますので詳細は以下のサイトで確認しましょう。

※エネカリプラスは別途足場代等の費用がかかる場合があります。

太陽光発電や売電を理解して、後悔のない導入を

太陽光発電は、災害時の備えにもなるクリーンなエネルギー源で、一般家庭への設置件数も年々増加しています。ただし、太陽光発電の仕組みや売電に関する制度について、正しく理解していないと、導入後のトラブルや後悔を招く可能性があるでしょう。

お住まいの地域や、住宅の仕様によって得られるメリット・デメリット、費用対効果は変わってくるのでまずは信頼のできる専門の業者に相談することをおすすめします。

※本記事の内容は公開日時点での情報となります