電気自動車(EV)はガソリン車に比べて走行コストが安いというメリットがあります。さらに、税金が減免されるので維持費も安く抑えることができるといわれています。実際のところ、走行コスト、税金、保険料、車検代など、EVを所有するための費用は1年間にどれくらい必要なのでしょうか。ガソリン車との比較を交えて、EVの「維持費」をまとめて解説します。

※この記事は2023年6月28日に公開した内容をアップデートしています。

- EVの維持費の内訳は? それぞれいくらかかる?

- 1万km走ったときのEVの充電代はいくら?

- EVの維持費は、年間1万km走行で「15万円弱〜20万円強」

- EV vs.ガソリン車。維持費を比較してみた!

- 結論! EVのほうがガソリン車より維持費が相当安い

- 消耗品の不安…バッテリーの交換は必要なの?

- 車両価格、税金、充電器…EVの初期費用の相場

- EVの維持費を安く抑えるにはどうすればいい?

- ライフスタイル次第でEVの維持費の安さは大きなメリットになる

EVの維持費の内訳は? それぞれいくらかかる?

車を所有して維持していくためには、さまざまなコストが継続的に発生します。その点はEVもガソリン車と変わりません。このコストのことを「維持費」や「ランニングコスト」といい、EVの場合、その内訳は大きく分けて以下の3つになります。

維持費の内訳①走行コスト

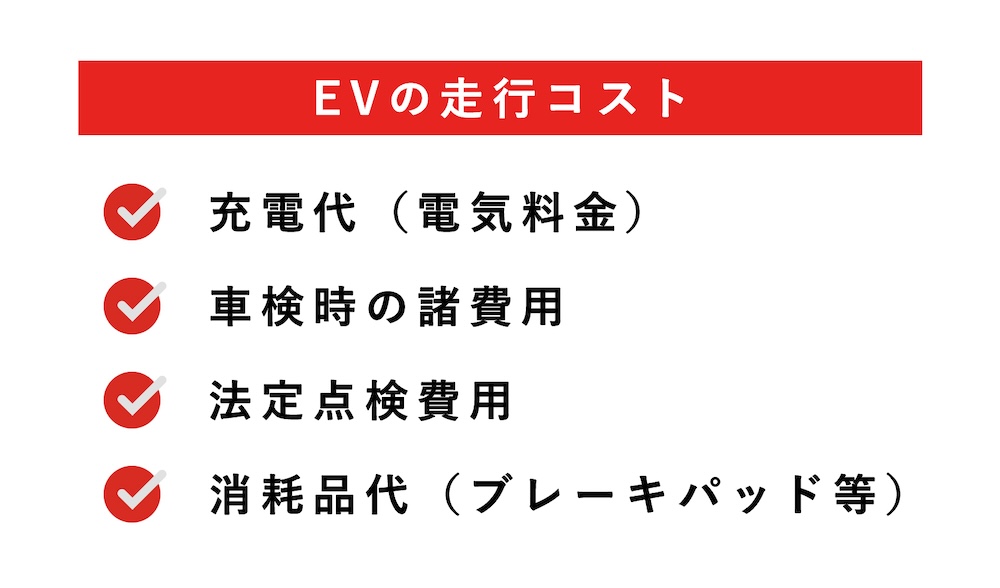

走行コストは、ひと言でいえば「車を走らせるためにかかるお金」のことで、おもに燃料代(充電代)を指します。

同じ距離を走行するならEVのほうがガソリン車よりもコストを安く抑えられる場合が多く、とくに自宅に設置した充電設備で日々の充電を行うと走行コストをかなり削減できます。

また、広い意味では車両のメンテナンス代、消耗品代(エンジンオイルやタイヤなどの交換費用)も走行コストに含まれます。

このうち、メンテナンス代はおもに「車検時の諸費用」と「法定点検費用」を指し、EVもガソリン車と同様に車検や法定点検を受ける必要があるため、こうしたメンテナンス代が発生します。

なお、乗用車の場合、車検の有効期限は新車登録から初回の検査が3年間、以降は2年間。法定点検には「12カ月点検」と「24カ月点検」があり、それぞれ点検項目数が異なります。一般的に24カ月点検は車検時に合わせて行う場合がほとんどです。

消耗品代に関しては、EVはエンジンを搭載していないのでエンジンオイルは不要ですし、回生ブレーキを利用するのでブレーキパッドの減りも早くありません。そのためかなり安く済みます。

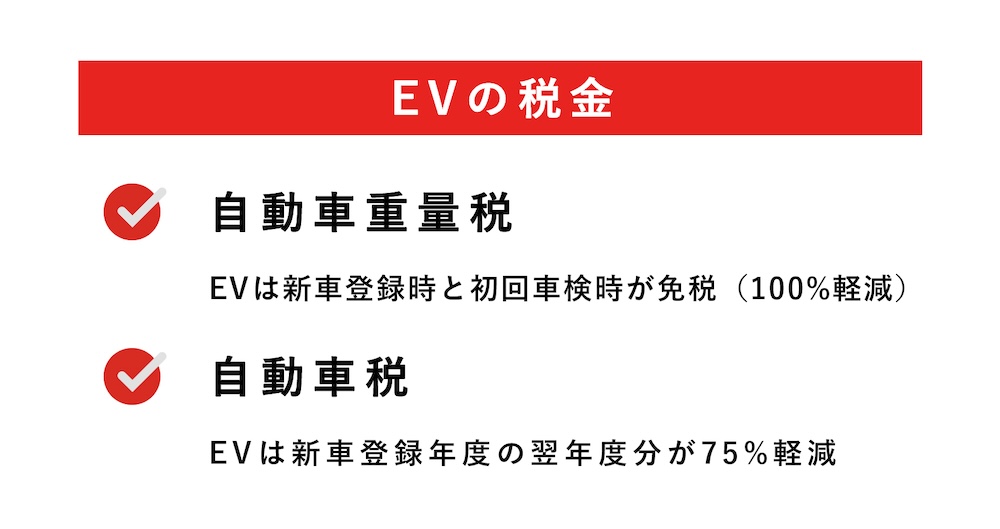

維持費の内訳②税金

一方、EV・ガソリン車にかかわらず、車を所有することで発生するコストが税金です。車にかかる税金には、車の購入時に納める「環境性能割」、新車登録時と車検時に納める「自動車重量税」、毎年1回納める「自動車税」の3種類がありますが、このうち維持費に該当するのが「自動車重量税」と「自動車税」の2つです。

「自動車重量税」は新車登録時に3年分をまとめて支払い、その後は2年ごとにある車検時に支払うことになります。普通乗用車の場合、2年ごとにある車検時の支払い(エコカー減税対象外の場合)は、1t未満の軽量コンパクトカーが1万6400円、一般的な乗用車は2万4600円(1.5t以下)から3万2800円(2t以下)が目安です1)。

このほか2年ごとにある車検時に印紙代もかかります。正式には「自動車検査登録印紙」といい、検査にかかる手数料のことです。車検の方法により金額は異なり、乗用車は1600~2300円です2)。

「自動車税」は排気量に応じて税額が決まり、毎年支払う必要があります。普通乗用車の場合、税額は2万5000円(排気量1.0L以下)から11万円(6.0L超)まで10段階。排気量2.5L超から3.0L以下で5万円ですから、3万〜5万円程度と考えておけばいいでしょう3)。

ただし、EVはエンジンがないため排気量の概念がありませんが、「自動車税」の税額は一律2万5000円(排気量1.0L以下の区分)と優遇されています。さらに「自動車重量税」が新車登録時と初回車検時に免税(100%軽減)され、「自動車税」は新車登録年度の翌年度分が75%軽減されます。EVの税金に関しては、以下の記事で解説しています。より詳しく知りたい方は読んでみてください。

【あわせて読みたい記事】

▶︎電気自動車(EV)の税金はいくらおトク? 税制優遇の具体例を紹介

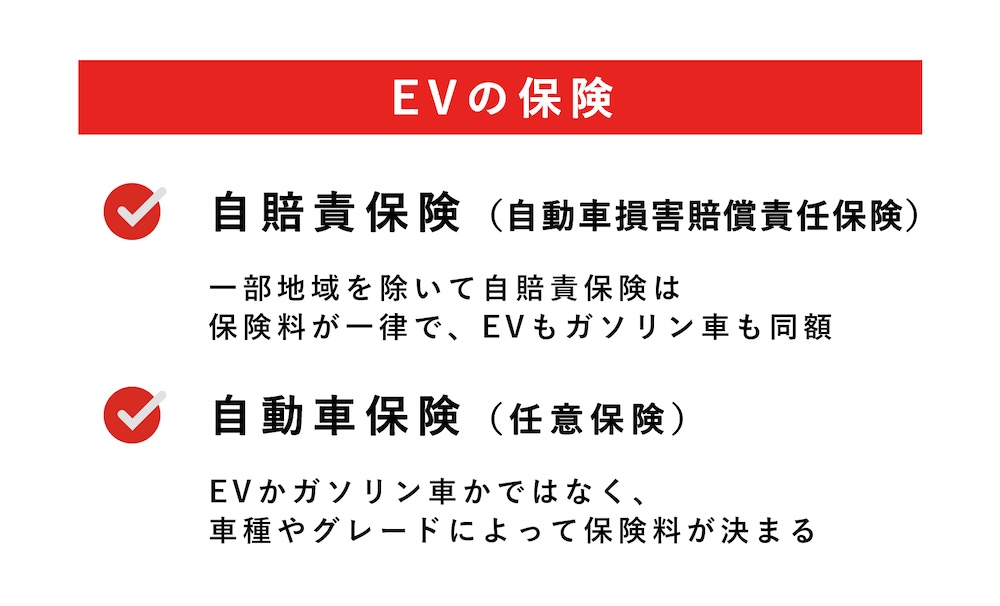

維持費の内訳③保険料

3つめの保険料は、運転中の事故など万が一の事態に備えておくためのコストです。車の保険には、法律で加入が義務づけられている強制保険の「自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)」と、任意加入の「自動車保険(任意保険)」の2種類があります。

自賠責保険は保険料が全国一律(離島・沖縄県除く)で、EVもガソリン車も金額は変わりません。保険料は次の車検分まで車検時に一括で支払うのが一般的です。離島・沖縄県を除く地域の場合、普通乗用車なら新車購入時は初回車検までの3年分(36カ月)で2万3690円、以後は車検ごと(24カ月分)で1万7650円となっています4)。

一方、運転時のリスクに幅広く対応する任意保険の保険料は一律ではありません。車の型式ごとの事故発生状況や支払い保険料、使用者の年齢などを基に、損害保険料率算出機構が設定する「型式別料率クラス」5)を参考にして決まります。EVかガソリン車かではなく、車種や保険金支払い実績などによって決まるのです。

ただし、同クラスのEVとガソリン車とを比較した場合、車両価格の高いEVのほうが車両保険料も高くなる傾向があります。

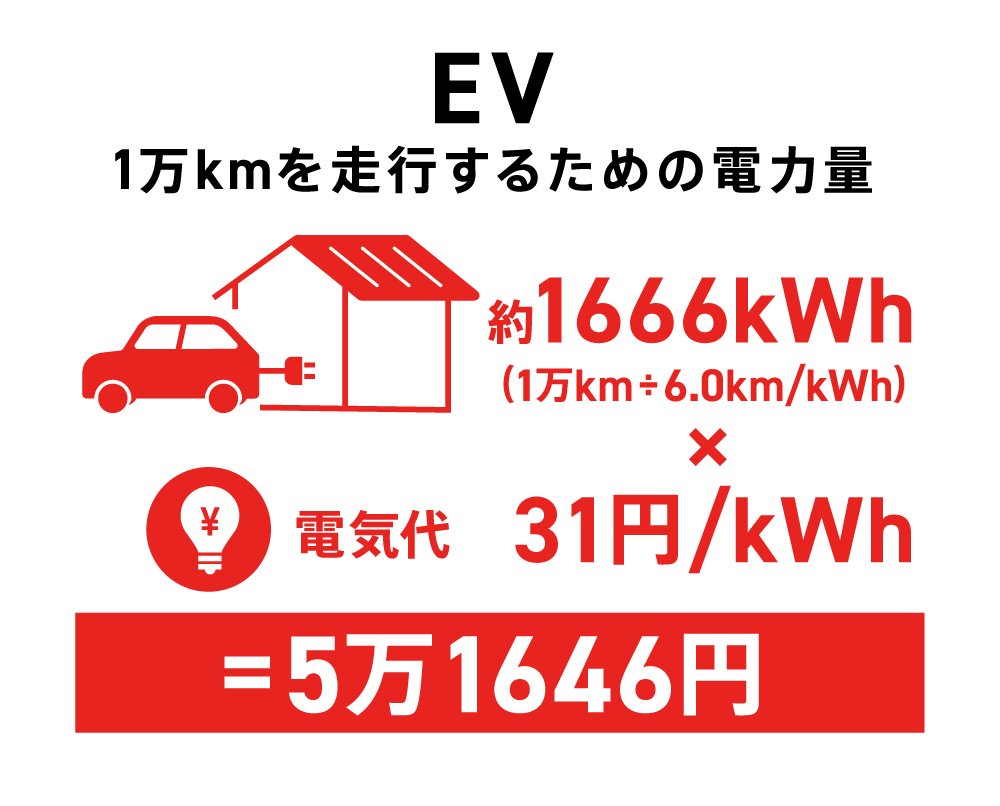

1万km走ったときのEVの充電代はいくら?

EVの維持費を詳しく紹介する前に、EVの充電代を試算してみましょう。自宅充電を想定し、電費が6.0km/kWh、充電料金が31円/kWh(※1)、走行距離は年間1万kmと仮定します。

※1:全国家庭電気製品公正取引協議会の公表情報参照。電力量料金のみの金額。基本料金・燃料費調整額・再生可能エネルギー発電促進賦課金は加味していない。

〈図〉EVの1年間の充電代

このように、EVを走らせるために必要な年間の充電代は5万1646円となります。なお、ガソリン車を1万km走行させたときの燃料代は10万9890円ですので、いかにEVの走行コストが安いかがわかるでしょう(ガソリン車の試算詳細はコチラ)。

EVの維持費は、年間1万km走行で「15万円弱〜20万円強」

それでは、EVを所有して維持していくためのコスト=維持費は年間でいくらかかるのか、具体的にみていきましょう。

試算の条件は、まず2024年度に購入したと仮定。購入初年度(〜2025年3月)を0年度目として計算し、次の年度(2025年4月からの1年間)を1年度目として定めます。0年度目の税金等は初期費用に含まれますので、購入の翌年度以降の1〜5年度目までの維持費をランニングコストとして試算しました。

なお、今回のEVの試算条件は以下のとおりです。

| 項目 | 設定 |

| 車両 | 普通乗用車 |

| 車両価格 | 400万円程度 |

| 車両重量 | 1.6t |

| 年間の走行距離 | 1万km |

| 消耗品費 | なし(※) |

※不定期で発生するため。

【備考】自動車重量税はエコカー減税により初回車検時までは免税されます。任意保険料は「新規6等級、30歳以上、車両保険なし、1年間契約」の内容で初回契約を行い、毎年等級が上がっていくものと仮定します。また、任意保険の金額はソニー損保のネット見積もり(インターネット割引分を除く)を参考としました。

Ⅰ.1年度目(EV)

| 項目 | 有無 | 金額 |

| 自動車税(年1回) | 有 | 6500円(75%軽減) |

| 自動車重量税(車検毎) | 無 | 0円 |

| 自賠責保険(車検毎) | 無 | 0円 |

| 印紙代(車検毎) | 無 | 0円 |

| 任意保険(1年) | 有 | 7万円 |

| 法定点検費用 | 有 | 2万円 |

| 車検時諸費用(法定点検含む) | 無 | 0円 |

| 走行コスト(充電代) | 有 | 5万1646円 |

| 総額 | 14万8146円 |

Ⅱ.2年度目(EV)

| 項目 | 有無 | 金額 |

| 自動車税(年1回) | 有 | 2万5000円 |

| 自動車重量税(車検毎) | 無 | 0円 |

| 自賠責保険(車検毎) | 無 | 0円 |

| 印紙代(車検毎) | 無 | 0円 |

| 任意保険(1年) | 有 | 5万7000円 |

| 法定点検費用 | 有 | 2万円 |

| 車検時諸費用(法定点検含む) | 無 | 0円 |

| 走行コスト(充電代) | 有 | 5万1646円 |

| 総額 | 15万3646円 |

Ⅲ.3年度目(EV、車検実施)

| 項目 | 有無 | 金額 |

| 自動車税(年1回) | 有 | 2万5000円 |

| 自動車重量税(車検毎) | 有 | 0円(免税) |

| 自賠責保険(車検毎) | 有 | 1万7650円 |

| 印紙代(車検毎) | 有 | 1600円 |

| 任意保険(1年) | 有 | 5万円 |

| 法定点検費用 | 無 | 0円 |

| 車検時諸費用(法定点検含む) | 有 | 4万円 |

| 走行コスト(充電代) | 有 | 5万1646円 |

| 総額 | 18万5896円 |

Ⅳ.4年度目(EV)

| 項目 | 有無 | 金額 |

| 自動車税(年1回) | 有 | 2万5000円 |

| 自動車重量税(車検毎) | 無 | 0円 |

| 自賠責保険(車検毎) | 無 | 0円 |

| 印紙代(車検毎) | 無 | 0円 |

| 任意保険(1年) | 有 | 4万9000円 |

| 法定点検費用 | 有 | 2万円 |

| 車検時諸費用(法定点検含む) | 無 | 0円 |

| 走行コスト(充電代) | 有 | 5万1646円 |

| 総額 | 14万5646円 |

Ⅴ.5年度目(EV、車検実施)

| 項目 | 有無 | 金額 |

| 自動車税(年1回) | 有 | 2万5000円 |

| 自動車重量税(車検毎) | 有 | 2万円 |

| 自賠責保険(車検毎) | 有 | 1万7650円 |

| 印紙代(車検毎) | 有 | 1600円 |

| 任意保険(1年) | 有 | 4万7000円 |

| 法定点検費用 | 無 | 0円 |

| 車検時諸費用(法定点検含む) | 有 | 4万円 |

| 走行コスト(充電代) | 有 | 5万1646円 |

| 総額 | 20万2896円 |

このように、1万km走行するために必要な年間の充電代を加えると、EVの維持費は年間約15万円弱から20万円強となります。

すでにガソリン車に乗っている人なら、EVの維持費がいかに安いかがよくわかると思います。なお、充電代の5万1646円を除いたときのEVの維持費は年間約10万円弱〜15万円強です。

【あわせて読みたい記事】

▶︎電気自動車(EV)の補助金は上限いくら?国や自治体の制度、注意点を解説

EV vs.ガソリン車。維持費を比較してみた!

一方のガソリン車は年間どれくらいの維持費がかかるのでしょうか。上記のEVと同クラスのガソリン車をモデルとし、年間にかかる走行コスト、年ごとの維持費をそれぞれ計算してみます。

ガソリン車の走行コストはEVより2倍以上高い

まず燃料代の試算では、燃費を15km/L、ガソリン価格を165円/Lとし、EVと同様に走行距離を年間1万kmとします。

試算の結果は以下のとおりです。

〈図〉ガソリン車の1年間の燃料代

上記条件のガソリン車の場合、年間の燃料費は約11万円となりました。EVは5万1646円でしたので、ガソリン車の走行コスト(燃料代)はEVより 2倍以上高いことになるわけです。

ガソリン車の年間維持費はいくら?

次に、やはりEVと同じように1年間にかかる走行コストに税金や保険料、メンテナンス代などを加えたガソリン車の年間維持費を、購入の翌年度以降の1〜5年度目までそれぞれ年ごとに紹介します。

ガソリン車の試算の条件は以下のとおりです。

| 項目 | 設定 |

| 車両 | 普通乗用車/排気量1.8L |

| 車両価格 | 250万円程度 |

| 年間の走行距離 | 1万km |

| 車両重量 | 1.3t |

| 消耗品費 | エンジンオイル交換(年1回) |

※エコカー減税非対象車

なお、前述のように任意保険はEVかガソリン車かではなく、車種や保険金支払い実績などで決まります。車両価格が影響するため、価格の安いガソリン車のほうが保険料は安くなる場合があります。それを踏まえたうえで、ガソリン車の維持費を見てみましょう。

【備考】ガソリン車はエンジンや変速機など複雑な機構を搭載しているので、EVに比べて定期交換が必要な消耗品も多くなります。しかし、現在は新車時に3年または5年分のメンテナンス料金をおトクなパックにした「メンテナンスパック」に加入するのが一般的です。また、故障時には新車保証が適用され、5年目までに大きな負担が発生する可能性は低いと考えられるため、ここではエンジンオイル交換以外の部品交換等のメンテナンス代を除外しています。また、任意保険の金額はEV同様の条件でソニー損保のネット見積もりを参考としました。

Ⅰ.1年度目(ガソリン車)

| 項目 | 有無 | 金額 |

| 自動車税(年1回) | 有 | 3万6000円 |

| 自動車重量税(車検毎) | 無 | 0円 |

| 自賠責保険(車検毎) | 無 | 0円 |

| 印紙代(車検毎) | 無 | 0円 |

| 任意保険(1年) | 有 | 6万円 |

| 法定点検費用 | 有 | 2万円 |

| 車検時諸費用(法定点検含む) | 無 | 0円 |

| エンジンオイル交換代 | 有 | 5000円 |

| 走行コスト(ガソリン代) | 有 | 10万9890円 |

| 総額 | 23万890円 |

Ⅱ.2年度目(ガソリン車)

| 項目 | 有無 | 金額 |

| 自動車税(年1回) | 有 | 3万6000円 |

| 自動車重量税(車検毎) | 無 | 0円 |

| 自賠責保険(車検毎) | 無 | 0円 |

| 印紙代(車検毎) | 無 | 0円 |

| 任意保険(1年) | 有 | 4万7000円 |

| 法定点検費用 | 有 | 2万円 |

| 車検時諸費用(法定点検含む) | 無 | 0円 |

| エンジンオイル交換代 | 有 | 5000円 |

| 走行コスト(ガソリン代) | 有 | 10万9890円 |

| 総額 | 21万7890円 |

Ⅲ.3年度目(ガソリン車、車検実施)

| 項目 | 有無 | 金額 |

| 自動車税(年1回) | 有 | 3万6000円 |

| 自動車重量税(車検毎) | 有 | 2万4600円 |

| 自賠責保険(車検毎) | 有 | 1万7650円 |

| 印紙代(車検毎) | 有 | 1600円 |

| 任意保険(1年) | 有 | 4万円 |

| 法定点検費用 | 無 | 0円 |

| 車検時諸費用(法定点検含む) | 有 | 4万円 |

| エンジンオイル交換代 | 有 | 5000円 |

| 走行コスト(ガソリン代) | 有 | 10万9890円 |

| 総額 | 27万4740円 |

Ⅳ.4年度目(ガソリン車)

| 項目 | 有無 | 金額 |

| 自動車税(年1回) | 有 | 3万6000円 |

| 自動車重量税(車検毎) | 無 | 0円 |

| 自賠責保険(車検毎) | 無 | 0円 |

| 印紙代(車検毎) | 無 | 0円 |

| 任意保険(1年) | 有 | 3万9000円 |

| 法定点検費用 | 有 | 2万円 |

| 車検時諸費用(法定点検含む) | 無 | 0円 |

| エンジンオイル交換代 | 有 | 5000円 |

| 走行コスト(ガソリン代) | 有 | 10万9890円 |

| 総額 | 20万9890円 |

Ⅴ.5年度目(ガソリン車、車検実施)

| 項目 | 有無 | 金額 |

| 自動車税(年1回) | 有 | 3万6000円 |

| 自動車重量税(車検毎) | 有 | 2万4600円 |

| 自賠責保険(車検毎) | 有 | 1万7650円 |

| 印紙代(車検毎) | 有 | 1600円 |

| 任意保険(1年) | 有 | 3万8000円 |

| 法定点検費用 | 無 | 0円 |

| 車検時諸費用(法定点検含む) | 有 | 4万円 |

| エンジンオイル交換代 | 有 | 5000円 |

| 走行コスト(ガソリン代) | 有 | 10万9890円 |

| 総額 | 27万2740円 |

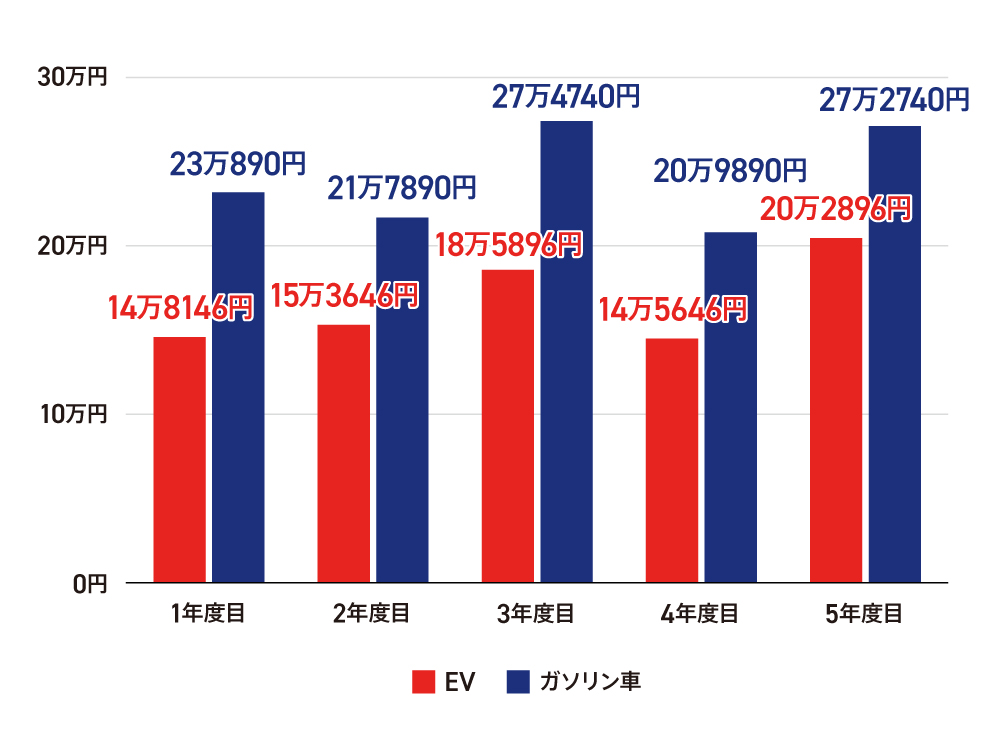

結論! EVのほうがガソリン車より維持費が相当安い

EVとガソリン車の5年間の維持費を試算してわかったのは、同クラスの車種同士を比較した場合、EVのほうが安いのは「走行コスト」「自動車税」と「自動車重量税」、ガソリン車のほうが安くなる可能性が高いのは「任意保険」の保険料だということです。なかでも、EVとガソリン車の維持費の最大の違いは、やはり走行コストでしょう。

トータルで見るとガソリン車が年間約21万円から27万円強なのに対し、EVは15万円弱から20万円強ですので、やはりEVの維持費のほうが相当安いといえます。

〈図〉EVとガソリン車の年間維持費の比較

【あわせて読みたい記事】

▶︎電気自動車の充電料金はいくら?ガソリン代よりおトクかを解説!

消耗品の不安…バッテリーの交換は必要なの?

上記のEVの維持費には消耗した部品の交換代は含まれていません。この部品交換において、EVがガソリン車と大きく異なるのが劣化を心配されるバッテリーを搭載していることです。バッテリーは高価ですから、交換すれば維持費は一気に上がります。

EVのバッテリーはどれくらい使用すると劣化し、また交換が必要になった場合、費用はいくらぐらいかかるのでしょうか。

8年以内ならバッテリー容量約70%を保証してくれる

結論からいうと、バッテリー交換の心配はあまりしなくても大丈夫でしょう。たしかに、EVの駆動用バッテリーはスマホと同じリチウムイオン電池なので劣化はしますが、交換が必要になるケースはほぼないと考えていいと思います。

たとえば、日産「リーフ」はどのモデルも電池の容量性能(SOH)を12セグメントに区切られた容量計で表示しており、以下のようにセグメントに基づいたバッテリー容量保証をしています。

「正常な使用条件下において新車登録から8年間または160,000kmまでのどちらか早い方において、容量計が9セグメント(※2)を割り込んだ(=8セグメントになった)場合、修理や部品交換を行い9セグメント以上へ復帰する」6)。

※2:日産ではセグメントごとの容量は公表していないが、9セグメントで約70%前後と推定される

これだけの長期保証をつけているのは、バッテリーの品質に対する自信のあらわれともいえます。また、購入後8年や走行距離16万kmというと、もう車の買い替えを考える時期になりますので、現実的にバッテリーを交換する機会はほぼないと思われます。

参考資料

6)日産自動車「メンテナンス・保証」

車両価格、税金、充電器…EVの初期費用の相場

EVに買い替えることを検討している人は、年間にかかる維持費だけではなく、EVを購入するための初期費用についても知りたいことでしょう。そこで、EVの車両価格の相場、税金や保険料、充電設備の設置費用、利用できる補助金などを簡単に紹介します。

車両価格250〜400万円のお手頃なEVが増えている

EVはまだ車種が少なく、ガソリン車に比べると車両価格が割高なのは事実ですが、250万円強で購入できる軽EVをはじめ、車両価格400万円以下のコンパクトな車種も徐々に増えてきました。

なお、軽EVはガソリン車の軽自動車と同じ扱いとなっていますから、税金も普通車と比較すると安くなります。

EVの初期費用は車両価格プラス16万円程度でOK

それでは、EV購入時の初期費用(購入初年度費用)はどれくらいかかるのでしょうか。車両価格が比較的安い、前述の維持費を試算した車種を例に初期費用を項目別に一覧にしたのが以下です。

〈表〉EVを新車購入した際の初期費用(購入初年度費用)

| 項目 | 金額 |

| 車両価格 | 400万円 |

| 自動車税(※3) | 1万2500円 |

| 自動車重量税 | 0円(免税) |

| 環境性能割 | 0円(非課税) |

| 自賠責保険(※4) | 2万4190円 |

| 法定費用+代行費用(印紙代を含む) | 5万円 |

| 自動車任意保険(1年) | 7万円 |

| 購入時総額 | 415万6690円 |

※3. 9月購入を想定し、半年分の費用として算出。

※4. 37カ月契約で算出。

車両本体価格が400万円のEVの場合、EVは税制優遇があるため、税金や諸費用を含めて初期費用は16万円以内で済みます。

さらに、EVを新車購入すると補助金を利用できます。国の2024年度の補助金上限額は85万円(小型・軽EVの上限額は55万円)で、加えてお住まいの地域によっては自治体からの補助金も利用できますから、ガソリン車より割高なEVも購入しやすくなっています。

【備考】補助金はあくまでも期間限定の事業であり、予算が超過すれば補助金を申請できなくなります。また、予算状況によっては申請受付期限が前倒しされる場合もあります。詳しい内容を知りたい場合は以下の記事をご覧ください。

なお、EVは自宅充電が基本かつおトクですから、充電設備のコストも考えておく必要があります。とはいえ、コンセントタイプの充電設備でしたら工事費を含めて10万円程度で設置可能です。

EVの維持費を安く抑えるにはどうすればいい?

ここまでみてきたように、EVの維持費はガソリン車に比べて安く済む傾向にありますが、ランニングコストというのは安ければ安いに越したことはありません。最後に、EVの維持費をより安く抑えるためのポイントをいくつか紹介しましょう。

充電代を安くするためのエコドライブを心がける

ガソリン車と同様に、EVも乗り方次第で電費(燃費)が変わってきます。走行コスト(充電代)をより安く抑えるためには、日ごろからいわゆるエコドライブを心がける必要があります。

急加速するとエネルギー消費が大きくなるのはガソリン車もEVも同じです。急加速などの極端なアクセルワークを避けて速度変化を少なくし、なるべく穏やかな運転を心がけましょう。

【あわせて読みたい記事】

▶︎航続距離を伸ばすEV版エコドライブの秘訣。ガソリン車とは真逆のテクも

おトクな電気料金プランで自宅充電の料金を抑える

契約する電気料金プランをよく吟味することも、EVの走行コストをさらに安くするうえで重要なポイントです。

本記事の試算では1kWhあたり31円と計算しましたが、電気料金プランには時間帯によって電力量料金単価が変わるものもあります。電気料金プランを吟味し、単価が安い時間帯に充電することを意識すれば、もっとコストを抑えられる可能性があります。

【あわせて読みたい記事】

▶︎電気料金プランの超カンタン見直し術。ポイントはたった3つだった!

軽EVに乗り換えれば自動車税を大幅に軽減できる

前述のように、最近は輸入車を中心に300万円台で購入できるお手頃でコンパクトなEVも増えてきました。しかし、維持費という面でおトクなのは、やはり普通車のEVよりも軽EVです。

たとえば、自家用乗用車の場合、普通車のEVの自動車税は2万5000円ですが、軽自動車税は1万800円と半額以下です。可能なかぎり維持費を安くしたいという場合には、軽EVを選ぶといいかもしれません。

【あわせて読みたい記事】

▶︎女性オーナーが実感する「軽EV」の良いところ

任意保険は代理店型とネット型をよく比較して選ぶ

自動車保険(任意保険)には、大きく分けて「代理店型」と「ネット型(ダイレクト型)」の2つがあり、一般的に代理店手数料がかからないネット型のほうが保険料は割安になっています。

事故対応や補償内容は代理店型とほとんど変わりませんので、維持費を安く抑えたい場合、複数社の保険料をネットで簡単に比較できるネット型への加入を検討するのもひとつの方法です。

【あわせて読みたい記事】

▶︎【EVオーナー100人調査】コスト&性能の満足度は? 乗ってわかった理想と現実

太陽光発電を導入して走行コストを大きく削減する

充電する電気を自宅で発電すれば、走行コストを大きく削減することができます。大きな買い物になりますが、自宅に太陽光発電を設置して電気をつくることができれば、走行コストは大幅にカットできるでしょう。

EV充電のためだけに設置するのは難しいと思いますが、昨今電気代が高止まりしているなか、自宅で電気をまかなうのは家全体のことを考えても大きな固定費削減効果があります。

なお、太陽光発電は初期コストが大きくかかるものですが、昨今は初期費用を抑えて導入できるサービスもあります。

たとえば、東京電力グループが提供している「エネカリ/エネカリプラス」は、太陽光発電や蓄電池などを初期費用0円※で導入することができるサービスです。しかもメンテナンスや保証もついているので維持コストを含めて将来の家計を計画的に設計することができます。「エネカリ/エネカリプラス」について詳しく知りたい方は以下のサイトをご覧ください。

※「エネカリプラス」は別途足場代等の費用がかかる場合があります。

ライフスタイル次第でEVの維持費の安さは大きなメリットになる

EVの車種は徐々に増えてきましたが、補助金なしではまだお手頃とはいえない車両価格の車種が多いのも事実でしょう。そうしたなかで大切なのは、自分がどのように車を使っているのか、どのように使いたいのかを再認識することです。

よく長距離移動をする人なら、EVより航続距離の長いガソリン車を選んだほうがいいのかもしれません。しかし、通勤や家族の送り迎え、休日にドライブするといった使い方なら、EVの使い勝手のよさや走行コストを含めた維持費の安さが大きなメリットとなります。

自動車メーカーは引き続きEVの車種拡大を目指し、新型車の発売を準備しています。今後はミニバンのEVなども発売される予定です。

まずは、自分がどのように暮らしていて、その生活のなかでどのように車を使っているのかを考えてみてください。近い将来、より積極的にEVを選ぶ時代がやってくるはずです。

※本記事の内容は公開日時点での情報となります

【あわせて読みたい記事】

▶電気自動車のミニバンはいつ販売される?日本・海外の現状と今後を紹介